1963 -1970, gli anni ruggenti della sua riscoperta speleologica.

Con questo scritto voglio ripercorrere le numerose esperienze vissute in prima persona durante le esplorazioni delle grotte sull’altipiano del Monte Canin, dagli inizi al 1970, anno in cui fu raggiunta la massima profondità dell’Abisso Michele Gortani, e che ha purtroppo coinciso con la più grande sciagura che ha colpito la Commissione Grotte Eugenio Boegan, con la perdita di tre amici che avevano fattivamente contribuito a gran parte delle esplorazioni.

Voglio dedicare questo scritto a “Giannetti”, Gianni Cergol, che ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare. Si parlava proprio a casa mia delle esplorazioni in corso, una settimana prima che il destino lo portasse via, troppo presto. Il Canin era diventato la sua seconda casa e lui ha contribuito moltissimo alla conoscenza del sistema carsico ipogeo dell’altipiano, non soltanto con la sua abilità indiscussa di speleologo, ma sopratutto con il ragionamento e lo studio dell’andamento delle varie cavità, contribuendo in maniera più che fattiva al congiungimento del Sistema del Foran del Mus con quello del Col delle Erbe, che ora, con i suoi circa 80 km di sviluppo, è diventato il complesso più grande d’Italia (e che ad oggi non è ancora stato esplorato nella sua totalità).

Ma torniamo indietro. Sono passati 57 anni dagli inizi delle ricerche sull’altipiano, e 51 dal raggiungimento del sifone terminale dell’Abisso Michele Gortani.

Ho avuto in visione i libri delle relazioni della Commissione Grotte relativi a tutti questi anni e ho avuto modo di analizzarli tutti, leggendo le relazioni di tutte le uscite, esplorazioni e battute di zona nel territorio del Canin. È stata una lettura estremamente interessante e costruttiva, si sono risvegliati in me moltissimi ricordi e mi sono reso conto come di alcuni fatti non conservavo memoria alcuna. La storia delle esplorazioni nelle cavità del Canin coincide anche con l’evolversi del modo di andare in grotta. Si passa da un sistema che potremmo definire Himalayano, con squadre numerose e uomini distribuiti lungo la cavità per garantire la sicurezza alle squadre di punta, ad un sistema che potremmo definire Alpino, con piccole squadre completamente indipendenti che procedono autonomamente nelle esplorazioni senza contatti con l’esterno. Visti i sistemi di progressione che si usavano all’epoca, in particolare le scalette, la permanenza in grotta era piuttosto lunga, resa tale per lo più dalla grande quantità di materiali che bisognava trasportare avanti e indietro per poter procedere nelle esplorazioni. Tutti i membri della Commissione Grotte, e spesso anche dei simpatizzanti, hanno contribuito alle esplorazioni delle cavità scoperte su questo altipiano selvaggio ed affascinante. Un mondo che ha un potere di attrazione paragonabile al canto di una sirena, caratterizzato da un ambiente molto ostico da un clima estremo e da una meteorologia estremamente variabile ed imprevedibile, che ha messo infinite volte a dura prova la resistenza sia fisica che psichica di chi vi si avventurava. In questo scritto mi è purtroppo impossibile riportare i nomi di tutti quelli che hanno contribuito alle varie campagne esplorative. Nominerò solamente quelli essenziali, precisando che non è assolutamente mia intenzione far torto a qualcuno.

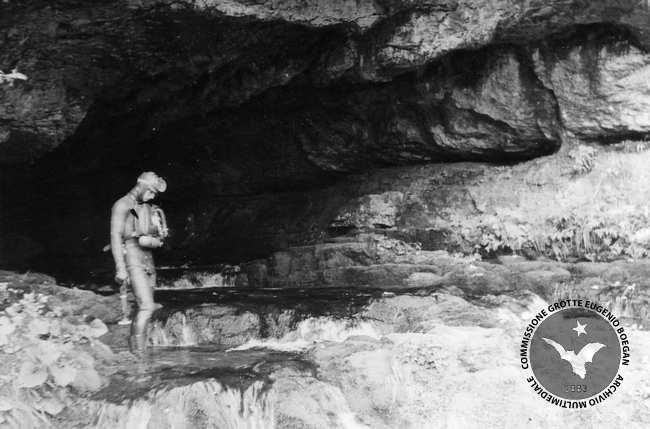

Era il 13 giugno del 1963 quando durante un’uscita in Val Raccolana, con la finalità di esplorare il sifone del Fontanon di Goriuda da parte di Adalberto “Berti” Kozel, due della squadra, Dario Marini e Mario Galli, fanno una prima ricognizione sull’altipiano sovrastante la risorgiva. II mese successivo viene effettuata la prima vera battuta di zona sul versante Nord dell’altipiano del Monte Canin, condotta da Dario Marini (storico scopritore di zone car-siche) assieme a Pino Guidi e Berti Kozei. Alla fine della giornata sono individuate decine di cavità, tra cui il futuro Abisso Boegan. Un mese dopo, nell’agosto del 1963, si continua a battere l’altipiano e a Guidi e Kozei si aggiunge Mario Galli. Vengono catalogati vari fenomeni carsici degni di attenzione e vengono esplorati i primi 55 metri, utilizzando tutta la sagola a disposizione, del sifone del Fontanon di Goriuda da parte di Berti Kozei che arriva a toccare una profondità di 12 metri, limite per i respiratori ad ossigeno dell’epoca (ARO). Il maltempo purtroppo rallenta le operazioni in quota dove le nevicate miste a grandine sono tutt’altro che un’eccezione in agosto.

Le uscite in quegli anni vengono molto spesso effettuate utilizzando un autocarro militare che ci veniva messo a disposizione dall’Esercito. A quei tempi ben pochi possedevano un mezzo di trasporto proprio, non esistevano ancora teleferiche e a Sella Nevea c’erano soltanto il rifugio Divisione Julia, la caserma della Guardia di Finanza e le vecchie casere abbandonate ed in parte diroccate. Nel mese di Settembre inizia l’esplorazione dell’abisso che verrà dedicato alla memoria del nostro nume tutelare Eugenio Boegan (la Commissione Grotte era stata fondata nel 1883, Boegan ci era entrato nel 1894) il classico inghiottitoio alla fine di una valle chiusa. A quei tempi tutte le grotte più importanti da noi esplorate le avevamo trovate in un contesto simile, ma in seguito il Canin ci insegnerà che non é proprio così. Vengono esplorati i primi due pozzi di 11 e 23 metri e non si riesce a raggiungere il fondo del terzo per mancanza di materiali. Come spesso accade in questa zona, le grotte si presentano con un primo pozzo poco profondo a cui segue un secondo pozzo, sempre non molto profondo, oltre al quale si accede, attraverso una strettoia, al vero complesso carsico sotterraneo. In ottobre, viene rilevato il primo tratto dell’Abisso Boegan. Pochi giorni dopo si prova ad effettuare una nuova spedizione. Purtroppo a causa del maltempo e dell’interruzione della strada della Val Raccolana, l’autocarro militare con gli speleo viene dirottato in Val Resia, parallela alla Val Raccolana, ove viene esplorata la Grotta dell’Uragano (Fontanon del Barman) situata sul versante settentrionale dei monti Musi. Nel novembre dello stesso anno si ritorna al Boegan e Mario “Marietto” Gherbaz scende i primi 140 metri del terzo pozzo di 150 metri, ma dovrà risalire per mancanza di ulteriori scale. Nello stesso periodo Berti KozeI effettua una ricognizione alla Bocca di Plezzo, importante risorgiva in territorio sloveno sul versante meridionale dell’altipiano. Il 1963 è anche l’anno della mia iscrizione alla Società Alpina delle Giulie, anche se era già da qualche tempo che avevo iniziato ad andare in grotta con amici, alcuni dei quali erano già iscritti alla Società, in particolare Claudio Cocevar, compagno di liceo, e Tullio Piemontese, purtroppo anche loro scomparsi prematuramente in banali incidenti.

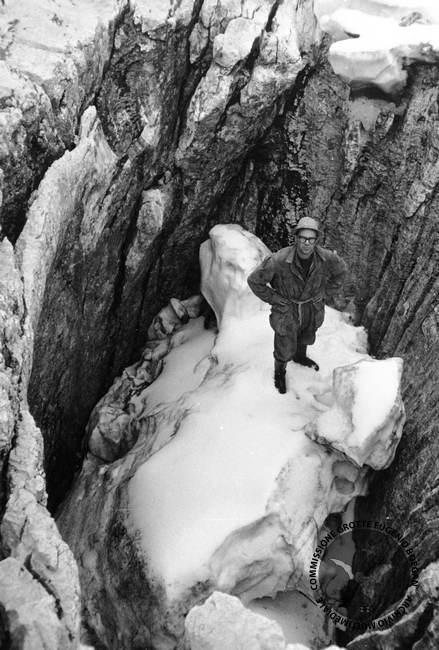

Passiamo ora al 1964. Nel mese di Maggio si effettua la prima salita in condizioni semi invernali sull’altipiano del Canin e si raggiunge l’imbocco dell’Abisso Boegan, che purtroppo risulta chiuso dalla neve e dal ghiaccio. La foto a lato da l’idea della situazione. In Giugno si scava per otto giorni nella neve e nel ghiaccio per riuscire ad accedere al terzo pozzo dell’Abisso Boegan, dove finalmente si inizia l’esplorazione vera e propria e si arma il primo tratto. La grotta verrà poi esplorata fino alla profondità di 360 metri nel mese di settembre durante la campagna autunnale. La squadra si fermerà per mancanza di materiali. Il tempo è sempre inclemente e durante l’attesa di miglioramenti viene esplorata la prima parte della fessura soffiante sotto il Bila Pec, che si trova abbastanza vicino al rifugio Gilberti. Viene percorso il meandro iniziale e ci si ferma sull’orlo di un pozzo in parte occupato dal ghiaccio.

Questa cavità sarà in seguito esplorata dall’Associazione XXX Ottobre e dedicata a Mario Novelli. Sempre in questo periodo viene esplorata la Grotta del Ghiaccio sul Bila Pec, cavità che più tardi verrà unita con l’Abisso Novelli. In ottobre viene superato il primo sifone del Fontanon di Goriuda da parte di Berti KozeI. Sempre in ottobre si tenta l’esplorazione della fessura soffiante sotto il Bila Pec, Abisso Novelli, ma si deve rinunciare per il maltempo. In alternativa, partendo da Sella Nevea si ricercano risorgive, ed è in questo periodo che viene rintracciata la risorgiva de Les Moelis e si iniziano a cercare risorgive che possano collegarsi con le cavità a quote superiori e che porteranno, in tempi recenti, alla congiunzione dei Complessi del Col delle Erbe e del Foran dal Mus. Passa così anche il 1964.

Nell’agosto del 1965 si tenta di raggiungere l’imbocco dell’Abisso Boegan per verificare la consistenza del tappo di neve e ghiaccio del primo pozzo. Il tentativo viene frustrato dalla persistenza del maltempo. Il mese successivo, settembre, si riprova ad entrare nel Boegan che purtroppo è bloccato. Il tempo è sempre inclemente e spesso nevica. Si ripiega su vaste battute di zona e vengono rintracciate, esplorate e rilevate, parecchie cavità tanto interessanti quanto promettenti. Fra queste anche quella segnata con AX (la decima grotta siglata con la A): scesi i primi due pozzi di quello che diventerà l’Abisso Michele Gortani. Proprio in questo periodo avviene la prima esplorazione dell’Abisso primo a Nord del Pie di Carnizza, futuro Abisso Paolo Picciola, dove verranno raggiunti i 208 metri di profondità. Alla fine del mese di ottobre e agli inizi del mese di novembre, si riprova ad avvicinarsi all’Abisso Boegan. Viene trasportato tutto il materiale, ma purtroppo si deve desistere per il troppo ghiaccio e neve all’imbocco. Il secondo pozzo è quasi completamente bloccato da neve e ghiaccio. Rientrando al rifugio Gilberti quasi sempre di notte, unico punto di appoggio all’epoca, si sbaglia spesso il canalone di risalita a sella Canin, una volta a destra, una volta a sinistra di quello prestabilito, con difficoltà e rischi non indifferenti. Vista l’impossibilità di accedere al Boegan, viene recuperato il materiale in precedenza trasportato e si inizia ad esplorare l’abisso denominato “C1”, dove si raggiungeranno i 142 metri di profondità e che in seguito verrà dedicato alla memoria di Enrico Davanzo. Il giorno dopo viene continuata l’esplorazione, se ben ricordo è stato fatto un campo interno con amache sul bordo di un pozzo ed andando a cercare acqua Marietto trovava poi il famoso meandro di più di 600 metri che condurrà alla massima profondità. Si recupera tutto il materiale e ci si sposta all’ingresso della cavità denominata “A10”, altrimenti detto “Abisso X” per la sua aura di mistero, che in seguito verrà dedicato a Michele Gortani. La prima esplorazione raggiunge i 250 metri di profondità e la cavità continua. Si procede sempre con le tecniche in uso ai tempi, ossia persone sopra i pozzi più profondi per garantire la sicura (cioè assicurare dall’alto chi risale sulle scalette) agli uomini di punta. Ci sono sei persone ferme sopra i vari pozzi e due persone di punta che raggiungono i rami inferiori. Alla fine viene recuperato tutto il materiale che viene riportato a valle. L’attenzione rimane sempre focalizzata sull’Abisso Boegan, che secondo i canoni del tempo doveva essere la cavità più interessante dell’altipiano. Per il trasporto dei materiali è stato fondamentale l’aiuto datoci dagli Alpini, che con l’ausilio dei muli hanno trasportato gran parte dei materiali da Sella Nevea fino a Sella Canin. Oltre però i muli non potevano proseguire e si sono dovute fare innumerevoli spole con carichi molto pesanti. Sella Nevea, il materiale viene scaricato dall’autocarro militare e sistemato sui basti dei muli degli alpini che lo trasporteranno sino a Sella Canin.

Dopo la pausa invernale si arriva così al 1966, e in primavera si ricomincia a pensare al Canin.

Alla fine di marzo si effettua una rapida missione per constatare le condizioni della neve in quota e lo stato degli ingressi delle varie cavità, soprattutto dell’Abisso Michele Gortani. Dopo una dura salita con le ciaspe, avute in prestito dai Finanzieri di Sella Nevea, si constata che nonostante il primo pozzo sia pieno di neve, l’accesso al secondo pozzo è libero. Il primo pozzo è uno scivolo di neve coperto da una cornice di ghiaccio, lungo il quale si può scendere senza l’ausilio di scale. Risulta evidente come la forte corrente d’aria non permetta all’ingresso di venir bloccato dalla neve. Durante il mese di Aprile vengono effettuate tre spedizioni all’abisso “X”, la prima effettuata in giornata serve al trasporto dei materiali all’ingresso e ha inoltre lo scopo di liberare l’ingresso dalla neve sovrastante. Le altre due hanno una durata di tre giorni ciascuna. La seconda spedizione, fatta sempre con “tecnica pesante”, permette di raggiungere i 360 metri di profondità, mentre la terza viene effettuata per completare il rilievo dei rami esplorati e cercare proseguimenti purtroppo non individuati in quell’occasione. In quella spedizione si era addirittura in 12 persone, di cui 3 del CSIF, Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. Proprio in questo periodo si inizia a chiamare l’abisso col nome che lo renderà famoso: Abisso Michele Gortani.

Nel mese di maggio vengono effettuate due ulteriori spedizioni all’abisso per ultimare il recupero del materiale. Finalmente il tempo è clemente e la neve è in ottime condizioni, riducendo notevolmente i tempi e la fatica durante l’avvicinamento. Per raggiungere l’ingresso dell’abisso si parte da Sella Nevea a quota 1.190 metri s.l.m e si raggiunge il Rifugio Celso Gilberti a quota 1.850 metri s.l.m, da qui si deve raggiungere Sella Canin alla quota di 2.000 metri s.l.m., per poi discendere il canalone che conduce alla conca dell’Abisso Boegan, e quindi proseguire in traversata sul versante nord orientale del Col delle Erbe fin poco al di sotto della sommità dove si apre l’ingresso dell’abisso a 1.900 metri s.l.m. Nel mese di luglio si effettuano battute di zona sull’altipiano, mentre l’ingresso del Gortani è praticamente libero dalla neve. Nel mese di agosto viene effettuata una spedizione con base a Casere Goriuda a quota 1.400 metri s.l.m., durante la quale si rileva la risorgiva de Lis Moelis per circa 400 metri di sviluppo e la Grotta delle Pecore situata sotto il Foran dal Mus. Nel mese di settembre, dopo un duro lavoro di scavi nel ghiaccio, si riesce finalmente ad accedere al terzo pozzo del Boegan, profondo 150 metri. Tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre si svolge la campagna esplorativa autunnale sul Canin. Viene completato il rilievo della risorgiva de Lis Moelis e viene continuata l’esplorazione dell’Abisso Boegan, e sempre con metodi tradizionali vengono raggiunti e superati i 480 metri. A quel punto ci si deve fermare per mancanza di materiali. In novembre viene effettuata un’ulteriore spedizione all’Abisso Michele Gortani, di cui purtroppo non esiste la relazione e devo andare a memoria. Eravamo in 6 o 7, non ricordo bene. Avevamo lasciato una tendina sul Col delle Erbe con un telefono collegato alla grotta, all’interno della quale si era steso un cavo telefonico fino al campo a – 240 metri, prima dei cosiddetti bigoli. Si era avanzati tutti assieme, lasciando sui pozzi più profondi la corda in doppio con carrucola, mentre i pozzi minori venivano risaliti in libera a turno. Durante la spedizione è stato raggiunto uno dei tanti fondi provvisori, non ricordo esattamente a quale profondità. Era l’anno dell’alluvione di Firenze e in grotta siamo stati sorpresi da piene improvvise che ci hanno obbligato a rimanere più del previsto, in attesa che il grande pozzo di 87 metri, battuto da cascate, potesse essere nuovamente risalibile. Non avevamo alcun problema di viveri e di illuminazione, ma eravamo preoccupati perché non si riusciva a mettersi in contatto con la squadra esterna che doveva fare da appoggio e aveva la base al rifugio Gilberti. Alla fine eravamo più preoccupati per la squadra all’esterno che per noi stessi. Quando è stato possibile risalire il pozzo siamo anche riusciti a contattare telefonicamente la squadra esterna, che era riuscita a raggiungere la tendina sul Col delle Erbe assieme al Soccorso Alpino, mobilitato pensando che noi fossimo in difficoltà. Giunti all’esterno tutto ci fu chiaro vedendo come la neve fosse abbondantissima e di pessima qualità. Siamo quindi rientrati a valle aiutati dalla squadra di soccorso senza ulteriori problemi. Il rientro a Trieste avviene con l’autocarro militare facendo un grande giro perché la vai Raccolana era chiusa. Termina così anche l’anno 1966.

Nel mese di febbraio del 1967 un tentativo di recupero dei materiali rimasti sull’altipiano fallisce a causa del maltempo e dell’inagibilità della strada che da Chiusaforte porta a Sella Nevea. Alla fine di aprile partendo daTrieste viene effettuata in giornata una rapida ricognizione all’ingresso dell’abisso Gortani. Constatata l’abbondanza di neve nel primo pozzo viene annullato il camion militare che era previsto per il giorno dopo. Nei primi giorni di maggio viene effettuata una nuova ricognizione, anche in questo caso sarà un fallimento per le pessime condizioni della neve. Il 25 giungno Berti Kozel supera il sifone di 110 metri del Fontanon di Goriuda. Nel mese di luglio viene effettuata una spedizione al Gortani della durata di 4 giorni. Vengono esplorate numerose diramazioni e la squadra procede tutta insieme bivaccando all’interno. Non ci sono dati nelle relazioni riguardo alla profondità raggiunta. In luglio continuano le battute di zona sull’altipiano e ci si concentra nella zona di sella Blasic, sopra il vallone che sovrasta l’abitato di Tamaroz in Val Raccolana, dove vengono trovate e in parte esplorate alcune fessure soffianti. Nella metà del mese di agosto vengono finalmente recuperati i materiali rimasti nell’Abisso Michele Gortani.

A fine mese vengono trasportati a spalla 50 kg di sale fino all’ingresso dell’abisso Boegan: vengono sparsi sul tappo di neve e ghiaccio nella speranza che si sciolga più rapidamente. L’effetto del sale viene controllato una settimana dopo, agli inizi di settembre, ma si constata che il livello della neve e ghiaccio è sceso soltanto di 60 centimetri. Una squadra di cinque persone scava nella neve per ben quattro giorni a ritmi serrati. Dalla metà di settembre fino alla fine del mese c’è la campagna finale che raggiungerà il fondo dell’Abisso Eugenio Boegan. Mentre si scava nel ghiaccio per accedere al terzo pozzo, quello profondo 150 metri, vengono effettuate brevi missioni esplorative e di rilievo in varie cavità dell’altipiano. Alla mezzanotte del 22 settembre viene finalmente superato il tappo di ghiaccio e si riesce ad accedere al terzo pozzo dell’abisso. Il giorno 23 settembre inizia l’esplorazione vera e propria. L’organizzazione è sempre di tipo pesante, si calano i materiali e con tre punte distinte viene raggiunto il lago sifone terminale dell’abisso a 620 metri di profondità. Il sistema usato per l’avanzamento in grotta, cioè le scalette, comporta l’impiego di materiale pesante e voluminoso che è impossibile trasportare in un numero ridotto di persone. C’è bisogno di squadre numerose e ciò ha contribuito all’affiatamento della compagnia e alla formazione di amicizie e soprattutto spirito di gruppo. Terminata l’esplorazione si lascia parte del materiale in loco, per lo più corde e scalette, e se ne trasporta parte all’ingresso dell’Abisso Gortani. Tutto il resto viene trasportato con spole estenuanti fino a sella Canin, e da lì a valle fino a Sella Nevea con l’ausilio degli Alpini e dei loro preziosissimi muli. È in questo periodo che a Marietto viene l’idea di una spedizione formata da solo due persone, per dimostrare che in grotta si poteva esplorare ed avanzare anche con una squadra ridotta al minimo. Abbiamo iniziato a parlarne nel mitico magazzino di via Tigor, situato all’interno delle vecchie carceri, dove venivano costruite ed assemblate le scalette superleggere progettate da Marietto stesso qualche anno prima. Mentre si punzonava l’ennesimo spezzone di scala da 10 metri, che era la misura standard (si sono costruiti anche alcuni spezzoni da 5 metri per avere delle misure intermedie), Marietto mi ha proposto di tentare una spedizione solamente noi due, con una permanenza in grotta di almeno 10 giorni. Non ci ho messo molto ad accettare, all’epoca avevo 21 anni e lui era di tre anni più vecchio. Entusiasti abbiamo cominciato subito a preparare l’avventura. Per il trasporto del materiale fino all’ingresso della cavità ci siamo affidati all’aiuto di molti consoci, mentre all’interno abbiamo operato solo noi due. Ci sono volute due uscite preparatorie per armare parte della cavità e trasportare il materiale il più avanti possibile. Si partiva di solito il sabato mattina e si rientrava la domenica sera bivaccando all’interno dell’abisso una notte. Sosta obbligata era sempre l’albergo-ristorante Martina di Chiusaforte, dove eravamo sempre ben accolti dai proprietari e attorno al caminetto, sempre acceso, si facevano delle lunghe chiacchierate e delle allegre cantate. Il 27 ottobre 1967 è iniziata l’esplorazione che entrerà nella storia della speleologia, non solo triestina, e cambierà il modo di andare in grotta concepito fino ad allora. Affermo ciò senza falsa modestia, questo fatto è confermato da persone competenti nell’ambito speleologico, in primis Giovanni Badino, che tra le altre cita la nostra impresa nel suo libro “Abissi Italiani”. Per l’esplorazione siamo rimasti in grotta fino al giorno 5 di novembre, purtroppo disturbati da piene frequenti.

Voglio precisare che la nostra non voleva assolutamente essere un’impresa sportiva, avevamo infatti in mente di effettuare misurazioni della temperatura, nonché rilevare con la massima precisione che si poteva ottenere con i mezzi dei tempi, bussola e cordella metrica, tutti i nuovi tratti di cavità che sarebbero stati esplorati, fare osservazioni geologiche e mineralogiche e realizzare un’ampia documentazione fotografica. La salita fino all’imbocco della cavità non ha presentato nessuna difficoltà, il tempo era clemente e l’altipiano era completamente sgombro dalla neve. Abbiamo fatto il primo campo interno a -220 metri, prima dei “bigoli”. Il giorno seguente, raccogliendo strada facendo i sacchi lasciati nelle uscite preparatorie, un totale di 9 sacchi, abbiamo raggiunto il campo base a -450 metri, posto nei pressi della caverna Gianni Cesca, all’inizio della galleria fossile denominata “dell’Aragonite”. Le piene sono purtroppo iniziate subito dopo. In attesa che la situazione idrica migliorasse abbiamo esplorato e rilevato alcuni rami laterali, chiamati bigoli soffianti, della galleria, e strisciando lungo un cunicolo abbiamo avuto la piacevole sorpresa di incontrare un pipistrello che ci svolazzava davanti, unico animale a sangue caldo oltre a noi in quel mare di gelida pietra. Non mi risulta che in seguito qualcuno abbia avuto la fortuna di fare un simile incontro. Le temperature interne erano di 2 – 2,5 gradi centigradi per l’aria e di 1 – 1,5 gradi centigradi per l’acqua. Diminuito il livello dell’acqua abbiamo iniziato la discesa. Una volta arrivati sull’orlo del pozzo raggiunto nelle precedenti spedizioni, abbiamo cominciato a guardare in alto alla ricerca di una via per proseguire. Con un’arrampicata di 5 metri è stata raggiunta una finestra che immette su un pozzo parallelo profondo una decina di metri, che viene sceso in arrampicata e sul fondo del quale troviamo un enorme masso immerso in un laghetto di acqua stagnante. Dal fondo di questo pozzetto, da una parte si accede ad una piccola caverna che verrà attrezzata con un telo di nylon per proteggersi dallo stillicidio e che diventerà il futuro campo base alla quota di -540 metri, mentre dall’altra parte del fondo del pozzo parte un comodo meandro lungo circa 40 metri che porta ad una serie di pozzi che suscita il nostro interesse. Avevamo raggiunto una parte della grotta che non era stata ancora esplorata e che prometteva molto bene, il morale era altissimo.

Purtroppo le condizioni meteorologiche esterne non erano dalla nostra parte e le piene all’interno si susseguivano con regolarità impedendoci di proseguire con tranquillità e senza bagnarci troppo nelle esplorazioni. Nei pozzi più profondi, tre in tutto, e cioè il terzo pozzo di 55 metri, il quarto pozzo di 87 metri e il pozzo che conduce alla caverna Cesca di 45 metri, avevamo lasciato delle corde in doppio con carrucola per poter far sicurezza dal basso. In tutti gli altri pozzi, per un massimo di 33 metri, uno di noi due a turno saliva in libera portandosi la corda legata in cintura per far sicurezza al secondo. Appena l’acqua lo consentiva si procedeva all’esplorazione. Scesi i pozzi individuati ci siamo fermati a tre metri dal fondo dell’ultimo per mancanza di materiali. Il pozzo si rivelerà in futuro di 33 metri. Per il recupero del materiale abbiamo messo in atto la tecnica del relè a cui avevamo pensato già a Trieste. La tecnica consisteva in quanto segue: sul pozzo dopo la caverna Cesca abbiamo recuperato circa 50 metri di scale mettendo una carrucola e facendo l’attacco sulla corda. Una volta sceso il primo, questi teneva bloccata la corda a cui era assicurata la scala che alla fine veniva recuperata dal basso lasciando in loco la corda in doppio. Abbiamo raggiunto il fondo del pozzo che non eravamo riusciti a scendere completamente in precedenza, ma purtroppo la cavità terminava, dopo alcuni “saltini” e un meandro, in uno stretto lago sifone. Avevamo comunque raggiunto i -675 metri di profondità e aggiunto un altro fondo provvisorio dell’abisso. A questo punto si è eseguito il rilievo di tutte le parti nuove esplorate e raccolta un’ampia documentazione fotografica. Tutto il materiale è stato recuperato fino al campo base a -450 metri. Quindi sono iniziate le operazioni di risalita. Avevamo dato appuntamento all’esterno ai consoci per il giorno 5 novembre per aiutarci a trasportare a valle il materiale recuperato. Purtroppo l’acqua non vuole saperne di diminuire, saliamo fino al campo volante a -220 metri e qui bivacchiamo. Decidiamo di salire il giorno dopo soltanto coi sacchi personali da bivacco, ma giunti sotto il pozzo di 87 metri e vista la quantità d’acqua che vi cadeva, decidiamo di abbandonare anche quelli. Prendiamo quindi solo i rullini delle fotografie scattate ed i libretti dei rilievi. La salita del pozzo è stata un incubo: si era praticamente al buio in quanto le lampade ad acetilene si spegnevano e le fotofore elettriche erano con le batterie praticamente esaurite. Salito il pozzo di 87 metri il più era fatto, visto che gli altri tre erano asciutti. Recuperiamo gli zaini lasciati sotto il secondo pozzo ed usciamo all’esterno. Lo scenario è spaventoso ed avvilente: visibilità scarsa, vento e neve e tutto l’altipiano è coperto da almeno un metro di neve soffice e pesante. Non c’è traccia della squadra di appoggio. Decidiamo di non cambiarci e dirigerci direttamente in abbigliamento da grotta verso Sella Nevea. La marcia fu estremamente faticosa e ad ogni passo si sprofondava nella neve. Superata Sella Canin e giunti sotto il Bila Pec, vediamo delle tracce ordinate che vanno in salita e poi tante tracce disordinate in discesa. Constatiamo che dal Bila Pec erano crollati parecchi blocchi di ghiaccio che per fortuna non avevano colpito i nostri consoci. Proseguiamo il più rapidamente possibile procedendo a turno da un riparo sotto roccia all’altro per evitare di essere colpiti entrambi da eventuali blocchi di ghiaccio. Giunti finalmente al rifugio Divisione Julia di Sella Nevea, incontriamo gli amici che ci guardano prima attoniti, come se vedessero dei fantasmi, e poi ci festeggiano con calore. Questa è stata una delle esperienze più belle della mia vita che ricordo vividamente ancora oggi. Il mese dopo, il giorno 17 dicembre, viene effettuato un rapido sopralluogo all’ingresso dell’abisso per controllare la situazione dell’imbocco in pieno inverno, il tutto ha richiesto ben sei ore di marcia battendo la pista da Sella Nevea. Constatato che l’ingresso dell’abisso era agibile si è iniziato a pensare alla possibilità di effettuare le spedizioni in pieno inverno in modo da evitare l’acqua in grotta. Il ragionamento è basato sul fatto che all’esterno le temperature in questo periodo superano tranquillamente i 20 gradi sotto lo zero, e sicuramente non c’è pericolo alcuno di piene all’interno. L’anno seguente verrà così organizzata la prima spedizione in periodo invernale.

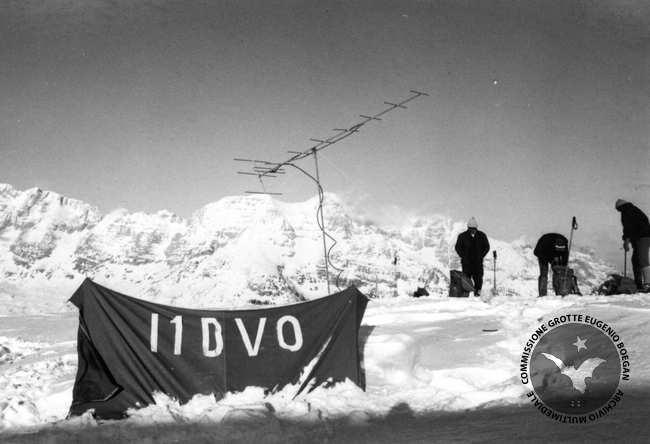

Arriviamo al 1968. In marzo viene effettuata un’uscita in vai Raccolana alla ricerca di una risorgiva individuata in precedenza, purtroppo l’imbocco è probabilmente ostruito da una slavina e le condizioni della neve sono pessime. Viene comunque localizzata più a valle una condotta forzata che viene esplorata per una lunghezza di approssimativamente 500 metri. In maggio si effettua un ulteriore sopralluogo in vai Raccolana per controllare alcune risorgive. Le temperature sono ancora rigide e l’innevamento è notevole. In giugno viene raggiunta un’altra risorgiva in vai Raccolana, salendo un ripido canalone che poi verrà disceso con una serie di corde doppie. Viene esplorata un cavità complessa che dopo circa 50 metri termina in un limpido lago sifone. Nel mese di giugno viene risalito il ripido canalone che dall’abitato di Tamaroz porta a Sella Blasic, dove vengono liberate dalla neve alcune fessure soffianti e viene esplorato un pozzo di 30 metri. Dalla metà e fino alla fine del mese di luglio si effettua la campagna estiva all’abisso Michele Gortani. Viene istallata la linea telefonica fino al campo di -450 metri (Galleria dell’Aragonite nella Caverna Gianni Cesca) e vengono effettuate le prime prove da parte di Enrico Davanzo per collegare via radio il campo base dell’abisso con la nostra sede. Il risultato sarà pienamente positivo: si è riusciti a parlare dal campo a -450 metri con la nostra sede di Piazza Unità a Trieste. Il collegamento è stato effettuato il giorno 26 Luglio e questo esperimento è stato fortemente voluto da Enrico Davanzo (IIDVO la sua sigla di radioamatore), coadiuvato dal gruppo dei radioamatori di Trieste. Il tempo però, come il più delle volte, non ci è stato propizio.

Durante questa spedizione è stata comunque individuata la galleria del vento a quota -540 metri, testimonianza di un antico livello freatico che condurrà alla massima profondità raggiunta. Il lago sifone terminale rappresenta quasi sicuramente il livello di base del Complesso del Col delle Erbe, e vista la lentezza con cui si smaltiscono le piene a questa profondità, è da escludersi la presenza di grossi collettori al di sotto della quota massima raggiunta (-932 metri). A cavallo tra la fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre, viene organizzata la prima esplorazione all’Abisso primo a nord del Pie di Carnizza (futuro abisso Paolo Picciola) ove si raggiungono i 290 metri di profondità. Il materiale viene recuperato e portato all’ingresso del Gortani. Il tempo atmosferico è inclemente con pioggia e neve. Nei primi giorni di novembre si compie una breve uscita per preparare la spedizione invernale all’Abisso Michele Gortani. Vengono controllati gli attacchi delle scale e viene trasportata all’interno parte dell’attrezzatura. Il materiale viene lasciato a 90 metri di profondità in quanto è nostra intenzione percorrere una via nuova, ancora non esplorata del tutto. Si sapeva unicamente che l’ultimo pozzo, risultato profondo 117 metri, arrivava sicuramente nella parte alta della caverna Gianni Cesca in quanto erano state ritrovate delle pile usate gettate dall’alto. Questa via è più rapida, anche se tecnicamente più difficile e non percorribile in caso di acqua abbondante. Si riescono inoltre a risparmiare parecchi metri di scalette in quanto alcuni pozzi sono parzialmente superabili in arrampicata. L’avventura inizia il 22 dicembre e durerà, come conteggiato da Livio Stabile, 333 ore. La squadra era composta da 4 persone (Adelchi Casale, Elio Padovan, Mauro Go-dina e Livio Stabile). Dopo la lunga marcia di avvicinamento partendo da sella Nevea e battendo la pista a turno nella neve fresca, abbiamo fatto il primo bivacco sotto il terzo pozzo a -90 metri. Il giorno dopo iniziamo a discendere abbastanza rapidamente la nuova via con parecchi sacchi e arriviamo sopra il pozzo di oltre 100 metri che porta alla parte alta della caverna Gianni Cesca. Abbiamo quindi deciso di evitare un ulteriore bivacco e raggiungere direttamente il comodo campo a -450 metri. Il pozzo si rivelò estremamente difficoltoso e pericoloso e si è perso molto tempo per preparare un attacco sicuro con chiodi a pressione. Durante la discesa si staccavano frammenti di roccia dalle pareti che erano costellate da lame sulle quali si impigliavano corde e sacchi. In seguito lo avremmo battezzato “Pozzo delle Lame”, senza dubbio alcuno il pozzo più ostico e pericoloso di tutto l’abisso. Le operazioni per calare i numerosi sacchi si prolungarono più del previsto, mentre la stanchezza si faceva sentire e si rischiava di addormentarsi nei posti più strani e pericolosi. Finalmente dopo circa 24 ore senza sonno siamo giunti tutti molto provati al campo base con i nostri sacchi personali ed i viveri. Abbiamo così festeggiato il Natale stappando una bottiglia di Moet Chandon gentilmente offerta dal papa di Elio: ne avevamo due e una l’abbiamo conservata per il Capodanno (miracolosamente le bottiglie sono arrivate intatte). Qualche giorno dopo doveva raggiungerci un’altra squadra di tre persone: Marino Vianello, Enrico Davanzo e Willy Bole. Mentre noi avremo continuato l’esplorazione in profondità il loro compito era quello di esplorare i vari rami che si aprivano a quota -450 metri. Sfortunatamente questa squadra non è riuscita a procedere perché nell’armare la cavità avevamo lesinato con le scale e alcuni tratti dovevano essere superati con arrampicate tutt’altro che banali. Nonostante tutto dopo un buon riposo abbiamo recuperato il materiale alla base del Pozzo delle Lame ed abbiamo trasportato tutto al campo a -540 metri, meno comodo ma sufficiente per stare in quattro nella cavernetta che era stata in precedenza coperta con un telo di nylon sostenuto da una ragnatela di cordini. Il telo raccoglieva lo stillicidio e ci forniva l’acqua necessaria per bere e cucinare senza andare a cercarla in posti più lontani con eventuali conseguenze del caso. Si era utilizzato il nuovo modo di andare in grotta, sperimentato per la prima volta da me e Marietto: piccole squadre ben affiatate ed allenate e completamente indipendenti. Dal campo allestito abbiamo fatto tre punte e abbiamo vissuto la gioia di festeggiare il Capodanno dopo aver trovato la prosecuzione che porterà alla massima profondità raggiunta. La Galleria del Vento è lunga 600 metri e termina sopra un pozzo che non era ancora stato esplorato e che risulterà essere profondo 95 metri. Siamo scesi io e Elio, mentre Mauro e Livio si sono fermati sopra il pozzo in attesa di vedere se la cavità continuava oppure se era un altro fondo cieco. Giunti alla base del pozzo, ingombro di enormi massi di crollo, rimaniamo delusi perché sembra che tutto finisca in un accozzaglia di massi di frana. Cerchiamo tra i massi e finalmente troviamo un pertugio che porta a un pozzo di 10 metri alla base del quale si apre un breve meandro in discesa, fangoso e senza un filo d’aria. Nuova delusione, ma non ci arrendiamo. Mi arrampico per 5 metri circa per un camino fangoso e molto faticoso e raggiungo una finestra che porta ad un meandro ampio e pulito che prosegue. Siamo al settimo cielo, chiamo Elio ed iniziamo a discendere velocemente, per non dire di corsa, questo affascinante meandro che si rivelerà lungo quasi un chilometro.

L’ambiente è eccezionale con saltini che si superano in arrampicata, laghi e laghetti che si riescono a superare in spaccata tenendosi alti, per arrivare fin sopra ad una serie di pozzi: siamo arrivati alla profondità di 752 metri. Non si è riusciti a scendere maggiormente per la mancanza di materiale. Purtroppo nella foga della discesa Elio scivola su di un saltino e si fa male ad un piede, in seguito risulterà essersi procurato una microfrattura. Risaliamo rapidamente e carichi di entusiasmo fino al campo. Il giorno dopo Elio riposa al campo assieme a Livio e ridiscendiamo io e Mauro per iniziare il rilievo dei nuovi rami esplorati. Il giorno successivo ridiscendiamo io e Livio per terminare il rilievo e risaliamo segnalando con la vernice rossa il massimo punto raggiunto, dove scriviamo i nostri nomi.

Siamo giunti al 1969. Ci riposiamo soddisfatti, mettiamo a posto i fogli dei rilievi ed iniziamo la risalita. Nel periodo invernale non ci sono problemi di piene, l’acqua all’interno della cavità è al minimo e quindi non ci sono interruzioni nell’avanzamento. L’unico problema è l’ambiente esterno che in questo periodo dell’anno è molto severo. Alla fine usciamo all’esterno il 6 gennaio e incontriamo all’ingresso la squadra d’appoggio che ci aspetta. Scendiamo a valle e come al solito festeggiamo la riuscita della spedizione al ristorante Martina. Nel mese di marzo del 1969 viene fatta una prima uscita sull’altipiano per controllare lo stato dell’innevamento. Vi è molta neve, numerose slavine e gli ingressi delle grotte sono tutti bloccati. Alla fine di maggio, inizi di giugno, si effettua un’ulteriore ricognizione sull’altipiano: sia il Gortani che il Boegan sono chiusi a causa della neve abbondante. Viene rilevata la risorgiva de Lis Moelis, si controllano risorgive a quote superiori già individuate in precedenza e si prosegue con le battute di zona a quote inferiori alla ricerca di risorgive. Il primo luglio viene effettuata un’altra ricognizione sull’altipiano e si constata che l’Abisso Michele Gortani è accessibile però con neve all’ingresso e acqua di disgelo in abbondanza. A metà del mese di luglio viene effettuata una vasta battuta di zona su tutto l’altipiano, e io ne approfitto per iniziare il rilevamento geologico dell’altipiano che sarà l’argomento della mia tesi di laurea in geologia. Il giorno 27 luglio viene posizionata nel Fontanon di Goriuda la linea telefonica fino ad oltre il primo sifone. Dal giorno 12 luglio al giorno 4 agosto si svolge la spedizione estiva all’Abisso Michele Gortani. Ci sono ancora squadre numerose, ma tutte procedono assieme. È ormai terminato il periodo delle spedizioni in stile Himalayano e si è passati allo stile Alpino. Viene trovato alla quota di -680 metri un passaggio alternativo, denominato by-pass, al sifone temporaneo che avevamo percorso nella spedizione invernale e che in estate è allagato e quindi impercorribile.

Vengono quindi superati i pozzi alla fine del meandro di un chilometro e viene scoperta la galleria delle marmitte, che è una diramazione in destra idrografica del meandro di un chilometro e la galleria Guglielmina che corre parallela, ma a quote superiori dell’ultimo tratto del collettore finale. Nonostante il livello del lago terminale sia molto alto, si raggiungono comunque i -763 metri di profondità, attestando l’abisso come il secondo più profondo in Italia dopo la Spluga della Preta. In questa fase non ho partecipato alla spedizione all’interno della cavità in quanto impegnato nel rilevamento geologico dell’altipiano per la mia tesi realizzata assieme al mio relatore ed amico, il professor Franco Vaia. Ho comunque contribuito alla logistica esterna e al trasporto dei materiali. Durante il resto dell’anno vengono effettuate numerose uscite sull’altipiano, con esplorazioni e rilevamenti di parecchie cavità. In settembre vengono raggiunti i -385 metri di profondità nell’Abisso primo a nord del Pie di Carnizza – Abisso Picciola. Vengono effettuate, sempre da Enrico Davanzo assieme al gruppo radioamatori di Trieste, prove di collegamento via radio con la nostra sede con risultati soddisfacenti. A metà del mese di dicembre viene ultimato il trasporto materiali verso l’Abisso Gortani in previsione della seconda campagna invernale, nella speranza che il lago sifone terminale si sia abbassato in modo da permettere di individuare eventuali prosecuzioni della cavità.

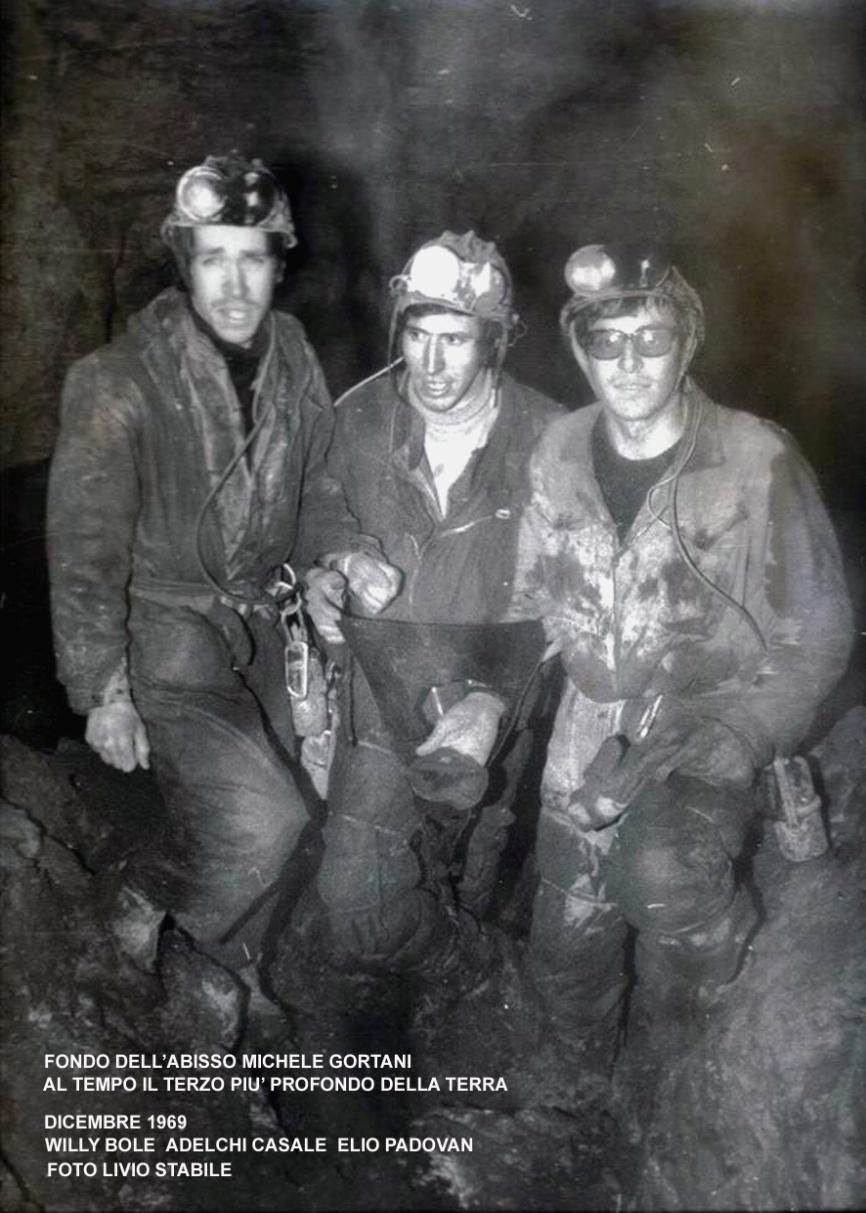

Dal giorno 22 dicembre 1969 al 5 gennaio 1970 si svolge la seconda spedizione invernale all’Abisso Michele Gortani. Sono previste due squadre che opereranno a quote diverse. La prima, composta da me, Elio Padovan, Livio Stabile e Willy Bole, scende in grotta il 22 Dicembre. La seconda squadra, composta da Mario Pivileg-gi, Fulvio Gasparo e Dario Bassi, scende pochi giorni dopo e si attesta al campo base di -450 metri. I vari campi sono collegati tra di loro telefonicamente in modo di poter comunicare durante le varie fasi dell’esplorazione. Noi della squadra avanzata decidiamo di piazzare un ulteriore campo, dopo quello posto a -540 metri, a quota -670 metri, situato alla base del pozzo alla fine della Galleria del Vento che si trova praticamente all’inizio del grande meandro finale. Il posto non è dei migliori, copriamo quindi un angolo tra i grandi massi che occupano la caverna con dei teli termici uniti con nastro adesivo per evitare l’abbondante stillicidio. Iniziano qui i primi problemi.

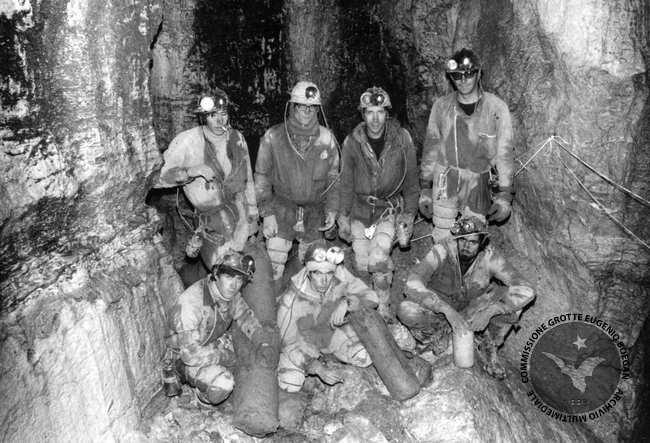

La galleria del vento.

Il fornello a gas prende fuoco e fa cadere i teli termici già colmi d’acqua, che per fortuna spengono il principio di incendio. Rimettiamo tutto a posto e finalmente ci possiamo riposare. Nel frattempo la seconda squadra è arrivata al campo base e ci contattiamo telefonicamente. Ci accingiamo a procedere e caricando la lampada a carburo mi accorgo che il fondo del serbatoio dell’acqua si è bucato e di conseguenza la lampada è inservibile. A quei tempi non esistevano le fotofore a led e l’illuminazione elettrica veniva usata solo saltuariamente per guardare lontano o per emergenza. Contatto il campo a -450 metri spiegando la situazione e Fulvio si offre gentilmente ed altruisticamente di prestarmi la sua. Ci accordiamo che sarei risalito fino a sotto il pozzo della caverna Cesca. Mi metto d’accordo con gli altri tre della squadra e ci diamo appuntamento nella Galleria delle Marmitte, diramazione del Meandro di un Chilometro. Mentre i tre procedono nella discesa, risalgo fino a sotto il pozzo che porta alla Caverna Gianni Cesca, lasciato disarmato perché la campata di scale era stata recuperata dalla squadra a -450 metri in modo da avere più materiale per procedere nelle esplorazioni a quella quota. Aspetto un po’ al buio, essendo arrivato in anticipo rispetto alle mie previsioni, e finalmente sento le voci dall’alto e mi viene calata la lampada a carburo. Ringrazio e finalmente con una buona illuminazione ridiscendo velocemente e mi ricongiungo con gli altri tre alla fine della galleria delle marmitte molto interessante, comoda e con tutta una serie di vaschette e termina in una sala sovrastata da un ampio camino. Riunita la squadra avanziamo velocemente verso il fondo e notiamo con piacere che il livello del lago terminale si è abbassato notevolmente.

Scendiamo gli ultimi metri di un pozzo ricoperto di una fanghiglia nera e ci fermiamo sulla sponda di un piccolo ed immoto lago sifone. Si fa la classica foto ricordo e ci si guarda intorno per trovare eventuali continuazioni, purtroppo invano. Si esplora la galleria Guglielmina nominata in precedenza, e anche questa è completamente ricoperta di un fango nero ed opaco che assorbe gran parte della luce delle fo-tofore. Dopo averla percorsa per un tratto ci accorgiamo che si ricongiunge con il collettore principale sottostante. La presenza di tutto questo fango testimonia di quanto si innalzi il livello dell’acqua nei periodi di piena e quanto lentamente questo decresca depositando tutto il materiale più fine trasportato. Si sono comunque guadagnati parecchi metri e la quota raggiunta è di -932 metri; a quel tempo era la grotta più profonda d’Italia e la terza al mondo dopo il Gouffre Berger e la Pierre de Saint Martin. Siamo rimasti comunque delusi perché si sperava di trovare delle prosecuzioni per arrivare più in profondità. Avevamo materiale in abbondanza e sopratutto voglia e forze per procedere nell’esplorazione di rami nuovi. A questo punto si inizia la risalita recuperando il materiale e si fa sosta nel più comodo campo a -540 metri. Alla ripartenza dal campo, durante un passamano dei sacchi lungo il saltino che si supera in arrampicata, Willy perde un appiglio e cade per circa cinque metri atterrando nella pozza d’acqua sottostante. Fortunatamente non si fa niente fisicamente, ma è visibilmente sotto shock ed inizia ad avere brividi di freddo.

Predisponiamo rapidamente un’amaca, lo facciamo stendere nel sacco a pelo e coprendolo con un telo termico lo riscaldiamo con un fornello posto al di sotto. Ricordo come sotto al telo termico la temperatura fosse molto alta rispetto all’esterno, però lui continuava comunque ad avere freddo. Dopo un po’ fortunatamente si riprende, e dopo un buon thè caldo è in grado di procedere con mezzi propri e completamente rinfrancato.

Ci riuniamo con la seconda squadra a -450 metri, e dopo aver riposato ripartiamo per congiungerci con la squadra che era scesa in grotta per fare documentazioni fotografiche e girare un documentario con attrezzature che erano state messe a disposizione dalla RAI. La squadra che ci aspettava al campo volante di -90 metri era composta da Marino Vianello, Enrico Davanzo e Paolo Picciola. I tre, coadiuvati all’esterno da Dario Marini ed altri consoci, avevano trasportato in grotta una notevole quantità di materiali per effettuare le riprese. A quel punto ci siamo ritrovati in dieci a quota -90 metri ed Enrico ha iniziato la documentazione cinematografica e fotografica registrando tutti i commenti che ci scambiavamo tra di noi. Tutto filava liscio, il morale era altissimo e le battute scherzose si susseguivano senza sosta. Il collegamento radio con la sede della Commissione a Trieste sfortunatamente non riesce, causa il freddo intenso che con più di 20 gradi sotto zero fa scaricare rapidamente le batterie. In tarda mattinata i tre, Vianello, Davanzo e Picciola, escono dalla grotta per raggiungere il rifugio Gilberti. Ci diamo appuntamento per la mattina del giorno dopo, quando ci avrebbero raggiunti all’uscita in compagnia della numerosa squadra di appoggio che sarebbe arrivata da Trieste, composta da circa 20 persone. Quando il giorno seguente usciamo il tempo è bello, ma i nostri tre amici non ci sono. Più tardi arrivano gli altri consoci da Trieste e ci rendiamo conto che dei tre non c’è traccia.  Le condizioni meteorologiche erano cambiate nel giro di poche ore e le temperature erano improvvisamente salite tramutando la nevicata in pioggia ed innescando una serie di valanghe in zona. I nostri amici erano scomparsi e si iniziarono subito le ricerche lungo il percorso che dal Gortani conduce a Sella Canin e da qui al rifugio Gilberti, focalizzandoci sulle slavine più evidenti e prendendo in considerazione tutte le ipotesi, anche le più improbabili. Le ricerche continuarono invano per ancora una settimana organizzate dal soccorso alpino, con l’intervento dell’esercito e di tantissimi volontari venuti da tutt’Italia. I corpi dei tre furono rinvenuti solo dopo sei mesi poco distanti dal rifugio Gilberti, alla base della discesa da Sella Canin, coperti da una slavina di modeste dimensioni. Avevano superato i punti più critici e probabilmente si sentivano già al sicuro. Il destino è imprevedibile. Oltre la perdita di tre cari amici, la Commissione Grotte Eugenio Boegan perdeva tre persone importantissime. Marino Vianello era il successore designato del nostro grande Presidente Carlo Finocchiaro, Enrico Davanzo per le sue capacità tecniche e Paolo Picciola che con la sua giovane età era destinato a diventare un esploratore di rilievo. A proposito di destino, Pino Guidi, in occasione del ritrovo per il cinquantesimo anniversario della morte, che ci ha visto riuniti sulle nevi del Canin, mi ha raccontato che doveva esserci lui al posto di Paolo Picciola. Infatti Paolo lo ha sostituito all’ultimo momento perché Pino non era riuscito a liberarsi dagli impegni di lavoro. Dopo questo tragico evento ho continuato a fare attività ancora per un paio d’anni, dedicandomi sopratutto all’alpinismo.

Le condizioni meteorologiche erano cambiate nel giro di poche ore e le temperature erano improvvisamente salite tramutando la nevicata in pioggia ed innescando una serie di valanghe in zona. I nostri amici erano scomparsi e si iniziarono subito le ricerche lungo il percorso che dal Gortani conduce a Sella Canin e da qui al rifugio Gilberti, focalizzandoci sulle slavine più evidenti e prendendo in considerazione tutte le ipotesi, anche le più improbabili. Le ricerche continuarono invano per ancora una settimana organizzate dal soccorso alpino, con l’intervento dell’esercito e di tantissimi volontari venuti da tutt’Italia. I corpi dei tre furono rinvenuti solo dopo sei mesi poco distanti dal rifugio Gilberti, alla base della discesa da Sella Canin, coperti da una slavina di modeste dimensioni. Avevano superato i punti più critici e probabilmente si sentivano già al sicuro. Il destino è imprevedibile. Oltre la perdita di tre cari amici, la Commissione Grotte Eugenio Boegan perdeva tre persone importantissime. Marino Vianello era il successore designato del nostro grande Presidente Carlo Finocchiaro, Enrico Davanzo per le sue capacità tecniche e Paolo Picciola che con la sua giovane età era destinato a diventare un esploratore di rilievo. A proposito di destino, Pino Guidi, in occasione del ritrovo per il cinquantesimo anniversario della morte, che ci ha visto riuniti sulle nevi del Canin, mi ha raccontato che doveva esserci lui al posto di Paolo Picciola. Infatti Paolo lo ha sostituito all’ultimo momento perché Pino non era riuscito a liberarsi dagli impegni di lavoro. Dopo questo tragico evento ho continuato a fare attività ancora per un paio d’anni, dedicandomi sopratutto all’alpinismo.

Nel 1972 ho iniziato a girare il mondo per lavoro, senza mai dimenticare i consoci e compagni di avventura con cui ho riallacciato i contatti una volta rientrato definitivamente a Trieste da pens

ionato. Purtroppo molti sono già andati avanti.

Il mondo che ho descritto non esiste più: per otto anni ogni escursione iniziava con la risalita degli ottocento metri da Sella Nevea al Gilberti con gli zaini militari (derubricati: in pratica dei sacchi con spallacci) comperati da Fiascaris a Udine, con sopra le corde e i sacchi con le scale. La funivia doveva ancora essere progettata. Ci si vestiva con maglie e mutandoni di lana, una tuta mimetica militare e – per i più smaliziati – una giacca di gomma di quelle usate nelle barche. L’illuminazione era data dalla carburo (altro peso da portarsi appresso) con la luce elettrica usata solo come riserva.

Oggi le tecniche sono cambiate, le attrezzature sono molto più leggere, le luci, i viveri, le tute e le imbracature studiate ad hoc; oggi si conosce molto di più del sistema carsico ipogeo dell’altipiano, ma c’è ancora moltissimo da esplorare e conoscere. Lavoro per le nuove generazioni, cui auguro i maggiori successi. Termino qui questa serie di ricordi con un pensiero a tutti gli amici e consoci che non ci sono più e con l’augurio a tutti i giovani di poter provare le stesse emozioni indimenticabili che ho provato io in questo ambiente fantastico che è l’acrocoro del Monte Canin.

Adelchi “Alfa” Casale