Luciano Saverio MEDEOT (27.6.1917-18.10.1999)

Presidente dal novembre 1939 al marzo 1940

Presidente dal novembre 1939 al marzo 1940

Non è facile parlare di un uomo che è stato per tanti anni un amico con cui si sono scambiati confidenze, pensieri, riflessioni. Di un uomo di cui si sono condivisi l’amore per le grotte e per la terra che le racchiude. Di un uomo con cui si era instaurato un rapporto d’amicizia, allargato a tutta la famiglia, non intaccato o ridotto dalla lontananza fisica imposta dalla vita. Cercando di lasciare i sentimenti nel cassetto, a queste pagine affido soltanto brevi linee biografiche, perché ritengo giusto e doveroso non vada persa memoria di chi, più grande e migliore di noi, ci ha preceduto sui sentieri della vita.

In una casa di riposo di Ampezzo, di cui era ospite da breve tempo, lunedì 18 ottobre 1999 è venuto a mancare all’età di 82 anni (era nato a Trieste il 27 giugno 1917) Luciano Saverio Medeot, speleologo a cui la speleologia regionale deve moltissimo. Spirito eclettico e determinato, fu entusiasta animatore di squadre di esploratori, studioso di storia delle ricerche idrologiche sul Carso Classico, attendo e partecipe cronista di drammatici eventi.

Iniziò la sua carriera di esploratore delle caverne giovanissimo assieme ad un gruppo di amici (Finocchiaro, Perotti, Polidori, Gabersi) che costituirono un gruppo grotte autonomo che svolse la sua attività soprattutto in Istria. Nel 1936,presentati dal prof. Marussi ed Eugenio Boegan, entrarono a far parte della Commissione Grotte dell’Alpina delle Giulie. Qui Medeot si distinse subito per le sue capacità organizzative diventando il braccio destro di Boegan, di cui proseguì l’opera dapprima come esploratore e rilevatore di innumerevoli cavità della Venezia Giulia e quindi successivamente quale curatore della gestione delle Grotte di San Canziano (allora di proprietà della Società Alpina delle Giulie), grotte che esplorò compiutamente (rilevandone numerosi tratti laterali poco conosciuti) e provvedendo ad organizzare e dirigere i grossi lavori di sistemazione (rifacimento del Ponte del Fante, restauro del Ponte Tommasini, risistemazione del piazzale della Caverna Schmidl). Alla morte del Boegan (novembre 1939) gli venne affidata interinalmente la conduzione della Commissione Grotte, compito che assolse egregiamente per un anno, sino alla nomina (allora si usava così) di Raffaello Battaglia.

La sua attività più sentita fu sempre quella esplorativa: quasi ogni domenica il gruppo da lui guidato partiva con l’autocarro dell’Alpina per una delle tante zone carsiche della regione, tornando a notte fonda con una serie di rilievi di nuove cavità che andavano ad arricchire il Catasto grotte della Venezia Giulia. Fra le esplorazioni memorabili di quegli anni può essere ricordata quella dell’abisso di Leupa, sulla Bainsizza: un pozzo profondo oltre duecentosessanta metri in cui la discesa venne effettuata su scalette (le tecniche di sola corda che oggi permettono imprese ragguardevoli erano di là da venire) e la cui esplorazione gli rimase ben impressa per i risvolti drammatici che ebbe.

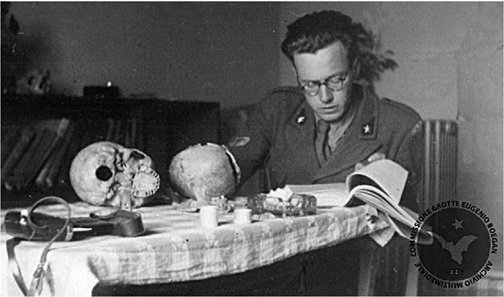

La guerra interruppe tutta questa attività ed il Medeot finì dapprima sul fronte Jugoslavo, quindi in una batteria presso Miramare e poi ancora in Francia. Nel periodo trascorso a Miramare ebbe modo di effettuare uno scavo archeologico in una grotta presso Prosecco portando alla lucei resti ossei di un uomo preistorico custoditi per migliaia di anni da uno spesso crostone stalagmitico. Fra un assegnamento al fronte e l’altro riuscì a compiere, assieme a Bruno Boegan (nipote del grande Eugenio) la prima moderna esplorazione delle Stufe vaporose di San Calogero presso Sciacca, e a far approvare dalla Commissione un piano di rilancio che – se attuato – l’avrebbe portata ai vertici della speleologia mondiale.

Passata la bufera della guerra si trovò coinvolto nelle operazioni iniziali (le più pericolose e dense di tensione) del recupero salme degli infoibati: le vicissitudini di quei giorni drammatici sono state da lui narrate sul Mondo Sotterraneo del 1992. Quindi nel 1947 partì, assieme ad altri due triestini, per il Venezuela, primo scaglione di un folto gruppo che doveva fondare sugli altipiani del secondo bacino dell’Orinoco la Trieste Nuova; l’iniziativa – che prevedeva l’insediamento di mille persone – non ebbe seguito, ma Medeot trovò modo di mettere a frutto la sua capacità di organizzatore e di farsi un cospicuo capitale. Ritornato in patria dieci anni dopo, anticipò il denaro necessario per l’installazione del primo impianto elettrico della Grotta Gigante (sino ad allora illuminata con i fanali ad acetilene), organizzò per la Commissione Grotte una spedizione nelle grotte delle Murge e la seconda ricognizione alle Stufe vaporose di Sciacca; quest’ultima in realtà si trasformò nella prima vera esplorazione delle gallerie basse delle Stufe, esplorazione che fruttò il ritrovamento di un prezioso deposito archeologico costituito da una serie di grossi vasi e da deposizioni funerarie. Quindi, con una nuova squadra di grottisti da lui allevata, procedette all’esplorazione meticolosa dell’altipiano del Cansiglio (un centinaio di cavità messe a catasto) e alla scoperta ed esplorazione dell’abisso Polidori nella Valle d’Aip.

Spirito inquieto per eccellenza nel 1960 uscito dalla Commissione Grotte dell’Alpina (in cui riteneva di non poter più disporre dello spazio sufficiente per agire liberamente) passò alla Sezione Geospeleologica della Società Adriatica di Scienze, portandola a scoprire ed esplorare il fenomeno carsico del Monte Coglians (degno di nota l’abisso dedicato alla memoria di Marinelli). Il suo peregrinare da un sodalizio all’altro è stato accompagnato da disavventure nella vita e dal veloce esaurimento del consistente patrimonio portato dalle Americhe (fenomeno quest’ultimo cui non furono estranei il suo carattere generoso e l’avidità di presunti amici e falsi discepoli). Nel 1962, non soddisfatto delle esperienze fatte con i gruppi di Trieste, uscì dall’Adriatica per approdare, l’anno successivo e dopo un incontro con Michele Gortani, al Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, organismo di cui divenne ben presto consigliere, poi vicepresidente e di cui rimase socio affezionato sino alla morte.

La sua presenza dette un formidabile scossone alla vita del Circolo ove in dieci anni di lavoro riuscì a formare una squadra di giovani speleologi preparati e motivati. In quel periodo il CSIF vide i suoi uomini operare, oltre che nel Friuli, anche sugli altipiani calcarei di Asiago e nei sifoni delle grotte aprentisi nelle valli sottostanti: i risultati di quest’intensa attività vennero puntualmente pubblicati su Mondo Sotterraneo che in quegli anni riprese il posto che gli spettava di diritto nella pubblicistica speleologica italiana. La squadra di spelo sub da lui attivata venne impiegata pure nell’esplorazione dei sifoni della Grotta di Riu Nei, cavità di cui aveva riscoperto e descritto, sempre sulla rivista del Circolo, l’importanza idrologica. Non soddisfatto dei risultati ottenuti ad Asiago (forse troppo simili a quelli dati nel decennio precedente, in un altro contesto, dal Cansiglio) nei primi anni ’70 spinse i giovani del CSIF a scoprire nuovi, profondi abissi sugli altipiani del Robon, la zona più orientale e più lontana da eventuali punti d’appoggio (rifugi, bivacchi) del gruppo del Canin. Per suo desiderio il primo successo esplorativo, il primo grande abisso trovato lassù, è stato dedicato alla memoria di Giovan Battista De Gasperi, antesignano delle ricerche sul massiccio.

Dal 1965 al 1995 ritornò ancora varie volte nel Centro America, sempre a cercar e trovar fortuna: la sua tempra di lavoratore e le sue capacità di capocantiere gli permisero ogni volta di trovare subito lavoro. Durante gli intervalli in cui tornava in Italia curava la squadra di esploratori del CSIF, attività che si è rivelata nel tempo un investimento sicuro: i ragazzi da lui preparati sono diventati gli uomini che oggi dirigono l’antico sodalizio speleologico friulano.

Nei periodi di lontananza dall’Italia manteneva i contatti con amici e allievi attraverso una fitta corrispondenza che indubbiamente doveva riempire le ore non dedicate al lavoro: di norma rispondeva immediatamente alle lettere che gli si inviavano, dando precise risposte ai quesiti formulati e ponendo sempre molte domande sul mondo delle grotte – ma non solo – di quaggiù. Il destino che ciclicamente gli si mostrava avverso – molte volte fece fortuna, molte volte si ritrovò al punto di partenza – fu coerente nella sfortuna: con il declinare degli anni e delle forze, a seguito di un’inflazione galoppante, l’ultimo capitale accumulato svanì nel nulla cosicché gli ultimi anni della sua permanenza a Santo Domingo furono estremamente penosi e sofferti. Unica luce, in un mondo per lui ormai fatto solo di ombre, la presenza di Giovanni Stefanini, uno dei ragazzi del CSIF che lui aveva trasformato in speleologi, che gli ha prodigato aiuto materiale e psicologico, e le lettere dalla lontana Italia, cordone ombelicale che manteneva vivo il suo spirito. Alla fine del 1995 Stefanini lo riportò in Italia, trovandogli casa in quella Udine che lui aveva fatto crescere speleologicamente e di cui si sentiva sempre parte integrante. Non volle mai uscire da quell’alloggio di via del Bon: lo fece solo allorché, per le sue peggiorate condizioni di salute, Stefanini lo accolse in casa sua; da qui uscì soltanto per andare nella casa di riposo di Ampezzo, l’unica sistemazione che potesse garantirgli un’assistenza medico infermieristica adeguata.

Sarebbe estremamente riduttivo dire che l’opera di Luciano Saverio Medeot si esplicasse unicamente nel campo esplorativo e nella preparazione – pur importantissima – di nuove squadre di speleologi. Dinamico organizzatore, attento indagatore degli archivi che conservano le memorie dei secoli passati, nella sua visione della speleologia riusciva ad unire in una mirabile sintesi le ricerche storiche agli studi sull’idrologia dei territori carsici sui cui avrebbe poi condotto – a ragion veduta – i “suoi” ragazzi. Una serie di scritti e studi ponderosi rimangono quale testimonianza delle sue capacità nel campo dell’idrologia carsica, delle ricerche storiche (finalizzate alla maggior conoscenza delle vicissitudini della ricerca, nel XIX secolo, d’acqua potabile per la città di Trieste), della tecnica. Ma non solo: tutte le relazioni sulle campagne esplorative da lui ideate o organizzate sono corredate da tavole di rilevi dovute alla sua maestria. Così è stato per la rivista Alpi Giulie (1957, 1960-61), per In Alto (1963), per Mondo Sotterraneo (1965, 1966). Prima di essere trasferito, gravemente infermo, alla casa di riposo che lo ha ospitato negli ultimi mesi della sua avventurosa vita di studioso, esploratore e poeta, trascorreva il tempo curando una serie di scritti sulla storia degli anni che lo videro protagonista della speleologia regionale. Sono memorie in cui risalta la partecipazione emotiva dell’autore, brani soffusi da un alone di mesta poesia in cui si rispecchia l’anima più segreta e vera del rude esploratore, di cui però è riuscito completarne soltanto un paio. La morte la ha interrotto, impedendogli di portare a termine l’opera.

Aveva un carattere difficile, inflessibile e ostinato, che non ammetteva bizantinismi:ti accettava o ti rifiutava in blocco. Nonostante quest’aspetto spigoloso della sua personalità (che a qualcuno poteva non piacere) era apprezzato e stimato da tutti. Per il suo apporto allo sviluppo della speleologia regionale nel 1980 il Comitato per la Difesa dei Fenomeni Carsici gli ha assegnato la prima edizione del Premio San Benedetto: le nuove generazioni di speleologi ritennero opportuno che questo riconoscimento, giunto quest’anno [1999] alla sua ventesima edizione, si aprisse proprio con lui, ultimo rappresentante di una speleologia avventurosa fatta di scale di corda, elmetti di ferro, amicizia e calore umano.

E’ stato socio della Commissione Grotte dal 1936 al 1960

È scomparso Luciano Medeot, e con lui un mondo

Saverio Luciano Medeot, ad 82 anni, ci ha lasciati per sempre. Il vecchio leone logorato da innumerevoli battaglie si era ritirato solitario, in silenzio, aspettando con dignità la morte. Alla fine si è assopito, forse sognando di camminare, zaino in spalla, sulle pietraie del suo Carso sterminato d’anteguerra, e da quel sogno è stato ghermito.

Vita singolare quella di “Ciano” Medeot, per intero “tutta vissuta”. Ma come altro poteva essere per uno degli uomini più importanti della nostra speleologia? Esploratore e preparato studioso, storico e innovatore, ribelle e paladino delle tradizioni al medesimo tempo, pervaso dai ricordi ma proiettato nei giovani. Grande speleologo.

Luciano Medeot fece della speleologia la sua vera ragione di vita. Entrato nella seconda metà degli anni ’30 nella Commissione Grotte, assieme ad alcuni giovani tra cui il fraterno amico Carlo Finocchiaro, divenne subito pupillo di Eugenio Boegan. Per la sua capacità tecnica nelle esplorazioni, l’impegno nelle operazioni di rilevamento e raccolta dei dati scientifici, per la sua innata vocazione a guidare gli uomini, nonché sorretto da un grande ingegno e da una solida cultura, era l’astro nascente della speleologia triestina. Basti ricordare, all’epoca, le sue notevoli esplorazioni sul Carso, sull’Altopiano della Bainsizza, l’ardita opera di ricostruzione, da lui diretta, del Ponte del Fante nelle Grotte di S. Canziano (era pure Responsabile delle Grotte), l’exploit personale, durante la guerra, della prima esplorazione delle Stufe di S. Calogero a Sciacca. Alla morte del Boegan, avvenuta nel ’39, lui – a soli 22 anni – e non altri ebbe il compito di stenderne il necrologio, poi resse la Commissione Grotte fino alla presidenza del Battaglia. La guerra, dove Medeot fu ufficiale e combattente, fermò tutte le attività speleologiche, poi le vicende che seguirono alla disfatta travolsero anche il suo impeto. Alla fine del conflitto fu tra quelli che si prestarono per il recupero degli infoibati. Subito dopo, nel ’47, per motivi personali, egli si trasferì in Sud America, dove progettò e realizzò grandi opere d’ingegneria civile, confrontandosi, questa volta, non con le devastanti acque degli inghiottitoi carsici ma con le insidie continue e i pericoli della giungla. Ma il suo cuore batteva per la speleologia. Rientrato a Trieste nella seconda metà degli anni ’50 volle trascinare ancora la Commissione Grotte in altre imprese, ma vi riuscì solo in parte: i tempi erano cambiati e non poté esprimersi appieno. A lui si deve, in questo periodo, la ripresa delle esplorazioni a Sciacca; fu sempre lui, poi, ad intuire la potenzialità della Catena Carnica, consentendo l’importante esplorazione dell’Abisso “Polidori”. Agli inizi degli anni ’60 entrò nell’allora Sezione Geo-speleologica della Società Adriatica di Scienze. Mi rimane vivo il ricordo di quando Maucci ce lo presentò: Medeot, come si mise a parlare, avvinse tutti noi con la sua forza interiore, con la sua intelligenza, con la sua statura di speleologo. In quegli anni, “Ciano” fu quasi un padre per me, poi, nel tempo, una guida. Ma ormai la Sezione Geo-speleologica si trovava senza più le cure del suo grande artefice, Maucci, e Medeot non poté, suo malgrado, rinverdirne i fasti. Arrivò però in tempo per regalare alla Sezione una nuova zona carsica: il M. Coglians, con l’Abisso “Marinelli”. Dopo una breve parentesi, a seguito di un suo incontro con il Gortani, approdò definitivamente al Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, dove diede il meglio della sua maturità di speleologo. Là affiancò il presidente Caracci in una straordinaria opera di rilancio del sodalizio, contribuì all’esplorazione e allo studio di importanti zone carsiche (come l’Altopiano dei Sette Comuni, dove fu co-autore del primo moderno studio sull’idrogeologia carsica), diede grande impulso alle esplorazioni subacquee, diede vigore alla nuova serie della rivista “Mondo Sotterraneo”, scrisse la sua corposa opera sulla storia della speleologia del Friuli-Venezia Giulia, creò una vera fucina di giovani. Quei giovani di allora, oggi “sono” il C.S.I.F. Incredibilmente riuscì, dove praticamente tutti gli studiosi triestini della materia fallirono (me compreso), ad inculcare non ad uno ma ad un gruppo intero di giovani – in questo caso udinesi – l’assoluta necessità di approfondire scientificamente i risultati delle esplorazioni (e quindi il doversi formarsi una cultura specifica), poi di divulgare e pubblicare costantemente le ricerche prodotte. Nel 1980 quando venne istituito dalla speleologia regionale il Premio “San Benedetto Abate” non vi furono dubbi a quale personalità assegnarlo per primo: Luciano Medeot, quell’anno lontano dall’Italia: tale era la stima e l’ammirazione per lui. Lo ritirò in sua vece un giovane, mai dimenticato, speleologo del C.S.I.F., Stefano Modonutti, che poi solo quattro anni più tardi ci fu strappato, in grotta, da una sorte avversa. Dopo una serie di soggiorni all’estero, vecchio e malato gli speleologi di Udine lo accolsero e lo accudirono: gesto che non sarà mai scordato.

Luciano Medeot fu, in grotta e nei campi esterni come nelle società speleologiche, colui che condivise il ruolo di uomo di punta, di studioso, di organizzatore, ed infine di mentore, fratello per tutti, sicuro e solido riferimento dei giovani nelle spedizioni. Per molti di noi rappresentò un mondo intero. Amava gli abissi, il rude e sincero cameratismo, il vino generoso e le belle donne, dialogare con la morte e vivere ardentemente ogni minuto della sua esistenza, amava la sfida e l’avventura, immergersi nella cultura da protagonista, vivere, quando poteva, da grande, amava soprattutto attorniarsi di giovani e trasmettere loro la sua esperienza di speleologia e di vita. E di esperienza ne diede a piene mani. Se dovessi associarlo ad un personaggio, come intellettualità e temperamento, mi viene in mente l’Hemingway dei tempi migliori: ciò solo per far capire, a chi non l’ha conosciuto, cos’era l’uomo.

Sarebbe bello, come nel “Capitan della compagnia” che abbiamo cantato nel tepore ristoratore del “Gilberti” sul Canin o nelle più misere e sperdute osterie del Carso, affranti ma felici conclusa l’esplorazione, che il suo corpo potesse esser distribuito in tanti pezzi e gelosamente custodito da noi speleologi che l’abbiamo amato. Non è possibile. Sarà però possibile onorarlo nei modi più degni, poiché Egli appartiene alla Storia. Adesso “Ciano” è lassù, o meglio per noi speleologi “laggiù”, per sempre tra i vapori dello “pseudo-cratere” di Sciacca e la vertigine del pozzo di Leupa, che affrontò da giovane, ma senza più gli affanni, che dovette sopportare, della vita terrena. Commosso, nel più profondo dell’animo, lo saluto, sperando che un giorno mi sia concesso di rivederlo.

Rino Semeraro

GRANDI SPELEOLOGI DEL PASSATO: LUCIANO SAVERIO MEDEOT

E stata l’occasione che mi è stato richiesto un breve intervento su Progressione per tessere i legami tra Carlo Finocchiaro e Saverio Luciano Medeot, Ciano per tutti, che ha risvegliato in me i ricordi oramai non troppo recenti. E poi quest’anno ricorrono i 25 anni dalla sua scomparsa. Non è l’unica volta che mi sono occupato di lui; con l’amico Pino Guidi avevamo voluto pubblicare sul volume di Atti e Memorie del 2013 l’inventario dell’archivio Medeot, attualmente conservato nell’archivio CSIF di Udine, per il suo contenuto altamente interessante per la speleologia triestina ma non solo. Anche noi durante lo spoglio del materiale restammo colpiti da alcune cartelle che narravano fatti non sempre conosciuti ai più. Dalle carte è emerso un suo carattere non facile, la sua esuberante ambizione e profonda permalosità ma anche la sua lungimirante veduta su argomenti speleologici ed esplorativi.

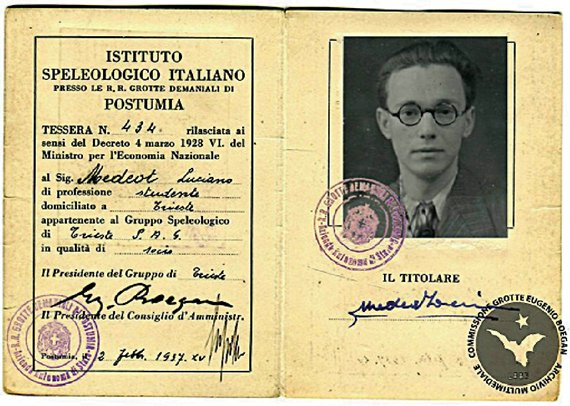

Bisogna partire dalle origini non solo speleologiche. Saverio Luciano Medeot nasce a Trieste il 27 giugno 1917, da Saverio e da Giuseppina Bazzi. Quando Ciano nasce il padre è impegnato come molti triestini in Galizia e sul fronte Russo appartenendo all’Imperial Esercito Austro-Ungarico. Il suo percorso di studi si svolge a Trieste fino al diploma al Regio Liceo Scientifico Oberdan. Ci fu anche un tentativo di proseguire gli studi universitari a Padova alla facoltà di Ingegneria ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale interruppe le sue velleità di arrivare al traguardo prefissato.

Dagli appunti, assai frammentari e disordinati, che Ciano stava raccogliendo per stilare una sua autobiografia possiamo scoprire che il suo interesse per l’ambiente carsico inizia alla fine del 1933 quando assieme ad un gruppo di ragazzi che frequentavano il Ricreatorio Padovan (Carlo Finocchiaro, Silvio Polidori, Bruno Gabersi/Gabrielli), esplora le prime grotte del Carso Classico ma ben presto i ragazzi si accorsero che senza adeguati mezzi ed una giusta organizzazione non si poteva di certo coltivare la passione per il Mondo Sotterraneo con risultati e soprattutto in sicurezza. Decisero così di provare a proporsi alla Commissione Grotte dell’Alpina delle Giulie. Ciano racconta che, effettuati tentativi con qualche Società Sportiva ed alla Ginnastica Triestina senza grande successo, nell’estate del 1936 entrarono nella sede di Via Milano 1 ed incontrarono per la prima volta il cav. Eugenio Boegan, già un loro mito, ancora attivo nonostante avesse già l’età ragguardevole – per un esploratore di quei tempi – di “61 anni”. L’incontro fu cordiale e mise a proprio agio i timidi ragazzini. Iniziò da quel momento un rapporto speciale tra Ciano ed il Cavaliere che si concluse pochi anni dopo, nel 1939 con la morte di Boegan. Sarà proprio Ciano, lui poco più che ventenne, a tessere l’elogio funebre del grande esploratore. Il testo del ricordo venne pubblicato su Alpi Giulie nel 1940 e la vedova consegnerà a lui alcuni cimeli appartenuti al marito (in primis il casco da grotta ricavato da un elmetto militare modello Adrian ed alcuni attrezzi appartenuti a Luigi Vittorio Bertarelli, oggetti ora gelosamente conservati a Udine).

Il gruppo conosciuto in ambiente come “i 4 ragazzi del 36”, al quale si aggiunsero altri giovani volonterosi, portò a termine dopo un breve tirocinio esplorazioni di un certo impegno come la discesa dell’abisso di Leu-pa sull’altipiano della Bainsizza del 1938, un pozzo unico di 260 metri che lo porterà assieme a Finocchiaro alla ribalta nazionale con la relazione pubblicata sulla rivista Le Grotte d’Italia, o l’aneddotica discesa al pozzo della miniera di Basovizza del 1939 per recuperare i resti della guardia forestale Fonda. Non mancarono però anche tentativi alquanto ardimentosi compiuti nella grotta di San Canziano dove Ciano assunse per un breve periodo il ruolo di coordinamento delle esplorazioni e dei lavori di adattamento. Sotto la sua direzione furono risistemati i sentieri interni, si procedette con il rifacimento dei ponti del Fante e Tommasini e la sistemazione del piazzale della caverna Schmidl. Venne anche apposta una lapide in ricordo di Boegan, ora non più visibile, con una cerimonia dove parteciparono in massa i soci della Commissione, avvenimento ampiamente documentato dalle foto del fondo Medeot. La documentazione fotografica ci illustra inoltre il tentativo di superamento del Lago Morto a nuoto e praticamente nudi compiuto con la complicità di Finocchiaro e Perotti. Come detto però lo scoppio della guerra portò alla momentanea sospensione delle attività di campagna ma soprattutto ci fu il distacco dagli amici impegnati su vari fronti di guerra. Ciano dapprima è inviato sul fronte Jugoslavo, poi assegnato ad una batteria di difesa a Miramare e poi sul fronte francese.

Ma si sa che lo speleologo difficilmente si distrae dalla sua meta, esplora anche quando è sottoufficiale di artiglieria, compie scavi archeologici nella Caverna dei Soldati (842 VG) presso Prosecco dove recupera un teschio sotto uno spesso strato di concrezione, reperto che consegnerà al prof. Raffa-ello Battaglia. Ciano sa farsi notare e la stima reciproca e conoscenza con il colonnello Italo Gariboldi, molto legato alla Commissione Grotte, fa si che gli vengano concesse licenze “speleologiche” che gli permetteranno di compiere esplorazioni sulle Murge ma soprattutto nel 1942 quando compie quella che risulterà la prima discesa nelle stufe di San Calogero a Sciacca in Sicilia, dove la Commissione poi continuerà e dove conduce ancora le ricerche. Discende il pozzo fino al Plateau Noir con scarponi e costume da bagno, accompagnato da Bruno Boegan, escono stremati all’esterno ed anche qui la documentazione fotografica testimonia la difficoltà dell’impresa.

Sul finire dell’ultimo conflitto c’è il cambio politico dell’Italia ma a Ciano non piace e mantiene un suo binario di pensiero, collabora con l’ufficio catasto grotte delle SS tedesche dove conosce Flora Tinti quella che di lì a poco diventerà sua moglie.

Alcuni lo accusano di collaborazionismo ma lui recupererà parte del materiale conservato negli uffici e lo nasconderà. Come già accennato non tutti la pensano in tal modo e appena calmate le acque è oggetto da parte del nuovo corso di un processo di epurazione o meglio, come afferma Carlo Finocchiaro in una delle sue frequentissime e fraterne corrispondenze, non terminò con l’espulsione ma, come diplomaticamente scrive fu “pregato di allontanarsi”.

Si impegnò, nell’immediato dopoguerra -in una Trieste ancora occupata dalle truppe angloamericane – di documentare la triste vicenda delle foibe, esperienza successivamente raccontata a modo suo sulla rivista Mondo Sotterraneo poco prima di morire. Come già detto il suo carattere non era troppo permissivo, non volle tornare sui suoi passi abiurando i suoi ideali, e prese la via dell’esilio cercando la fortuna nel sud America. Il suo primo tentativo non si completò con un successo in quanto cercò di fondare una colonia “triestina” in Venezuela che doveva prendere il nome di “Nuova Trieste”.

L’iniziativa, portata avanti da un piccolo gruppo di triestini, franò miserabilmente. Anche qui ci furono polemiche, indagini e strascichi giudiziari in quanto si affermava che avessero utilizzato i fondi raccolti da triestini compromessi o desiderosi di ricominciare una vita migliore, per scopi non legati all’iniziativa. Un fatto comunque che meriterebbe uno studio approfondito del suo fascicolo ma anche attraverso la cronaca giornalistica dell’epoca e magari rintracciando i fascicoli giudiziari, ma questa non è speleologia.

Dopo un breve periodo trascorso a Trieste rientra in Venezuela dove con la sua qualifica impropria di “ingegnere” traccia strade, progetta e realizza fabbricati residenziali, costruisce ponti e accumula una piccola fortuna. Al suo rientro, nel 1957, Ciano con la fortuna accumulata, anche con un certo senso di strafottenza e di rivalsa, presta la cospicua somma di 1.000.000 di lire per il nuovo impianto di illuminazione elettrica della Grotta Gigante, all’Alpina delle Giulie. Sarà proprio Carlo Finocchiaro a garantire personalmente tale prestito che verrà regolarmente restituito con gli interessi richiesti.

Agli inizi degli anni ’60, dopo una breve militanza nella Sezione Geospeleologica della Società Adriatica di Scienze Naturali, dove ipotizza, come da alcune missive contenute nel suo archivio, la auspicata fusione tra la Società Adriatica e la Commissione Grotte, operazione che non andrà a buon fine per un sacco di ragioni ideologiche e di prestigio. Viene invitato a Udine dal Circolo Speleologico dove incontra Michele Gortani e poi Piercarlo Caracci che gli offriranno il ruolo di rifondatore del glorioso circolo udinese, vittima di un periodo di stasi. A Ciano non mancavano di certo, nel suo bagaglio di esperienza, fortunate intuizioni sia dal punto di vista esplorativo che da quello organizzativo.

Si iniziarono le esplorazioni sull’altipiano di Asiago ed alla sottostante risorgiva di Oliero; pochi sanno che per breve tempo fu attiva la sezione di Trieste del CSIF di Udine che raccoglieva forse i migliori speleosub regionali del momento. Si tentò la risorgiva di Riu Neri, il Pre-Oreak. In tempi più recenti ci segnalò il monte Robon (in verità su precisa indicazione di Dario Marini) e incentivò la ripresa delle ricerche alla grotta di San Giovanni d’Antro. Reclutò alcuni speleologi triestini per plasmare un piccolo gruppo di giovani udinesi, inesperti in quanto mancanti di adeguate guide. I ragazzi gli diedero abbastanza soddisfazioni ma lui era irrequieto e poco prima del terribile terremoto del maggio 1976 ripartì per fare fortuna, non poteva vivere di piccole sovvenzioni. Meta questa volta fu la Repubblica Dominicana, dove rimarrà con alterne vicende fino al 1996. Qui però l’energia e la fortuna che lo avevano sostenuto parevano essersi esauriti: caduto in stato di indigenza furono proprio alcuni ragazzi udinesi che lo convinsero di ritornare in Patria, cercando di fargli passare gli ultimi anni della sua vita in un luogo più adeguato. Però anche in Repubblica Dominicana si interessò di grotte cercando anche di fondare un gruppo speleologico e portando il CSIF a compiere tre spedizioni (nel 1984, 1986 e nel 1988).

Al suo rientro a Udine riuscì a raccogliere intorno a sé alcune delle persone che durante la sua vita ebbero un ruolo riconosciuto; riuscì a recuperare almeno in parte il suo archivio (grazie a Marietto Gherbaz) ed iniziò a ricordare il suo lungo passato, scrivendo articoli ma soprattutto raccontando in interminabili pomeriggi del sabato i racconti delle sue avventure di vita e di grotta. Un repentino crollo fisico obbligò al ricovero in struttura protetta: cessò di vivere ad Ampezzo, in Carnia, il 18 ottobre 1999 ed ora riposa nel piccolo cimitero sotto una modellata pietra carsica, a ricordo del suo amore verso il Carso e la speleologia. Il suo apporto alla speleologia regionale è stato riconosciuto con l’assegnazione della prima edizione del premio San Benedetto Abate, patrono degli speleologi; pochi anni dopo gli fu dedicata una sala in una grotta di importanza primaria nel Carso Triestino (Grotta Lazzaro Jerko 2305/4737 FVG)

Queste poche parole non vogliono costituire una esaustiva biografia ma vogliono stuzzicare le nuove generazioni a ricercare il passato anche all’interno delle loro sedi e ripescare memorie che rischiano di perdersi e rendere inutile la vita di persone che ci hanno preceduto. Il materiale archivistico conservato nell’archivio storico del Circolo Speleologico Idrologico Friulano a Udine resta a disposizione di chi vuole cimentarsi in questo tipo di ricerca.

Umberto Sello – CSIF

Ulteriori notizie su Saverio Luciano Medeot si possono trovare in

- Guidi P., 2000, Luciano Saverio Medeot, Alpi Giulie, 94 (1): 127-128

- Marini D., 1999: Luciano Saverio Medeot (Ciano) 1917-1999, Progressione 41: 66-69

- Perotti G., 1999: Addio Ciano, Progressione 41: 69

- SelloU., 2024:Grandi speleologi del pasasto 111:114

Bibliografia speleologica

L’esplorazione dell’Abisso di Leupa nella Bainsizza, Boll. R. Soc. Geogr. It., 7 (4), 1939

Eugenio Boegan, Alpi Giulie, n. 1, Trieste 1940

Eugenio Boegan, Le Alpi, Rass. Mens. del CAI, annata 1939/1940: 120

Relazione in risposta al questionario posto dalla Direzione Generale del Turismo di Roma, Datt. inedito, Az. Terme di Sciacca e SAG, TM0086, Trieste 5 ottobre 1942: 1-2

Relazione tecnica sull’andamento topografico delle grotte del M. Cronio, Datt. inedito, Az. Terme di Sciacca e SAG, TM0086, Trieste 5 ottobre 1942: 1-2

[con B. Boegan] Relazione sulla I.a esplorazione effettuata dal C.A.I. di Trieste nelle grotte vaporose del Monte Kronio, Kronion, a. 9 (1-2): 15-17, Sciacca 1957

Relazione sulla II.a esplorazione effettuata dal C.A.I. di Trieste nelle grotte vaporose del Monte Kronio, Kronion, a. 9 (1-2): 18-21, Sciacca 1957

Sommozzatori del CSIF nella Grotta <Rimine>, In Alto, 52: 50-57, Udine 1963

Accertata l’esistenza del proteo nella grotta Parolini di Oliero Valsugana, Mondo Sotterraneo, n. u. 1965: 53-57, Udine 1965

La sorgente del Gorgazzo, Mondo Sotterraneo, n. u. 1965: 68-71, Udine 1965

Documenti inediti e biografie per una “Storia della speleologia” (Friuli-Venezia Giulia), Mondo Sotterraneo, n. u. 1965: 81-93, Udine 1965

[con Piercarlo Caracci] La campagna speleologica sull’altipiano di Asiago “Estate” 1966”, Mondo Sotterraneo, n. u. 1966: 10-26, Udine 1966

Una miniatura ipogea: La foresta pietrificata, Mondo Sotterraneo, n. u. 1966: 68-70, Udine 1966

Documenti inediti e biografie per una “Storia della speleologia” (Friuli-Venezia Giulia), Mondo Sotterraneo, n. u. 1966: 7-86, Udine 1966

Presentazione del dott. Eugenio de Bellard Pietri, Mondo Sotterraneo, n. u. 1967: 9-10, Udine 1967

Documenti inediti e biografie per una “Storia della speleologia” (Friuli-Venezia Giulia), Mondo Sotterraneo, n. u. 1967: 55-90, Udine 1967

[con Giovanni Tomei] La rabdomanzia nell’evoluzione delle ricerche idriche dalla mitologia alla storia, Mondo Sotterraneo, n. u. 1971: 53-83, Udine 1971

Documenti inediti e biografie per una “Storia della speleologia” (Friuli-Venezia Giulia), Mondo Sotterraneo, n. u. 192-1973: 101-141, Udine 1973

Amarcord da Santo Domingo, Progressionecento: 97, Trieste 1983

La Miniera di Basovizza e la Grotta Plutone. Cronache parallele di due “foibe” del Carso, Mondo Sotterraneo, n. s., XVI (1-2) (aprile- ottobre 1992): 39-60<s></s>

Una drammatica esplorazione del 1938: l’abisso di Leupa nella Bainsizza, Mondo Sotterraneo, n. s., XXII (1-2) (aprile- ottobre 1998): 55-68