NUOVE OSSERVAZIONI SULL’INGHIOTTITOIO III DEI PIANI DI S. MARIA (Monte Alburno Appennino Lucano)

Pubblicato su Atti e Memorie della Comm. Grotte ” Boegan” Voi. 17 pp. 29-34 Trieste 1978

RIASSUNTO

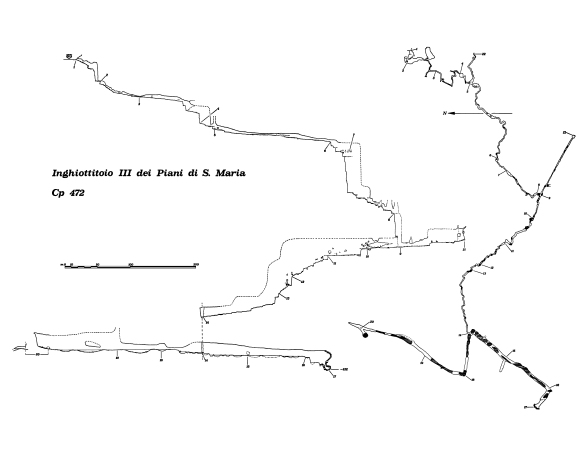

Viene descritto l’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria (profondità m 422, sviluppo m 1510), una delle maggiori cavità carsiche del Monte Alburno (Appennino Lucano), con particolare riferimento alla «Galleria del Torrente», lunga m 500. Quest’ultimo ramo, che corrisponde alla parte più profonda della grotta, è stato esplorato completamente nell’estate 1977; vi scorre un corso d’acqua con portata in magra di circa 10 1/sec. Nel lavoro si avanza l’ipotesi che si tratti dello stesso torrente che percorre la vicina Grava del Fumo.

SUMMARY

Thè Author describes thè «Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria», one of thè biggest karstic caves of Mount Alburno (Lucano Appennines), thè exploration of which was completed in thè summer of 1977. Thè cave is 422 metres deep and thè total lenght of thè channels is 1510 metres and it expands into thè limestones of thè Cretaceous period. Thè Author deals in particular with thè «Galleria del Torrente» (Stream Channel), 500 metres long, this forms thè deepest part of thè cave. A stream runs along thè channel whose capacity, at lowest ebb, is of about 10 1/sec. A number of elements brought together in thè course of thè 1977 exploration lead to thè probable conclusion that it is thè same stream as that which runs through thè near «Grava del Fumo».

PREMESSA

Nel corso della XIV campagna estiva (agosto 1977) organizzata dalla Commissione Grotte «Eugenio Boegan» Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C. A. L, sul massiccio del Monte Alburno è stata completata l’esplorazione dell’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria (Cp472), uno dei maggiori complessi ipogei della zona. La cavità, che viene descritta nella presente nota, venne scoperta nel 1968 ed esplorata durante le campagne 196869707475 fino a quota -395, raggiungendo la parte mediana di un’ampia galleria («Galleria del Torrente»), percorsa da un torrente con notevole portata. Questa galleria è stata rilevata completamente (a monte ed a valle) nell’agosto 1977, per una lunghezza complessiva di m 500. Considerando il nuovo ramo, l’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria presenta uno sviluppo planimetrico totale di m 1510 ed una profondità di m 422. Una descrizione, corredata dal rilievo, dei tratti di cavità rilevati negli anni precedenti si trova in Gasparo (1970, 1976).

NOTE SULLA GEOLOGIA DEL MONTE ALBURNO

II massiccio del Monte Alburno, uno dei principali rilievi carbonatici dell’Appennino Meridionale, è compreso fra il corso dei fiumi Tanagro e Calore, in prossimità della loro confluenza col Fiume Sele.

Le caratteristiche della serie sedimentaria affiorante nell’area sono state descritte da Cestari (1971) e Pescatore et al. (1973). Questi ultimi Autori riportano per il Monte Alburno la seguente successione stratigrafica:

– Dogger Malm: calcari oolitici, calcareniti e calcilutiti, subordinatamente calcari dolomitici e dolomie; spessore m 400500.

– Cretacico: calcareniti e calcilutiti, calcari dolomitici e subordinatamente dolomie; spessore: m 8001000.

– Paleocene Eocene: calcareniti e calcilutiti con intercalazioni argillose, conglomerati calcarei a matrice marnosoargillosa, brecciole calcaree; spessore: alcune decine di metri.

– Miocene inferiore e medio: marne, argille, arenarie e conglomerati a matricearenaria con intercalati olistostromi di Argille Varicolori; spessore: alcune centinaia di metri.

– Quaternario: brecce di pendio cementate e non, depositi piroclastici più o meno argillificati, prodotti eluviali.

Dal punto di vista strutturale, il gruppo montuoso è costituito da due grandi monoclinali – immergenti a SW e delimitate da importanti faglie periferiche – delle quali quella meridionale, di gran lunga la più estesa, costituisce i Monti Alburni propriamente detti. La monoclinale meridionale è suddivisa da una serie di faglie minori che condizionano strutture a gradinate ed a Horst e Graben.

Le ricerche finora condotte hanno permesso di riconoscere un notevolissimo incarsimento dei termini superiori della serie mesozoica affiorante, ed in particolare dei calcari del Cretacico superiore, in cui si sviluppano oltre 200 cavità carsiche, parecchie delle quali presentano uno sviluppo rilevante.

Fra le varie aree oggetto di indagini speleologiche risulta di grande importanza quella dei Piani di S. Maria, data da una depressione allungata secondo NNWSSE. Si tratta di un piccolo Graben asimmetrico, delimitato da faglie subverticali con direzione NNWSSE e col fondo occupato da alluvioni scarsamente permeabili. Il materiale alluvionale deriva dai vicini affioramenti di rocce argilloso marnoso arenacee mioceniche, che consentono una modesta circolazione idrica superficiale a carattere temporaneo, con brevi corsi d’acqua che scendono dai rilievi posti ad E dei Piani, per essere assorbiti da inghiottitoi carsici, dei quali i più importanti (gli inghiottitoi I e III dei Piani di S. Maria) si aprono alla base dell’alta parete rocciosa che delimita a W i Piani stessi.

Secondo Finocchiaro (1962, 1973) i Piani di S. Maria costituiscono parte di un solco paleofluviale — denominato appunto nella parte inferiore «Solco del Piano di S. Maria» — che attraversa da N a S la parte centrale del massiccio dell’Alburno, dalla località «Lauro Fuso» (sotto la cima del M. Panormo, q. 1742, massima elevazione del gruppo montuoso) alla Sorgente Auso (q. 275).

DESCRIZIONE DELLA CAVITA’ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA «GALLERIA DEL TORRENTE»

Note generali

La cavità si apre nei calcari compatti, grigio chiari o nocciola, a stratificazione distinta con periodi decimetrici o centimetrici, del TuronianoSenoniano e attraversa i termini superiori della serie carbonatica cretacica, dati prevalentemente da rocce calcaree. La stratificazione ha direzione NWSE, con immersione a SW ed un’inclinazione di 1520°.

L’andamento dei vani è prevalentemente orizzontale, dato da gallerie con morfologie giovanili collegate da una serie di pozzi.

Dallo studio dei dati raccolti con le esplorazioni e dalle osservazioni eseguite sul rilievo topografico si ritiene di poter dividere la grotta in tre sistemi principali di gallerie:

a) dall’ingresso a q. —287 (p. 19);

b) da q. —279 a q. —395 (p. 2114);

e) da q. —387 a q. —422 («Galleria del Torrente», p. 2017).

Per il «sistema b» è già stata avanzata l’ipotesi che si tratti della prosecuzione del vicino Inghiottitoio I dei Piani di S. Maria (Cp 86) (Gasparo, 1970, 1976).

Il problema della «Galleria del Torrente» («sistema e»), che comprende i più ampi condotti carsici della cavità, viene esaminato più avanti alla luce dei nuovi elementi assunti con l’esplorazione del 1977.

Descrizione della «Galleria del Torrente»

La «Galleria del Torrente» è costituita da una serie di gallerie suborizzontali, con un andamento planimetrico generale da N a S. Le gallerie presentano una morfologia giovanile, legata all’azione erosiva di acque scorrenti a pelo libero, e hanno un percorso planimetrico rettilineo, essendo impostate su fratture con direzione NESW ed EW. Le sezioni trasversali sono a forra, sub rettangolari o triangolari (col vertice più acuto in basso); la larghezza varia di norma tra i 2 ed i 6 metri, l’altezza è notevole nel «ramo a monte» fra i p. 19 e 20 (2530 metri), nei rimanenti vani si mantiene sui 1015 metri, fatta eccezione per un breve tratto fra i p. 14 e 18 (m 23). Il fondo è occupato per i due terzi circa del percorso da profondi laghi. L’unico salto di un certo rilievo (a valle del p. 16) è riferibile ad un «pozzocascata» (Dematteis, 1965), con la base occupata da un bacino d’acqua. Le pareti delle gallerie sono incise quasi ovunque da piccole forme di corrosione tipo «scallops» e sono in più punti tormentate da fessure impostate lungo i giunti di strato. L’unico vano interessato da intensi fenomeni clastici è dato dal tratto finale, al p. 17, ove un deposito di blocchi di frana di notevoli dimensioni (fino a parecchi metri cubi) chiude completamente la galleria. Sono presenti, soprattutto nel «ramo a monte» e nei bacini d’acqua, materiali alluvionali, dati da sabbie, ghiaie e ciottoli, calcarei ed arenacei; il fondo della galleria superiore fra i p. 19 e 20 e della diramazione presso il p. 15 è occupato da banchi di sabbia. I fenomeni di concrezionamento calcitico sono rari, dati da colate alimentate da condotti laterali ed a volte erose e degradate, alle pareti delle gallerie fra i p. 1415 e 1819. La circolazione idrica è caratterizzata dalla presenza di un torrente perenne, con portata in magra (stimata nel corso dell’esplorazione 1977) di circa 10 1/sec, che esce dal sifone presso il p. 20 e percorre tutta la galleria per scomparire fra i blocchi di frana poco a monte del p. 17.

OSSERVAZIONI SUL CARSISMO E SULLA CIRCOLAZIONE IDRICA NELLA ZONA

II fenomeno carsico profondo del Monte Alburno appare strettamente condizionato dalle caratteristiche delle rocce affioranti e dalla situazione strutturale. In particolare, risultano importanti i rapporti fra i calcari del TuronianoSenoniano (che affiorano in gran parte dell’area montuosa) e le sovrapposte rocce argillosomarnosoarenacee mioceniche, impermeabili, presenti in limitate placche residue. Tutte le più importanti cavità della zona, infatti, si trovano presso il contatto tra le due unità sopra citate: si tratta di inghiottitoi senili od attivi, posti ai fianchi o al fondo di depressioni, generalmente condizionate dalle faglie che dislocano il corpo della monoclinale meridionale (Monte Alburno s.s.). Le rocce impermeabili mioceniche ospitano un reticolo idrografico superficiale, attivo in periodi di notevoli precipitazioni o di fusione delle nevi, le cui acque vengono assorbite dagli inghiottitoi carsici presso il contatto con i calcari cretacici (es. Valle della Tacca, Valle della Pila, ecc). Queste acque vanno ad alimentare una circolazione idrica sotterranea concentrata in vie preferenziali di drenaggio, rappresentate da cavità spesso percorribili all’uomo per lunghi tratti. Un apporto maggiore alla circolazione carsica profonda deriva — data la vastità degli affioramenti calcarei — dagli assorbimenti diffusi e pressoché immediati delle acque meteoriche nelle rimanenti aree, intensamente incarsite, ma generalmente prive di cavità di un certo rilievo (le grotte presenti sono rappresentate da pozzi e brevi gallerie o caverne interessate da fenomeni clastici). La situazione sopra descritta è ben riconoscibile nella zona prossima alla cavità in esame, data dal tratto finale della Valle della Tacca e dalla parte iniziale del «Solco del Piano di S. Maria» (Finocchiaro, 1962, 1973), allineamento di depressioni interessate dalla presenza di rocce argillosomarnosoarenacee mioceniche.

Al fondo delle depressioni sono presenti alcune importanti cavità con funzione di inghiottitoio temporaneo (es. Grava del Fumo, Cp 94, Inghiottitoio I dei Piani di S. Maria, ecc.) o in fase di insenilimento per recenti catture dei corsi d’acqua superficiali da parte di punti idrovori, poco a monte dell’ingresso delle cavità (es. Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria). Ai fianchi dei solchi si trovano altre cavità, le cui morfologie sono riconducibili a quelle tipiche degli inghiottitoi della zona, il cui insenilimento è tanto più avanzato — almeno nel tratto iniziale — quanto maggiore è il dislivello fra le quote di ingresso e di fondovalle (es. Grotta di Fra’ Gentile, Cp 250, Grava di Madonna del Monte, Cp 92, ecc); i rilievi circostanti, infine, sono interessati da un diffuso fenomeno carsico, le cui manifestazioni più evidenti sono rappresentate da doline, pozzi ed affioramenti calcarei incarsiti, con morfologie particolarmente tormentate. Gli elementi sulla circolazione idrica finora noti sono limitati ai dati rilevati durante le esplorazioni delle cavità. In linea generale ad ogni inghiottitoio (inteso come cavità percorsa fin dall’ingresso da un torrente, le cui acque vengono raccolte in superficie) corrisponde nei vani profondi un corso d’acqua, con portata estremamente variabile nel tempo, in funzione degli eventi meteorologici che interessano la zona in cui si apre; all’alimentazione contribuiscono pure una serie di apporti secondari provenienti da rami laterali, così da dar luogo in alcuni casi ad un vero reticolo sotterraneo, il cui percorso in alcune cavità è stato possibile seguire parzialmente.

Nell’area che interessa, i dati rilevati consentono di avanzare l’ipotesi che vi sia un diretto rapporto fra i corsi d’acqua — con portata molto modesta — che percorrono l’Inghiottitoio I dei Piani di S. Maria e l’Inghiottitoio III da q. —279 a q. —395, come già accennato in precedenza. E’ inoltre possibile supporre che esista una continuità fra i due maggiori corsi d’acqua ipogei — a carattere perenne — finora rinvenuti sul Monte Alburno durante le esplorazioni condotte dalla Commissione Grotte «Eugenio Boegan». Si tratta dei torrenti che percorrono la Grava del Fumo fra le quote —212 e —383 e l’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria nella «Galleria del Torrente». Durante l’esplorazione del 1977 in quest’ultima cavità, sono stati infatti rinvenuti lungo il corso del torrente ipogeo materiali di rifiuto che con ogni probabilità erano stati abbandonati durante il ciclo esplorativo condotto nella Grava del Fumo fra il 1961 ed il 1966. La distanza planimetrica fra gli estremi esplorati delle due grotte è di circa 350 metri; per entrambi i corsi d’acqua è stata stimata una portata in magra di circa 10 1/sec. (1).

_______________________________________________________________________

(1) Dalla comparazione dei rilievi delle due cavità risultano i seguenti dati altimetrici:

– Grava del Fumo: quota ingresso m 1047 s.l.m.; quota sifone terminale m 664 s.l.m.

– Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria: quota ingresso m 1071 s.l.m.; quota del

sifone di entrata del torrente m 684 s.l.m.

La quota del sifone di entrata del torrente nell’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria risulterebbe quindi di m 20 più elevata di quella del sifone terminale della Grava del Fumo. Si ritiene che questo divario, che porterebbe ad escludere l’ipotesi avanzata nel testo, sia dovuto ad una insufficiente precisione dei dati altimetrici, rilevati in entrambe le cavità con metodi speditivi.

Per verificare queste ipotesi si ritiene necessario effettuare una serie di prove di marcatura delle acque che, oltre a far luce sulle relazioni fra i corsi d’acqua delle cavità sopra considerate, dovrebbero consentire di rilevare i punti di emergenza delle acque carsiche ai piedi del massiccio.

DATI CATASTALI

Cp 472 Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria F. 198 II NE S. Angelo a Fasanella Posizione: 2° 55’29” 40° 29’24” Quota ingresso: m 1071 Profondità: m 422 Pozzi interni: m 431546715366625483517864414 7610348 Sviluppo totale (in proiezione): m 1510 Rilevatori: F. Gasparo, C. e M. Privileggi, T. Ferluga, D. Michelini, G. Siebert, F. Forti, B. e M. Cova, M. Marzari 19686970747577.

Fulvio Gasparo

BIBLIOGRAFIA

– Brancaccio L., Civita M. & Vallario A. (1973). Prime osservazioni sui problemi idrogeologici dell’Alburno {Campania). Atti Ine. Int. di Spel. (Salerno, 1972), pp. 1935, Napoli.

– Cestari G. (1971). Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. Foglio 198, Eboli. Serv. Geol. d’Italia, pp. 193, Roma.

– Davide B. (1973). Primo contributo al catasto delle grotte della Campania Alburno. Atti Ine. Int. di Spel. (Salerno, 1972), pp. 3777, Napoli.

– Dematteis G. (1965). L’erosione regressiva nella formazione dei pozzi e delle gallerie carsiche. Atti IX Congr. Naz. Spel. (Trieste, 1963), tomo 2, pp. 153163, Comò.

– Finocchiaro C. (1962). L’antico reticolo idrografico sull’Altipiano dell’Alburno. Atti e Memorie Comm. Grotte «E. Boegan», voi. 2, pp. 2749, Trieste.

– Finocchiaro C. (1973). Distribuzione delle cavità naturali nella zona centrale dell’altopiano dell’Alburno (Salerno). Atti Ine. Int. di Spel. (Salerno, 1972), pp. 7982, Napoli.

– Gasparo F. (1970). Note sull’Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria. Spel. Emiliana, s. 2, anno 2, n. 7, pp. 93104, Bologna.

– Gasparo F. (1972). L’Inghiottitoio dei Piani di S. Maria. Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale di Speleologia (Roma, 1968), Rass. Spel. It., anno 24, fase. 2, pp. 150156, Corno.

– Gasparo F. (1976). Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria. L’Appennino, anno 24, n. 3, pp. 7375, Roma.

– Masoni U. (1967). Il massiccio dell’Alburno. L’Universo, anno 47, n. 3, pp. 431456, Firenze.

– Pescatore T., Scandone P. & Sgrosso I. (1973). Lineamenti di geologia dei Monti Alburni. Atti Ine. Int. di Spel. (Salerno, 1972), pp. 1317, Napoli.

– Vianello M. (1965). Il fenomeno carsico dell’altipiano dell’Alburno e la sua evoluzione. Atti e Memorie Comm. Grotte «E. Boegan», voi. 5, pp. 111139, Trieste.

– Vianello M. (1966). Nuovo contributo alla conoscenza della Grava del Fumo. Atti e Memorie Comm. Grotte «E. Boegan», voi. 6, pp. 149160, Trieste.

– Vianello M. (1970). La valle carsica di Santa Maria (Monte Alburno Salerno). Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale di Speleologia (Roma, 1968), Atti e Memorie Comm. Grotte «E. Boegan», vol. 10, pp. 21-27, Trieste.

M. Alburni, agosto ’77 – Diario di spedizione all’Inghiottitoio III dei «Piani di S. Maria»

M. Alburni, agosto ’77 – Diario di spedizione all’Inghiottitoio III dei «Piani di S. Maria»

Pubblicato sul n. 1 di PROGRESSIONE – Anno 1978

La sera del 2 agosto, quando salii sul treno diretto a Salerno, ero già preparato per il lungo e affollato viaggio, sperimentato in due diverse spedizioni precedenti sui monti Alburni. Questa volta però il materiale che Sergio Serra, Spartaco Savio, Mauro Zerial ed io, dovevamo portare a destinazione in treno era un po’ abbondante: riempimmo infatti uno scompartimento intero e un buon tratto di corridoio con 11 sacchi speleo (uno pieno di cavo telefonico pesava 30 kg) e í nostri zaini personali.

Le solite peripezie del viaggio finirono il pomeriggio del giorno dopo (a Roma il famoso sacco di 30 kg cadde sulla testa di una sventurata ragazza proprio dall’alto del portapacchi), e fummo accolti dagli altri compagni muniti di macchina che ci aspettavano a Salerno insieme con il dott. Michele Trotta, il quale più tardi ci invitò molto gentilmente a pranzo nella sua casa di Crotone.

Finalmente verso sera giungemmo al solito e accogliente «casolare» della guardia forestale, che il comune di Sant’Angelo Fasanella aveva messo ogni anno a nostra disposizione. Chi avrebbe mai immaginato invece che avremmo dovuto trascorrere tutto il periodo della campagna nei recinti delle vacche! Per vari disguidi e lettere non ricevute infatti il casone era occupato da alcuni gitanti della domenica i quali, con la scusa della speleologia, intendevano trascorrere alcune deliziose settimane all’aria balsamica dei monti.

Allora la voglia di entrare in grotta al più presto possibile aumentò, e non vedevo proprio l’ora di abbandonare i travagli e le discussioni del mondo solare.

Il giorno dopo Elio Padovan, Spartaco Savio, Sergio Serra e Gerald Sieberg, uno speleologo del gruppo viennese, nostro amico, effettuarono un piccolo prearmo e trasportarono i materiali fino a quota —180 per alleviare la discesa degli altri speleologi.

Il 4 agosto arrivarono da Trieste Tullio Ferluga e dal Marguareis Daniela Michelini e Fulvio Forti; fummo perciò tutti pronti il 5 agosto. Avevamo portato con noi, fra le altre cose, i telefoni per scongiurare il pericolo di una piena improvvisa; in questi luoghi infatti lo strato impermeabile che sovrasta il calcare, convoglia senza indugio ogni goccia d’acqua negli inghiottitoi, rendendo pericolosa ogni lunga permanenza nelle profondità, come nel nostro caso, percorse da considerevoli corsi d’acqua.

Intenzionati a rimanere per alcuni giorni in questa bellissima cavità con il programma di riprendere l’esplorazione a —400 interrotta nel ’75 per mancanza di mezzi adatti, scendiamo quel pomeriggio Tullio, Daniela, Fulvio, Mauro, Gerald ed io, armati di canotti e tute di neoprene.

Scendevamo per la prima volta con sole corde in quella grotta, ma non ci furono problemi perchè gran parte dei cambi-attacco erano stati eseguiti dalla squadra precedente.

Percorsi i primi 290 m di dislivello giungemmo sotto il pozzo da 17 m, dove si diparte un meandro alquanto umido, ma ci accorgiamo ben presto di dover installare proprio lì il campo interno, del quale solo Gerald, sistemandosi con il suo materassino da spiaggia su una cengia a 3 m da terra, sarà soddisfatto.

Dopo 10 ore di sonno in amaca, conciliate dalla particolare mitezza della temperatura (6 – 7°), cominciarono i preparativi per organizzare l’esplorazione delle gallerie 100 m più sotto. Si decise, dopo un’accesa discussione, che le uniche due tute fossero indossate da Fulvio e da me, e che delle due squadre (Tullio, Daniela e Fulvio; Mauro, Gerald ed io), la prima si occupasse della galleria a monte, e la seconda di quella a valle. Le mute però dovevano essere indossate subito per mancanza di luoghi più idonei più avanti; cominciò allora un dialogo di imprecazioni tra me e Fulvio, che ci svegliammo fin troppo a contatto con le mute di 5 mm tutte bagnate, ma poi la cosa non ci dispiacque molto.

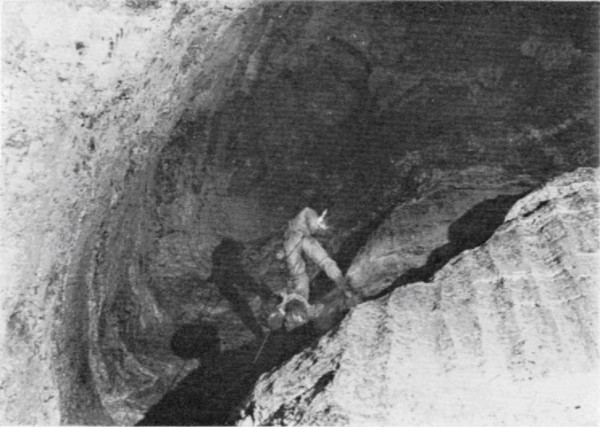

Superati i numerosi salti dei restanti 100 di magnifica grotta con pozzi e meandri levigatissimi, arrivammo finalmente sul punto dove 2 anni prima ci eravamo fermati: una galleria perpendicolare al meandro affluente che risuona per il fragore delle acque su un salto di pochi metri. La galleria, che presenta una sezione media di circa 40 m quadrati, è caratterizzata da numerosi laghetti abbastanza larghi e profondi e le difficoltà tecniche sono rappresentate a monte da una breve arrampicata per superare un salto, e a valle da un pozzo di circa 10 m nel quale si riversa tutta l’acqua del torrente.

Un punto negativo per me era il dover immergermi, con grande sforzo, nell’acqua di pochi gradi che a lungo andare trasformò il senso di umido in freddo diffuso.

Esplorati circa 200 m di laghi, dove non trovammo serie difficoltà, giungemmo sull’orlo di un pozzo la cui profondità era difficile stimare per il rumore assordante della cascata, ma che non doveva eccedere i 13 m, e iniziai a scendere dopo aver saldamente ancorato la corda. Per comodità mi portavo attaccato all’imbracatura il canotto gonfiato e mi calai senza problemi con l’acqua che ruggiva a pochi centimetri, indossando per l’occasione le mie vecchie scarpe di tela, le Alloggi di fortuna cui suole aderivano perfettamente sulla roccia levigatissima. Ma il canotto ad un certo punto, oscillando, fini sotto la cascata e il peso soffocante mi fece mollare la presa del discensore e mi trovai ad annaspare sottacqua di un lago profondo, 6 metri più in basso, ma il canotto giunse presto a soccorrermi.

Scesi gli altri compagni, esplorammo ancora un piccolo saltino e con dispiacere constatammo che una grossa frana non permetteva il proseguimento; pensammo allora alla risalita ed ai rilevamenti, di cui si incaricò il nostro amico austriaco. La risalita del pozzo fu non poco movimentata a causa della partenza sotto la cascata, ma per fortuna i gibbs permettevano un’uscita veloce.

Intanto i nostri compagni erano giunti, dopo aver percorso circa 200 m di gallerie, ad una grande caverna con un lago sifonante, dal quale proviene tutta l’acqua del torrente sotterraneo; alcuni sacchetti di plastica e delle scatolette, portati dalle piene, confermavano che questa grotta si collega, con un sifone, al noto inghiottitoio della «Grava del fumo» che si apre a qualche centinaio di metri di distanza. Nel sacco-piuma apprendemmo per telefono che il cielo, dopo tre mesi di silenzio, aveva scaricato per la durata comunque di pochi minuti una quantità incredibile di pioggia e grandine proprio mentre vagavamo per la galleria terminale.

Il 7 agosto levammo il campo e iniziammo la risalita; sopra il pozzo di 60 m c’erano Sergio e Spartaco e subito dopo il comodo meandro di 200 m si riempì di gente intenta a fare del suo meglio per il recupero dei sacchi.

Uscimmo tutti nel pomeriggio ed anche i «veci» ricevettero la notizia che l’esplorazione dell’Inghiottitoio III dei Piani di Santa Maria» poteva considerarsi conclusa.

Louis Torelli