Introduzione

Le cavità carsiche che hanno dato forma al sistema della Grotta Impossibile sono state scoperte nel 2004 a seguito dei lavori in tunnel per la Grande Viabilità triestina lungo lo scavo delle “canne Venezia e Trieste”, all’interno del fronte del Carso Classico sud-orientale in località Chiusa (Torelli & Guidi, 2005) (Fig. 1). La Grotta Impossibile (6800/6300VG), intercettata durante lo scavo, è attualmente la cavità di maggiori dimensioni tra quelle conosciute in un’area ristretta attorno ad essa, non collegate, ma tutte con caratteristiche morfologiche piuttosto simili tanto da poter ragionevolmente parlare di un “sistema” di cavità, al quale, appunto, è stato dato il nome della grotta maggiore. Nella Grotta Impossibile sono stati avviati esplorazioni e studi, di varia natura, dato l’interesse che questa grande cavità ha suscitato e anche per il fatto che essa è sostanzialmente “incontaminata” poiché gli ingressi sono stati subito protetti; oggi, a parte alcuni tratti in ferrata realizzati per agevolare gli accessi, l’unico impatto antropico è un accumulo di tubi di perforazione perduti/abbandonati in cavità (allora ignota) durante i lavori geognostici in fase costruttiva e rinvenuti nella Galleria De Marchi (Torelli et al., 2018). La presente nota intende aggiornare sulle esplorazioni e le ricerche eseguite negli ultimi anni, e ancora in corso, nell’ambito di un progetto della Commissione Grotte “E. Boegan” mirato a una moderna definizione della “storia” evolutiva del sistema, inquadrando gli aspetti speleogenetici in funzione della geologia locale e quelli dell’evoluzione geomorfologica mediante datazioni su speleotemi e sedimenti.

Il sistema della Grotta Impossibile

Attualmente, attorno alla Grotta Impossibile ci sono (compresa essa) 23 grotte catastate (area presa in considerazione di circa 0,5 km2 tra la Grotta Impossibile e la cava Scoria), per un totale di 6.993 metri di sviluppo (planimetrico), mentre la profondità massima raggiunta è di 275 metri a una quota di 96 m s.l.m. L’area, così concepita, è arbitraria ma corrisponde a quella della maggiore densità di cavità nonché presenta una buona uniformità litologico-strutturale e nelle caratteristiche geomorfologiche epi-ipogee. Essa pertanto costituisce un ottimo campione di massa rocciosa incarsita ove è possibile ipotizzare si siano instaurati processi speleogenetici e di evoluzione geomorfologica ipogea relativamente omogenei. È bene ricordare però che nuove scoperte in cavità potrebbero modificare tale supposto. La quota media della superficie topografica è circa tra 350-375 m s.l.m., le doline non sono particolarmente sviluppate (quasi assenti) e così pure gli affioramenti a Karren, mentre invece si delineano dei dolci rilievi residuali allungati secondo SE-NW con dislivello massimo di circa 20 m dal pianoro, e un solco torrentizio (effimero) drenante verso la sottostante Valle di Longera. Le rocce affioranti dell’area del sistema e un più ampio intorno, di nostro interesse, corrispondono al Calcare ad Alveoline e Nummuliti (Paleocene p.p-Eocene p.p.), cui seguono, in successione stratigrafica, gli Strati di transizione (Eocene) e il Flysch (Eocene p.p.). Queste rocce sovrascorrono sul Karst Thrust secondo SE-NW e SW vergente, nella zona caratterizzata dal cosiddetto “ciglione carsico” che porta, scendendo verso SW, alle colline formate dal Flysch con un drenaggio verso la zona di Trieste (Ballarin & Semeraro, 1997; Jurkovšek et al., 2016). Per quanto concerne il carsismo, l’elemento fondamentale è il Karst Thrust, un piano a medio-basso angolo (qui nella zona di rampa) che mette in contatto le rocce carbonatiche carsificabili del Carso con le sottoscorse rocce marnoso-arenacee del Flysch, determinando un confine di permeabilità.

Gli studi eseguiti in passato sulle cavità del sistema

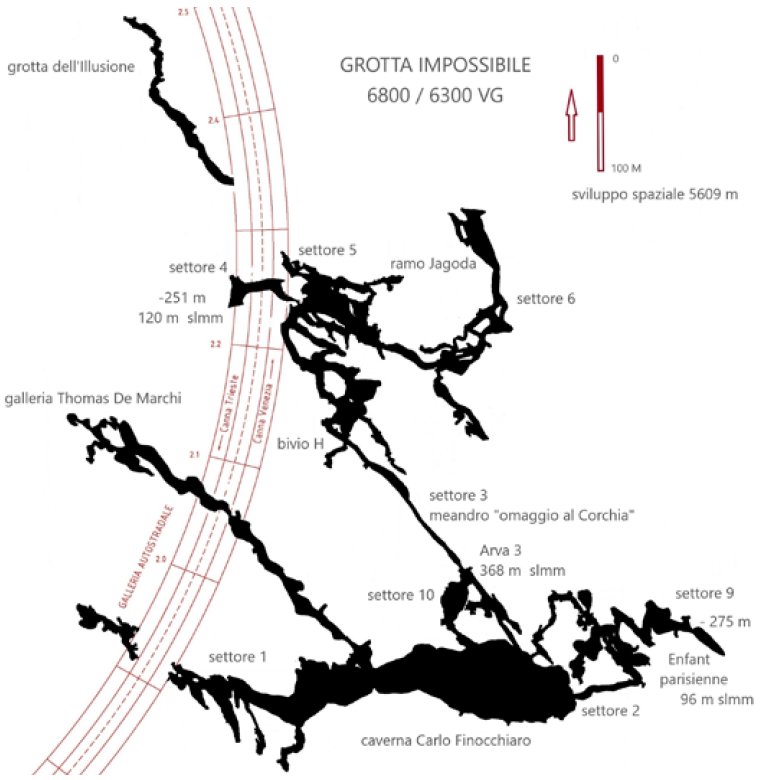

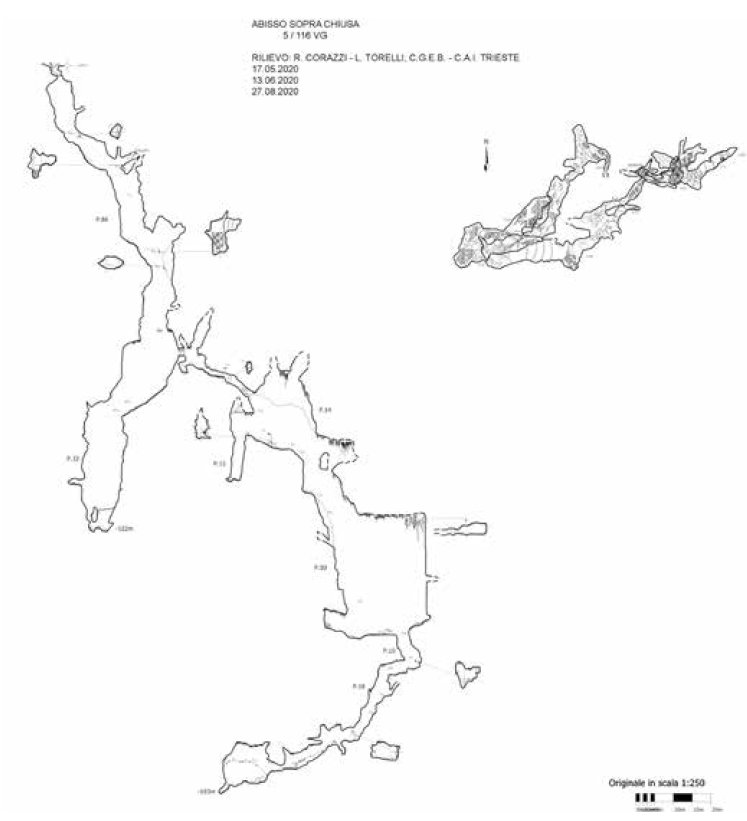

La cavità di maggior sviluppo è la Grotta Impossibile (6800/6300VG) che presenta, attualmente, uno sviluppo di 4.479 m (planimetrico 5.609 m) con profondità di 275 m, accessibile da tre ingressi (Fig. 2). La grotta è stata oggetto di studi sulla geomorfologia (Visintin et al., 2005; Cucchi et al., 2007; Visintin, 2007, 2010; Cucchi & Visintin, 2008). Di minore sviluppo è la Grotta I nella cava della Soc. Italcementi S.p.A. (2428/4841VG, denominata impropriamente nel catasto Grotta Mary) con 868 m, attualmente distrutta dai lavori di cava, di cui disponiamo di studi sulla geomeccanica dei fenomeni di frana interni e sull’evoluzione geomorfologia (Semeraro, 1975, 1979, 1994). Di notevole interesse, poiché rappresenta una tipica struttura carsica verticale dell’area, è l’Abisso sopra Chiusa (5/116VG) profondo 193 m (dal nuovo rilievo topografico) su cui sono stati eseguiti studi geomorfologici (Maucci, 1953; Forti & Forti, 1985). Anche altre cavità, minori, sono state prese in considerazioni, come la Grotta Nera (43/140VG), pure essa oggetto di uno studio geomorfologico (Anselmi & Semeraro, 2002). Inoltre, sono state eseguite indagini mineralogiche su alcuni particolari depositi della Grotta Impossibile (Merlak, 2018). Sempre nell’area è stata eseguita una prospezione gravimetrica (Korais, 2015; Korais et al., 2016) soprastante la grande Caverna Finocchiaro nella Grotta Impossibile, determinandone l’unicità, almeno attorno ai confini della medesima. Da ricordare poi come una prospezione gravimetrica del Carso sud-orientale (Morelli, 1954) abbia evidenziato tra le isoanomale di Bouguer un deficit esattamente nella medesima località. Esso, poi, fa parte di una serie di anomalie negative, con un orientamento grossomodo SE-NW, che si chiudono contro il ciglione del Carso all’altezza del paese di Moccò.

Il nuovo ciclo di ricerche sul sistema ipogeo

Dal 2019 nell’ambito della Commissione Grotte “E. Boegan” SAG-CAI è stato progettata una ricerca sull’area del sistema della Grotta Impossibile, così come delimitata in precedenza, con l’obiettivo di ottenere un quadro avanzato della situazione geologica, dell’evoluzione geomorfologica delle cavità, anche ricostruendo quest’ultima attraverso datazione degli speleotemi e dei depositi di riempimento.

Allo stato attuale, è stato completato il rilevamento geologico di dettaglio di un ampio intorno dell’area del “sistema” producendo una carta geologica corredata da 6 sezioni; in questo ambito particolare attenzione è stata data al riconoscimento dell’assetto delle mesostrutture producendo 19 diagrammi strutturali distribuiti tra rocce carbonatiche e Flysch che aiutano a determinare meglio la cinematica degli sforzi della tettonica mesoalpina e neoalpina. Alcuni rilevamenti di dettaglio si sono concentrati nella Cava Italcementi (non produttiva e messa in sicurezza) e nella Cava Scoria (attiva), entrambe per la coltivazione del pietrisco calcareo.

Sempre le ricerche in superficie hanno consentito di mappare, nell’area, tutti i maggiori relitti di cavità (unroofed caves). In passato, relitti di cavità carsiche, anche contenenti depositi di riempimento derivanti dal Flysch e non solo dai calcari, erano stati segnalati e studiati nell’area (Andreolotti, 1965; Semeraro, 1994). Ora la loro conoscenza si è estesa rilevando la loro diffusione e le caratteristiche dei riempimenti. Per il momento le ricerche si sono concentrate nelle due principali grotte rimaste accessibili: la Grotta Impossibile e l’Abisso sopra Chiusa. Nuove ricerche geologiche e geomorfologiche sono state effettuate per la ridefinizione della stratigrafia e di alcuni mor-fotipi e gli assetti strutturali, ma in particolare riguardo la localizzazione, il rilevamento e lo studio dei riempimenti da deposizione fisica e degli speleotemi, specie se connessi, in funzione della possibilità e la scelta di eseguire serie stratigrafiche e campionamenti in punti dove presentano una buona continuità. La presenza, in grotta e in relitti di cavità, di sedimenti fluviali in serie anche metriche, che vanno dalle argille alle sabbie quarzose e ai ciottoli, nonché di relativi crostoni sta-lagmitici di copertura residuali, consentono di sperare nell’ottenimento di buoni risultati. Alcuni campionamenti sono già stati eseguiti. Infatti, l’obbiettivo prioritario della ricerca, oltre a ottenete un quadro sedimentologico e mineralogico dei depositi di riempimento, è eseguire una serie di analisi per la datazione assoluta dei sedimenti e delle concrezioni calcitiche che si trovano nelle cavità.

Il caso dell’Abisso sopra Chiusa

Nel corso delle ricerche sul “sistema” è stata posta attenzione all’Abisso sopra Chiusa poiché ritenuto scarsamente conosciuto dal punto di vista geologico e geomorfologico (Figg. 3 e 4). Inoltre non esisteva un rilievo topografico moderno, completo, dell’abisso.

Vale la pena di esplicitare alcune note storiche, di sintesi, peraltro in parte già riportate da Marini (2010). Nel quadro della ricerca di fonti di approvvigionamento idrico per la città di Trieste in un documento datato 29 settembre 1835 l’ingegnere Giuseppe Sforzi del Comune di Trieste informava il Civico Magistrato in merito all’esistenza della bocca di una profonda grotta in località Klutsch superiore (Chiusa), segnalata dai locali che raccontavano di voci popolari circa rumori d’acqua provenienti dopo le piogge. Rintracciata la bocca durante un sopralluogo, dal lancio di sassi nel pozzo con cui iniziava Sforzi stimò una profondità di 350 piedi (107 metri), esprimendo parere negativo per un interesse nella prospettiva citata. Sempre per iniziativa di Sforzi, sembra che dopo la scoperta del Timavo nella Grotta di Trebiciano nel 1842 l’ispettore dei pompieri Giorgio Sigon si calasse nel pozzo di Klutsch, senza raggiungere il fondo, fermandosi, per ragioni di sicurezza, quando dall’esterno non si poté più udire il suono della cornetta che portava appresso. L’esplorazione vera e propria avvenne nel 1894 con i giovani del circolo tedesco a Trieste Hades Verein, ma il fondo fu raggiunto nella loro terza discesa quando ormai erano passati al Club Touristi Triestini dove trovarono, da studenti, il loro professore Ludwig Karl Mo-ser (Flego & Rupel, 2012). Eseguirono un rilievo topografico cha dava una profondità di 239 metri. Rare, sembra, siano state le esplorazioni successive. Nel periodo tra le due guerre mondiali si ha conoscenza di un’esplorazione del 1929 da parte dell’Associazione XXX Ottobre di Trieste, con intento dichiarato di documentazione. Dall’articolo giornalistico (Prez, 1929) risulterebbe sia stato effettuato un rilevamento topografico (che riteniamo andato poi perduto) il quale assegnava una profondità di 225 metri; interessante è la descrizione della galleria terminale, all’epoca ancora molto ricca di stalattiti (oggi non ci sono più) e di piccoli bacini d’acqua. Discutendo sulle acque che s’infiltrano in questa zona del Carso, Cesare Prez ipotizzava come gran parte di esse si dirigessero verso la Val Rosandra posta 2,5 km a SE. L’abisso perse d’interesse fino al 1951 quando Walter Maucci nel corso delle sue ricerche sugli inghiottitoi fossili del carso Triestino con la neocostituita Sezione Geo-speleologica della Società Adriatica di Scienze Naturali (Trieste) (SAS) lo ridiscese, studiando le caratteristiche geomorfologiche ed eseguendo un nuovo rilievo, abbassando la profondità a 223 metri (Maucci, 1953). Seguì un rilievo topografico del 1981 di Bagliani, Coren e Lazzarini, sempre come SAS, che ripropose la stessa profondità e la medesima lunghezza del precedente rilievo (140 metri). I tre rilievi topografici citati differiscono uno dall’altro nella planimetria.

Un successivo rilievo fu effettuato nel 1996 da Benedetti, Casagrande e Mosetti, come Gruppo Triestino Speleologi (GTS), accurato anche se parziale; esso ridusse la profondità a 189 metri e mostrò, finalmente, una poligonale topografica corretta. Ciò che emerge dal confronto dei rilievi non è tanto la differenza di profondità nei primi tre casi sovrastimata quanto invece gli errori o difetti di precisione nella planimetria.

Pertanto, in funzione dello studio delle grotte dell’area del sistema della Grotta Impossibile si è provveduto dalla Commissione Grotte “E. Boegan” nel 2020 all’esecuzione di un nuovo dettagliato rilievo topografico (Fig. 5) effettuato da Corazzi, Giandon e Torelli che, nella sostanza, salvo minime differenza, è andato a confermare (con una nuova veste) il rilievo topografico eseguito in precedenza dal GTS. I nuovi dati fondamentali sono: quota ingresso 368 m s.l.m., profondità 193 m (a una quota di 175 m s.l.m.). Accanto a ciò è stata campionata la successione stratigrafica dal fondo all’esterno, nonché rilevate le principali strutture tettoniche che hanno condizionato le cavità che compongono l’abisso, documentate e classificate le morfologie, esaminati e campionati i principali depositi di riempimento al suo interno (Fig. 6).

Per dare una prima informazione, la successione è caratterizzata da calcari generalmente grigi, con frattura da scheggiosa a concoide, talvolta calcarenitici, generalmente a Foraminiferi, gli orizzonti più compatti spesso sono ricchi di vene di calcite spatica dislocati da micro-faglie. La successione è ascrivibile esclusivamente al Calcare ad Alveoline e Nummuliti (Eocene). Le deformazioni tettoniche incarsite dominanti sono fratture e faglie attorno ENE-WSW e secondariamente NNE/NE-SSW/SW. Sono presenti relitti di condotte singenetiche completamente tagliate (e probabilmente dislocate) dai grandi joints dominanti evoluti a pozzi, nonché gallerie di più difficile interpretazione morfogenetica, come la galleria terminale, forse paragenetica e con depositi di riempimento caotici fluitati che raggiungono (relitti) la volta.

Ricerche mirate nella grotta Impossibile

Nell’attuale ciclo di ricerche sono state approfondite le ricerche stratigrafiche e geomorfologiche (Figg. 7 e 8). Ambedue i rami della Grotta Impossibile che portano alle massime profondità, alle quote 92 m s.l.m. (-276 m) e m 120 s.l.m. (-251 m), risalendo per le vie più brevi fino alla superficie sono stati oggetto di un campionamento delle rocce abbastanza dettagliato, tenuto conto delle difficoltà in grotta. I campionamenti delle due successioni prima citate (dai due fondi), hanno confermato che la grotta si sviluppa nel Calcare ad Alveoline e Nummuliti (Bones et al., 1977) mentre nel ramo del fondo a -251 (verso NE) si raggiunge la soggiacente Formazione Liburnica (Cucchi et al., 1987, 2013) con il Calcare a Miliolidi, o Membro di Slivje (Jurkovšek et al., 1996). La successione che interessa quasi interamente la grotta è data generalmente da calcari da grigi a grigio chiari a nocciola, con frattura da regolare a concoide, generalmente biomi-critici, localmente in orizzonti poco fossiliferi con Alveoline e Nummuliti, o, nella parte alta, di strati calcari leggermente bituminosi grigio o nocciola scuri, mentre nella parte bassa della successione i calcari grigi, grigio scuri, talvolta con livelletti nerastri e con frequenti Miliolidae del Complesso C di Masoli et al.

Caratteristica fondamentale del sistema della Grotta Impossibile è quella di racchiudere in una limitata area una rete di livelli altimetricamente ravvicinati (Fig. 9) che, semplificando con i dati statistici delle due grotte maggiori Grotta Impossibile e Grotta I nella cava della Soc. Italcementi, sono compresi fra 370-310 m s.l.m. (1° livello) e 300-270 m s.l.m. (2° livello) sviluppatisi nel Calcare ad Alveoline e Nummuliti (Semeraro, 1994; Visintin, 2007). Tale rete di livelli consente di approfondire sulle testimonianze delle fasi più antiche del carsismo ipogeo del Carso, soprattutto con lo studio dei depositi di riempimento, favoriti inoltre dall’esistenza in superficie o in prossimità di essa di un cospicuo numero di cavità relitto con serie stratigrafiche sedimentarie intatte caratterizzate da sedimenti sabbiosi e ciottolosi.

Quindi per la datazione (o tentativo), disponendo di prerequisiti cioè quantità sufficienti di quarzo, sono suscettibili di possibili analisi Al/Be, mentre per gli speleotemi in cavità (tipo crostoni stalagmitici che chiudevano serie sedimentarie al top), analisi U/Th. Sono inoltre state prese in considerazioni possibili analisi paleomagnetiche su serie di sedimenti fini. I siti o punti sono già stati in parte individuati, ma necessita una fase di progetto avanzata (avendo già preliminarmente contattato laboratori e specialisti) legata alla fattibilità tecnica e economica. La cavità relitto a SE dei rami sud-orientali della Grotta Impossibile, già peraltro segnalata (Visintin, 2010), localizzata attorno alla Caverna a SW di Basovizza (825/3474VG) è un altro esempio del sistema di roofless caves. Ma altre importanti cavità relitto sono state scoperte e rilevate, in particolare nella Cava Italcementi e già oggetto di studio estendendo le segnalazioni precedenti (Andreolotti, 1965; Semeraro, 1994).

Sono state intensificate ricerche esplorative in corrispondenza della “Caverna Finocchiaro”, il maggior vano della Grotta Impossibile. Dal punto di vista geomorfologico questa caverna (lunga 130 m, larga 60 m e con un’altezza di circa 70 m) risulterebbe in realtà suddivisa (in passato) in due cavità di cui rimane un “esile” relitto di diaframma di roccia aggettante dalla parete posta a nord (Visintin, 2010). Nel 2021, con una arrampicata di circa venti metri si è raggiunta una nuova galleria (precedentemente ipotizzata), situata sulla parete sud della caverna (Fig. 10), che è stata esplorata per una cinquantina di metri fino a un’ostruzione. Attualmente, si valuta se liberare il passaggio ostruito. Questa scoperta si è rivelata importante giacché consente una migliore ricostruzione dell’evoluzione del sistema di gallerie e, in particolare, della stessa “Caverna Finocchiaro” che risulta essere stata, con chiarezza, un “nodo” plurilivello di gallerie guidato da faglie e fratture importanti.

Ringraziamenti

Ringraziamo i numerosi speleologi che hanno consentito lo sviluppo di questo ciclo di esplorazioni e ricerche, in particolare Igor Ardetti per la documentazione fotografica, Carolina Giandon, Domagoj Korais e Paolo Toffanin.

Louis Torelli, Riccardo Corazzi, Augusto Diqual, Rino Semeraro2 & Luca Visintin

Bibliografia

- Andreolotti S., 1965: Rinvenimento di un deposito alluvionale ciottoloso-argilloso in una cavità relitto del Carso di Ba-sovizza (Trieste).- Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 4, p. 101-106.

- Anselmi M. & Semeraro R., 2002: Geomorfologia della “Grotta Nera” 43/140VG.-In AA.VV. Quaderni di speleologia e dell’ambiente carsico, n. 2 “Bosco Bazzoni”, p. 32-44.

- Ballarin L. & Semeraro R., 1997: Geologia, geomorfologia e carsismo, geoidrologia e idrologia carsica, geologia tecnica, della zona di Trieste.- Ipogea, 2, p. 39-116.

- Bones R., Masoli M. & Ulcigrai F., 1977: Il Terziario carbonatico del Carso.- Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 16, p. 53-93.

- Cucchi F., Pirini Radrizzani C. & Pugliese N., 1987: The carbonate stratigraphic sequence of the Karst of Trieste (Italy).-Memorie della Società Geologica Italiana, 40, p. 35-44.

- Cucchi F. & Visintin L., 2008: La “Grotta Impossibile” nel tronco autostradale che risale in sotterraneo il ciglione carsico.-Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia, 59, 6, p. 9-11.

- Cucchi F., Visintin L. & Zini L., 2007: Geo-morphological notes on the Impossible Cave (Classical Karst, Italy).- Geophysi-cal Research Abstracts, 9, 02521, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/ EGU2007-A-02521, European Geosciences Union 2007, 2 pp. Available from: https://meetings.copernicus.org/www.cosis.net/abstracts/EG U2007/02521 /EG U2007-J-02521.pdf

- Cucchi R, Piano C., Fanucci F., Pugliese N., Tunis G. & Zini L., 2013: Brevi note illustrative della carta geologica del Carso Classico italiano. Carta geologica del Carso Classico.- Progetto GEO-CGT Cartografia Geologica di sintesi in scala 1:10.000, Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna, Servizio geologico, 43 pp., 1 carta.

- Flego S. & Rupel L. (eds.), 2012: Ludwig Karl Moser (1845-1918) med Dudajem in Trstom / Ludwig Karl Moser (1845-1918) tra Vienna e Trieste

- Atti della giornata internazionale di studi, 21 novembre 2008, Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Trieste, 322 pp.

- Forti R & Forti Fu., 1985: Il condizionamento di una faglia nella genesi dell’Abisso sopra Chiusa (116 VG), Carso Triestino.- Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 24, p. 73-78.

- Jurkovšek B., Biolchi S., Furlani S., Kolar-Jurkovšek T., Zini L., Jež J., Tunis G.,Bavec M. & Cucchi F., 2016: Geology of the Classical Karst Region (SW Slovenia – NE Italy).- Map 1:50.000. Journal of Maps, 12 pp. [online]. Available from: http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1215941

- Jurkovšek B., Toman M., Ogorelec B., Sribar L., Drobne K., Poljak M. & Sribar L., 1996: Formacijska geološka karta južnega dela Tršasko-Komenske planote.Kredne in paleogenske karbonatne kamnine, 1:50.000.- Institut geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana, 143 pp.

- Korais D., 2015: Misurazioni di gravità e relativa analisi dati della “Grotta Impossibile”.- Tesi di laurea triennale, Università degli Studi di Trieste, Corso di studi in Fisica, anno accademico 2014/2015, 40 pp.

- Korais D., Braitenberg c., Poretti G. & Pi-vetta t., 2016: Misurazioni di gravità e relativa analisi dati della “Grotta Impossibile” – Carso Triestino.- Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 46, p. 125-141.

- Marini D., 2010: Le grotte del Carso Triestino, dalla preistoria ai giorni nostri.-Editore Gruppo Speleologico Flondar, volume 1, 168 pp.

- Masoli M., Forti F., Privileggi M. & Pugliese n., 1979: Il “Liburnico” nel Carso Triestino.- Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 18, p. 19-50.

- Maucci W., 1953: Inghiottitoi fossili e paleoidrografia epigea del Solco di Aurisina (Carso Triestino).- Première Congrès In-ternationale de Spéléologie, Paris 1953, 2, p. 155-199.

- Merlak E., 2018: Nuove scoperte nella Grotta di Cattinara (l’Impossibile).- Progressione 64, 36, 1/2, p. 118.

- Morelli C., 1954: Indagini geofisiche per la ricerca del corso sotterraneo del Timavo (Parte 1a, Misure gravimetriche).- Pubblicazioni Osservatorio Geofisico di Trieste dell’Istituto Nazionale di Geofisica, n.s., 54, p. 1-5, Trieste.

- Prez C., 1928: L’abisso di Chiusa nel Carso triestino. Un’esplorazione speleologica della Associazione XXX Ottobre.- Ultime notizie, giovedì 12 aprile 1928, https://www.catastogrotte .it/emeroteca/ titolo/2569/LABISSO-DI-CHIUSA-NEL-CARSO-TRIESTINO

- Semeraro R., 1975: Osservazioni statistico-morfologiche sulle “cupole di corrosione” nelle cavità carsiche delle rocce carbonatiche terziarie del Carso Triestino.- Atti del 2° Convegno di Speleologia del Friuli-Venezia Giulia, Udine 1975, p. 111-122.

- Semeraro R., 1979: Studio geomeccanico delle frane in roccia per effetto di microsismi nelle cavità carsiche della cava della Soc. Italcementi S.p.A. sopra Chiusa (Trieste).- Atti del 1° Convegno sull’ecologia dei territori carsici, Sagra-do (GO), p. 3-159.