POLYPODIUM CAMBRICUM SSP. SERRULATUM SUL CARSO TRIESTINO

Pubblicato sul n. 41 di PROGRESSIONE – Anno 1999

PREMESSE

L’ordine delle Filicales conta attualmente, nelle cavità del Carso triestino, 13 specie. Tre di queste, di non sempre facile distinzione, appartengono al genere Polypodium: P. vulgare L, P. interjectum Shivas e P. cambricum L. ssp. serrulatum (Sch. ex Arcang.) Pie. Ser. Polypodium cambricum L. ssp. serrulatum (=P. australe Fée; = P. vulgare var. serratum Willd.; = P. vulgare subsp. ser-ratum [Willd.] Christ.) è, rispetto alle altre due, l’entità più rara nel territorio carsico e si distingue da esse, oltre che per alcuni particolari caratteri morfologici, soprattutto per la spiccata predilezione denotata per gli ambienti cavernicoli decisamente termofili. Colonizza infatti, nella zona “subliminare” (“zona delle Pteridofite”) delle cavità, siti alquanto superficiali, relativamente ben soleggiati e con accentuate escursioni sia termiche che di umidità.

CARATTERI MORFOLOGI

Polypodium cambricum ssp. serrulatum (ted.: Sudlicher Tupfelfarn; ingl.: Southern polypody; slov.: Juzna Sladka kore-ninica), noto con il nome italiano di Polipodio meridionale, è una Polypodiacea perenne erbacea (emicriptofita rosulata). Presenta fronda verde, marcatamente deltoide, con pinna apicale molto sviluppata e con margine crenato-seghet-tato. Notevole carattere distintivo è dato dalle pinne terminali che cessano all’improvviso e da quelle che le precedono, profondamente incise, spesso ramificato-flabellate all’apice. Le fronde possono raggiungere i 50 cm di lunghezza. Il rizoma, nella parte sotterranea strisciante ed in quella emergente sulla superficie del terreno, è ricoperto da squame lineari lanceolate, larghe 5-11 mm. I sori, di colore giallo-bruno, sono ellittici ed appaiono disposti in due file sulla pagina inferiore dei segmenti. Le spore maturano generalmente nella tarda stagione invernale e si liberano a primavera. A circa 50 ingrandimenti è possibile individuare, tra gli sporangi, dei filamenti sterili ben sviluppati che si interpongono fra gli elementi fertili, detti parafisi. La specie predilige suoli basici.

A differenza di Polypodium vulgare, tetraploide (2n = 148), e di P.interjectum, esaploide (2n = 222), P. cambricum presenta, alla generazione sporofita, il valore 2n = 74 (diploide).

Alcuni botanici (Hess e Landolt) hanno ravvisato una strettissima rassomiglian-za fra P. australe e P. virginianum del Nord-America. Altri invece (Shivas) identificano P. australe con P. serratum.

DISTRIBUZIONE ED ECOLOGIA

L’areale di Polypodium cambricum ssp. serrulatum è essenzialmente costituito dal Bacino del Mediterraneo e dalle Isole Canarie. Infatti, dal punto di vista corologico, esso rientra nel tipo eurimediterraneo, centrato sulle coste mediterranee ma che può tuttavia estendersi verso nord e verso est (“area della Vite”). In Italia la felce vegeta in tutta la Penisola, ad eccezione dell’Alto Adige, regione in cui non è stata a tuttora segnalata.

Nel Friuli-Venezia Giulia essa è presente soltanto nelle aree carsiche triestina ed isontina più precisamente sinora in 5 aree di base, secondo il Progetto Cartografico Europeo (1965) dando luogo a stazioni relittiche: non riesce a superare l’Isonzo, come è già stato messo in evidenza da Livio Poldini (1985). Nell’Abisso Bonetti (Grotta a Nord di Jamiano, Percancja jama o Grotta 208 Nord, 393/765 VG), singolare voragine profonda 49 m ed aprentesi nel Carso sopra il Lago di Doberdò alla quota di 182 m, l’entità che colonizza in maniera preponderante le pareti superficiali dell’orrida spaccatura esposte a sud ed in parte quelle rivolte ad ovest sembra raggiungere il limite settentrionale della sua distribuzione regionale. Manca praticamente in tutto il Friuli, regioni prealpina ed alpina comprese.

Da recenti indagini avviate a scopo speleobotanico sul Carso isontino, la felce è stata confermata per il monte San Michele ed ulteriormente accertata nel Pozzo IV di San Martino (Pozzo della Spelea o Spelonca sotto Baredi, 755 VG), nella Grotta a Due Piani (Grotta ad Est di S. Martino del Carso, 4253 VG) e nell’Antro di Casali Neri (Grotta dell’Orco, 450 VG). In tutti questi siti essa si presenta in pochi individui, quasi sempre concentrati in stazioni poste su imboccature relativamente ben soleggiate.

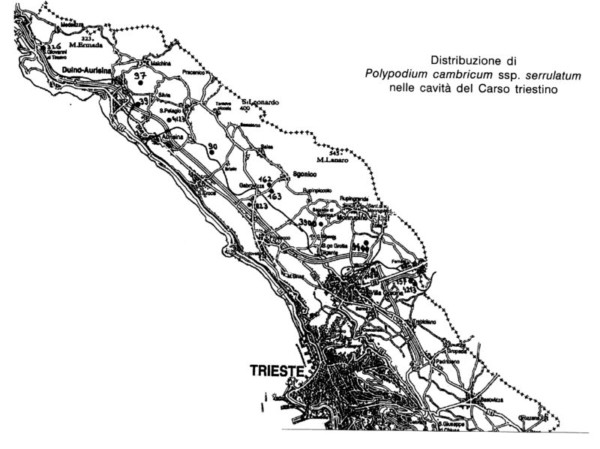

Sul Carso triestino Polypodium cam-bricum ssp. serrulatum è stato sinora individuato in 13 cavità, rappresentate nella sottostante

Tabella 1

| Tab. 1 Distribuzione di Polypodium cambricum ssp. Serrulatum sul Carso triestino. | ||||

| VG | Cavità | Quota (m) | Località prossima | Presenza |

| 0039 | Grotta delle Torri di Slivia | 114 | Slivia | * |

| 0090 | Grotta Noè | 200 | Aurisina-Bristie | ** |

| 0097 | Grotta dei Cacciatori | 105 | Slivia | * |

| 0157 | Abisso fra Fernetti e Orle | 326 | Fernetti | * |

| 0162 | Grotta Jablenza N. 2 | 253 | Sgonico | * |

| 0163 | Grotta Jablenza | 260 | Sgonico | ** |

| 0185 | Fovea Persefone | 307 | Opicina Campagna | * |

| 0226 | Pozzo dei Colombi di Duino | 051 | Duino | * |

| 0823 | Pozzo di Gabrovizza (Berlova Jama) | 224 | Gabrovizza | * |

| 3900 | Pozzo del Ghiro | 282 | Le Girandole (B. G. Gigante) | ** |

| 4123 | Baratro pr. Castelliere di Slivia | 128 | Slivia | * |

| 4213 | Grotta della Civetta | 321 | Fernetti | * |

| 4444 | Baratro presso Monrupino | 317 | Monrupino | * |

Presenza di Polypodium cambricum ssp. serrulatum:

*= scarsa, limitata a poche stazioni con rari esemplari;

** = buona, relativamente abbondante

Si distinguono tutte per l’evidente legame con le stazioni della penisola istriana (situate anche su substrato siliceo acido): ne rappresentano infatti la più lontana continuazione settentrionale (Poldini & Toselli, 1982). È stato infatti già confermato da questi studiosi come il territorio carsico possa accogliere varie specie a carattere sub-mediterraneo, incapaci però di valicare il limite definito dall’lsonzo. Gli stessi due botanici rilevano ancora che, mentre sul Carso triestino, la colonizzazione della felce avviene solo su substrato carbonatico, in Istria la sua natura è indifferente; osservano inoltre come la preferenza verso le rocce calcaree dipenda dal potere termoriflettente del calcare stesso.

Polypodium cambricum ssp. serrulatum fu considerato alla fine del 1800, sia dal Pospichal che dal Marchesetti; e più precisamente, quale Polypodium varietà vulgare dal Marchesetti e come P. vulga-re forma serrata Willd. dal Pospichal.

Quest’ultimo individuò tale entità in una dolina presso Visignano e a Villanova di Parenzo, nonché sul margine della Grotta “Gambossi” presso Buie e nella Grotta “Glavica”(1759 VG) presso Petrovia. Segnalava pure la rara forma triangularis sotto le “Ruinen Wachsenstein”, alla base del Monte Sissol (833 m).

Marchesetti, da parte sua, citava soltanto Polypodium vulgare (nelle forme comune e rotundatum) affermando di non avere mai osservato, nel distretto triestino, la varietà serrata, proprio quella a lacinie seghet-tato-crenate che si trovava a Villanova di Parenzo ed in altre località istriane.

Muzio de’ Tommasini, in un contributo del 1895 (con aggiunte e correzioni del Marchesetti) relativo alle specie che crescevano spontaneamente nell’Isola di Lussino, segnalava unicamente la presenza di Polypodium vulgare nelle fessure delle rupi di Versikova al monte San Giovanni e della Grotta di Velajama al Monte d’Ossero, ove fu rinvenuto dal “solerte” prof. Haracic’.

Ulteriori osservazioni su Polypodium serratum si riferiscono al 1911 e risalgono al botanico Lujo Adamovic. Questo studioso l’aveva infatti notato su una rupe ombrosa nella baia di Omblau presso Gravosa, associato ad Asplenium adiantum nigrum ed a Ceterach officinarum.

Da sopralluoghi ed indagini effettuate in questi ultimi due decenni a fine spele-ovegetazionale in cavità e, più specificatamente, in siti ipogei a carattere pterido-logico presenti sull’altipiano carsico triestino, Polypodium cambricum ssp. serrulatum è stato dunque individuato in 13 cavità. Esse si aprono tutte nel medio e basso distretto carsico nord-occidentale, in un tratto dell’altipiano lungo 21 km, compreso fra Fernetti e San Giovanni di Duino, ed a quote racchiuse fra i 51 m (Pozzo dei Colombi di Duino, 226 VG) ed i 326 m (Abisso fra Fernetti e Orle, 157 VG) sul livello del mare. Gli ambienti colonizzati sono quasi sempre rappresentati da margini rocciosi termofili di ampie voragini o anche di baratri e di cavità relativamente ben esposte alle radiazioni luminose e calorifiche.

Nella Grotta Noè (90 VG) ad esempio la felce figura copiosa nei primi metri dell’ampia voragine, in siti illuminati e rivolti ad est e a nord. Nella Grotta delle Torri di Slivia (39 VG) essa occupa pure stazioni rivolte a sud e situate ad una profondità compresa fra i 3 ed i 6 m. Nel Pozzo del Ghiro (3900 VG, presso “Le Girandole” di Borgo Grotta Gigante) l’entità è piuttosto abbondante ed è agevolmente osservabile, oltre che sul margine settentrionale, anche sulle roccette esteme alla cavità, a pochi metri dall’imboccatura.

Nella Grotta Jablenza (163 VG) la felce si è insediata, relativamente abbondante, sia sul margine che sull’alta parete meridionale dalla quale scende sino all’ingresso dell’apertura interna della cavità. Significativo è il fatto che la contemporanea presenza, lungo le scoscese balze a gradoni del versante, di Polypodium vulgare e di P. cambricum ssp. serrulatum, abbia determinato pure una cospicua popolazione dell’ibrido Polypodium font-queri Rothm. (2n = 111).

Polypodium australe x P. interjectum da inoltre origine all’ibrido P. Shivasiae Rothm., non presente peraltro sull’altipiano carsico ma citato ad esempio per il Gargano.

Sono state pure individuate forme ibride in altre cavità carsiche, presenti nella zona delle Risorgive del Timavo e nel territorio di Ceroglie dell’Ermada e di Malchina. Non presentando precisi caratteri distintivi e risultando di conseguenza di difficile determinazione, non sono state considerate nel presente contributo.

In Slovenia, immediatamente oltre il confine di Stato di 2.a categoria di Prebenico-Osp, la felce è relativamente abbondante e ben osservabile lungo il sentiero che sale all’Antro di Ospo (Osapka Jama, 68 VG); qui essa è accompagnata da un contingente floristico d’ambiente termofilo, costituito in gran parte da Pistacia te-rebinthus, Osyris alba, Quercus //ex, Teu-crium flavum, Oryzopsis milìacea, Campanula pyramidalis, Laurus nobilis, Phyllirea latifolia e Paliurus spina-christi. A breve distanza si sviluppa peraltro copiosa Corydalis ochroleuca, Papaveracea estremamente rara sul Carso triestino risultando sinora presente in un’unica stazione, individuata una quindicina di anni addietro, situata in una dolina poco ad est di Fernetti.

Nella cartina, pubblicata sulla pagina seguente, è riportata la distribuzione di Polypodium cambricum ssp. serrulatum nelle cavità dell’altipiano carsico triestino.

USI E PROPRIETÀ

Polypodium cambricum ssp. serrulatum, al pari degli altri Polipodi, contiene principi attivi, quali tannini, saponine, olio essenziale, mucillagini e zuccheri. Trova però attualmente scarse applicazioni in medicina: è ormai raramente usata in caso di tosse, raucedine, nelle malattie biliari e come blando lassativo.

CONCLUSIONI

Con l’indicazione delle 13 stazioni a carattere cavernicolo, colonizzate da Polypodium cambricum ssp. serrulatum, si è cercato di aggiungere un ulteriore tassello sia al quadro della distribuzione della specie sul Carso triestino sia, di riflesso, a quello più vasto delle Filicales nel medesimo territorio.

Con l’attuale variazione climatica che, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, mette in evidenza come il clima tenda verso caratteri più marino-mediterranei e meno continentali (maggior uniformità termica e minore piovosità), è probabile che altre cavità carsiche, in cui attualmente la felce non vi figura, ne vengano progressivamente colonizzate, comportando di conseguenza in esse caratteri topoe microclirnatici via via più termofili, adatte pertanto ad un suo ottirnale insediamento.

Elio Polli

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

– ADAMOVIC L,, 1911 Die Pflanzenvelt Dalmatiens. Leipzig Verlag von Dr. Werner Klinkhardt.

– BONA E., 1994 Felci ed altre Pteridofite del bacino sup. del fiume Oglio (Lombardia orientale). Presenza distribuzione iconografia. Edit t. e., 68 pp. + LVII Tav.

– LAUSI D,, 1964 Relitti mediterranei all’imboccatura di cavità ipogee carsiche Giorn. Bot. Ital., 71 (3-5), Firenze: 293-296.

– MARCHESETTI C,, 1896-97 Flora di Trieste e de’ suoi dintorni. Atti Mus. civ. Stor. nat. di Trieste, 10: 670.

– PIGNATTI S., 1982 Flora d’Italia 3 voll. Edagricole, Bologna.

– POLDINI L., TOSELLI E., 1979 Osservazioni ecoclimatiche e floristiche in alcune cavità carsiche Atti del IV Conv. di Spel. del FriuliVen. Giulia, Pordenone, nov. 1979: 229-242.

– POLDINI L,, 1990 Catalogo floristico del Friuli-Venezia Giulia e dei territori adiacenti Studia Geobotanica, 1 (2), 1st. ed Orto Bot. Univ. di Trieste: 313-474.

– POLDINI L,, TOSELLI E., 1981 Note preliminari allo studio del complesso Polypodium vulgare L. nell’area carsica Atti lo Conv. sull’Ecologia dei Territori Carsici. Sagrado d’lsonzo, aprile 1979. Tip. La grafica, Gradisca d’lsonzo (Gorizia), 1981 : 239-245.

– POLDINI L,, TOSELLI E., 1982 La distribuzione dell’aggregato Polypodium vulgare L. S. I. nel Friuli-Venezia Giulia alla luce di uno studio ecoclimatico Estr. da: “Lavori della Società It. di Biogeografia” N.S. 7 (1978). Tipo Lito Valbonesi Forlì 1982: 771-794.

– POLDINI L., 1984 Flora e vegetazione del Carso goriziano In: A.A. V.V.: Il Carso isontino. Ed. Lint, Trieste: 69-91.

– POLDINI L,, 1985 Flora e vegetazione del Carso isontino e triestino ed. Lint, Trieste: 1-313.

– POLDINI L., GIOITTI G., MARTINI F., BUDIN S., 1984 Introduzione alla flora e alla vegetazione del Carso ed. Lint, Trieste 1984: 1-304.

– POLDINI L,, 1991 Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario floristico regionale Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 900.

– POLLI E., 1991 Specie termofile all’imboccatura della Grotta No& 90 VG (Carso triestino) Atti e Mem. Comm. Grotte “E. Boegan”, Trieste, 30: 87-96.

– POLLI E., 1994 Indice delle piante citate In: Indici 1981-1991 (n. 21-30) a cura di Pino Guidi. S.A.G. Suppl. N. 22 di Atti e Mem.Comm. Grotte “E: Boegan”: 67-78.

– POLLI E., 1996 Aspetti vegetazionali del pozzo d’ingresso. In: La Grotta delle Torri di Slivia sul Carso triestino Fed. Spel. Triest., Spring Ediz., Trieste 1996: 21 -30.

– POLLI E., 1997 Distribuzione delle Filicales nelle cavità del Carso triestino. Atti e Mem. Comm. Gr. “E. Boegan”, Vol. 34 (1 996), Trieste 1997: 101-117.

– POLLI S., 1980 L’attuale variazione climatica nella Regione Friuli-Venezia Giulia Atti Acc. Sc., Lett. e Arti, Udine, 73: 123-131. POSPICHAL E., 1897 -Flora des Oesterreichischen Kustenlandes. (l), Leipzig u. Wien, Franz Deuticke: 7