BRASILE 90

Publicato sul n. 24 di PROGRESSIONE – Anno 1990

Nel mese d’agosto 1990 si è svolta in Brasile una campagna di esplorazioni ipogee, acui hanno partecipato tre gruppi speleologici italiani: il Gruppo Grotte Sacile, il Gruppo Speleologico Piemontese e la Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste. L’attività di quest’ultima si è sviluppata nello Stato del Mato Grosso del Sud, più precisamente nella “Serra da Bodoquena”, un altipiano carsico con un’altezza media di 650 metri s.l.m. al limite della “Foresta Umida” che si estende verso il confine con la Bolivia. La zona non risultava conosciuta dal punto di vista speleologico per cui la nostra è stata una vera esplorazione in un’area ancora “vergine”. li fenomeno carsico che caratterizza questa zona è del tipo a “coni” ovvero una serie di colline che contengono ognuna un “relitto” d’antica cavità; probabilmente un unico sistema interessato da un corso d’acqua sotterraneo che generò centinaia di migliaia di anni fa le gallerie che noi abbiamo esplorato. Successivi movimenti tettonici disgregarono il blocco centrale dell’altipiano generando così le attuali colline. Per questo motivo la maggior parte delle cavità da noi esplorate presentavano un andamento sub orizzontale caratterizzato da grandi gallerie occluse alle estremità da detriti, concrezioni o frane.

L’esplorazione era resa difficoltosa dalla vegetazione lussureggiante che cresceva lungo i versanti delle colline, inoltre bisognava utilizzare solamente le poche ore di luce “concesse” dalla zona equatoriale per effettuare le ricerche esterne: questo a causa dell’improvviso popolarsi in queste zone di specie di animali a noi ostili dopo il tramonto. Infatti giaguari, serpenti, ragni e scorpioni si muovono prevalentemente con l’oscurità in cerca di eventuali prede. La campagna esplorativa ha così portato alla scoperta di sei nuove cavità più una serie di fenomeni ipogei d’entità minore. Questo per uno sviluppo totale di circa 1,5 Km. Solamente una cavità presentava un’attività idrica caratterizzata dallo scorrimento di un torrente sotterraneo in fratture orizzontali alte in media 40 centimetri, per poi finire in un sifone impraticabile a causa delle sue ridotte dimensioni. Al contrario le altre cavità presentavano fenomeni carsici di natura “fossile” ovvero non interessati attualmente da attività idrica permanente o stagionale. Comunque le ampie gallerie testimoniano l’esistenza passata di un enorme corso d’acqua sotterraneo che generò il sistema.

Le ricerche si sono protratte per una decina di giorni, poi, esaurite le prospettive esplorative, i membri della spedizione si sono spostati nel Pantanal e in Amazzonia per condurre altre ricerche di tipo faunistico ed idrologico.

Partecipanti:

Paolo Pezzolato – CGEB TS

Guido Sollazzi CEEB TS

Spartaco Savio – CGEB TS

Giovanni Badino – GSP TO

Da segnalare l’attività degli altri partecipanti alla spedizione che si è svolta in “Betari”, una zona carsica a circa 300 Km Ovest dalla città di San Paolo. Qui è stato effettuato il rilievo topografico della cavità più fonda del Brasile (-250 m) oltre alla ricerca di altri sistemi carsici d’entità minore.

Partecipanti:

Giorgio Bessega – GGS PN

lacopo Meghini – GGS PN

Luca Imperio – GGS PN

Flavio Tesi – GS P TO

Sono state effettuate riprese cinematografiche e un dettagliato reportage fotografico con lo scopo di raccogliere del materiale illustrativo atto a sviluppare una serie di proiezioni per illustrare al pubblico l’attività svolta.

A conclusione del nostro soggiorno in Brasile è stato sviluppato un corso di tecniche di soccorso speleologico atto a introdurre le tecniche più avanzate utilizzate in Europa negli ambienti locali per prevenire e risolvere eventuali interventi di soccorso in Brasile, Argentina e per il futuro in tutto il Sudamerica.

Paolo Pezzolato

Sviluppi esplorativi nella Serra di Bodoquena sita nello Stato del Mato Grosso del Sud

Partecipanti:

Pezzolato Paolo – CGEB TS

Sollazzi Guido – CGEB TS

Savio Spartaco – CGEB TS

Badino Giovanni – GSP TO

Periodo campagna esplorativa: agosto 1990.

Resoconto:

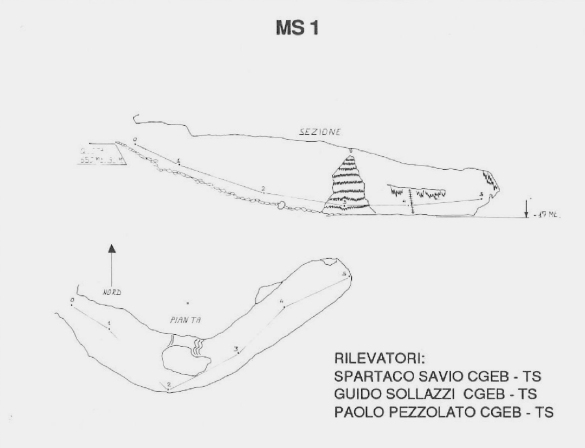

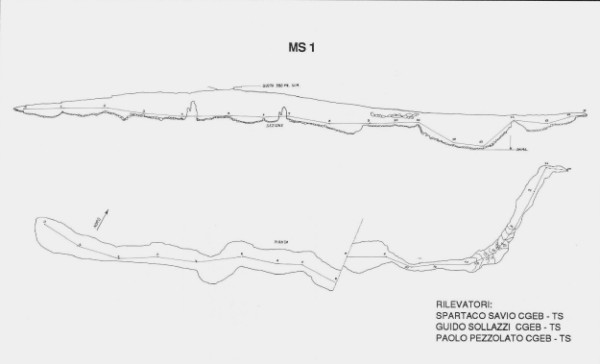

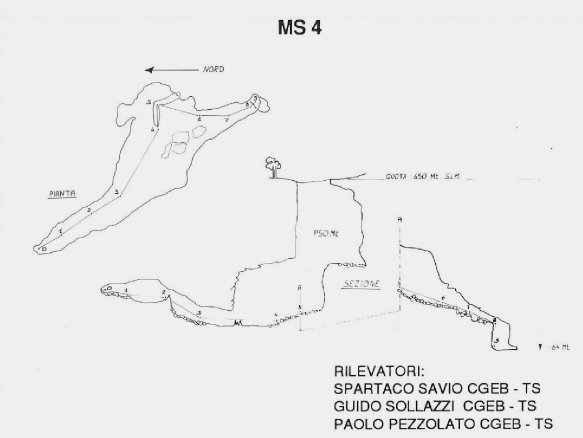

L’altipiano conosciuto come Serra di Bodoquena, si mantiene a una quota media di 600-650 m s.l.m., si estende per circa 200 Km2 al confine con la foresta pluviale che si sviluppa ad una quota di 200-250 m s.l.m. I calcari che caratterizzano l’altipiano sono antichissimi (età stimata 1.000.000.000 d’anni); ci siamo trovati ad esplorare una zona interessata da fenomeni da carsismo a “coni” ovvero una serie di rilievi collinosi che si argano lungo il profilo pianeggiante circostante. In pratica ogni collina conteneva un “relitto” che in passato faceva parte, probabilmente, di un unico complesso sotterraneo. Grazie alla collaborazione dei locali, siamo giunti alla scoperta di sei cavità siglate in ordine progressivo MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6.

Le prime cinque erano caratterizzate da un unico tronco di galleria occlusa alle estremità da detriti o colate calcitiche. L’accesso era costituito quasi sempre da un pozzo generato dal crollo della volta di una sezione di galleria. I’MS6 invece era un corso attivo relativamente giovane con: ambienti molto bassi dove bisognava strisciare nell’acqua; passaggi semi sifonanti e una strettoia allagata alla fine. All’esterno la flora era presente sotto forma di foresta “secca”, ovvero terreno asciutto; alberi d’alto fusto e sottobosco parecchio intricato e spinoso. L’acqua in zona era reperibile solamente utilizzando i pozzi artesiani scavati dai contadini locali. Nonostante una natura rigogliosa, gli effetti dei disboscamenti si facevano subito notare. La foresta sta scomparendo verso zone remote, non utilizzabili né come pascolo né come terreno di coltura. Di ciò ne ha risentito anche la fauna. Non abbiamo riscontrato all’interno delle cavità particolari problemi tecnici mentre all’esterno sia l’individuazione delle cavità e sia l’avvicinamento erano resi difficili alquanto dalla fitta vegetazione.

Prospettive:

La Serra di Bodoquena può offrire ancora parecchie cavità inesplorate. Comunque bisogna considerare che difficilmente si otterranno risultati eclatanti come sviluppo e profondità. Inoltre avvicinamenti e spostamenti lungo la Serra sono alquanto complicati a causa della carenza di piste o strade carrozzabili.

Paolo Pezzolato

Sulle orme del decano

Percorrendo le piste in terra battuta della “Sierra da Bodoquena”, conscio del fatto che non troveremo qui un “-1000”, mi gusto con uno spirito nuovo questa campagna esplorativa. Davanti a noi non c’è niente di tangibile o ponderabile, solo supposizioni e teorie da comprovare; la documentazione poi è alquanto succinta e le notizie sono scarse.

In nostro possesso un solo dato: la presenza di strati calcarei lungo il ciglio di questo altipiano che rapidamente scende per quasi 400 metri verso la zona “umida” del Mato Grosso al confine con la Bolivia. Una volta tanto possiamo gustare le soddisfazioni di chi esplorò nei secoli addietro una zona sconosciuta anche se il nostro compito è molto più semplice: non più il rischio di arricchire la mensa di qualche tribù sconosciuta, non più il timore d’incontrare ovunque un grosso felino affamato, ma solo la paura di non trovare nemmeno una grotta! Una ricerca tranquilla direi, condotta in una zona impoverita dai continui incendi, senza un filo d’acqua in superficie, abitata da gente ai margini della società. La similitudine con la “nostra Istria” lentamente si fa strada nei miei pensieri. All’inizio del secolo Boegan con altri soci della CGEB d’allora, su traballanti camion del Regio Esercito, in camicia nera, armati di corde e scale perlustrarono palmo a palmo l’altipiano istriano. Studiando, esplorando, interrogando le genti locali tracciarono sulla carta la natura ipogea, reale o supposta, di quelle terre aride ma ricche di fascino. Inseguirono l’acqua nei suoi remoti rifugi, vissero realmente l’avventura in luoghi relativamente vicini alle proprie case.Con il progresso le distanze perdono di significato, non sono più un insormontabile problema ma a volte solo un piacevole diversivo.

La Selva da Bodoquena si estende su di una superficie non più grande del nostro Friuli, ma in questo caso si trattava indubbiamente di un’area molto estesa tenendo conto dei nostri scarsi mezzi a disposizione per percorrere le strade locali. Per questo non riuscimmo a percorrere più di un quinto individuando però una zona carsica d’interesse speleologico scoprendo e rilevando 6 cavità, tra l’altro già conosciute dai locali da diversi anni. Grazie a questa serie di situazioni noi, uomini del ventesimo secolo, ci trovammo sotto certi aspetti, nelle stesse condizioni di chi diede il nome alla nostra Società, proiettati un secolo addietro nello spirito e nella ricerca di ciò che solamente potevamo supporre.

All’infuori dei risultati (non certo eclatanti dirà qualcuno), l’atmosfera creatasi in questo contesto esplorativo mi ha fatto più volte rivivere le emozioni, da me supposte, che coinvolsero i nostri “antenati” d’esplorazione. In questi casi è essenziale la collaborazione con i “locali” soprattutto per non perdere tempo in ricerche infruttuose avventurandosi inutilmente in zone impervie. Le indicazioni forniteci dai saltuari collaboratori andavano comunque vagliate soprattutto per quanto concerneva la profondità dei pozzi, comunque risultarono utili se non addirittura preziose. Girando per l’altopiano iniziamo a conoscere i suoi abitanti alloggiati in capanne o magari in baracche, dediti al taglio del legno e alla coltivazione della canna da zucchero.

La maggior parte di essi nutriva simpatia nei nostri confronti e alcuni si offrirono spontaneamente per condurci agli ingressi delle cavità. Mentre avanzavamo nella vegetazione, spesso eravamo seguiti da alcuni bambini incuriositi soprarttutto dalle nostre variopinte attrezzature, senza chiederci nulla, né danaro né regali, dimostrando una spontaneità d’animo meravigliosa. Quando gli prestavamo attenzione si sentivano felici, quasi realizzati, specialmente quando ci indicavano una pianta o un insetto a loro comune, ma a noi sicuramente no. Forse per pochi istanti anche noi ci siamo immedesimati in quelle persone assimilando i loro ritmi ed il loro rapporto con la natura. L’unica differenza stava nell’occupazione diurna: loro a lavorare nei campi, noi invece a girare, in ciò che rimane di quell’oceano verde chiamato un tempo foresta, nella ricerca della solita grotta quotidiana.

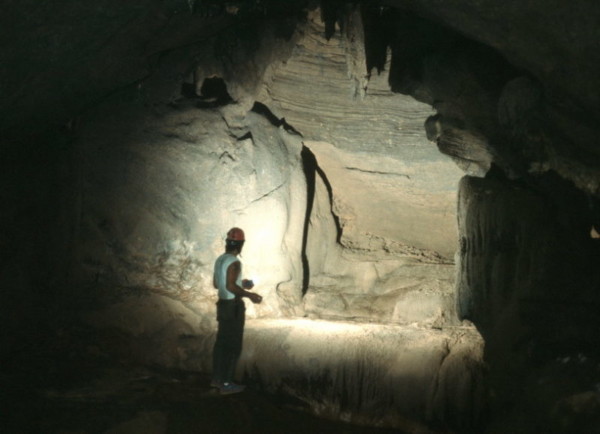

Caldo, insetti un po’ ovunque, rumori e colori che, come in un vorticoso caleidoscopio, si paravano davanti a noi; ascoltando uno strano ritmo, nello strano incedere di questa dimensione così abulica che quasi stordisce mentre si cammina ben attenti a posare mani e piedi per non toccare ciò che potrebbe essere a noi mortale, l’atmosfera assume così tratti pesanti mentre altre volte scorre leggera e spontanea grazie a unafolatadi brezza che rasserena gli animi intenti a non commettere il pur minimo errore. Giunti all’imbocco della grotta non restava che ripetere i soliti gesti per poi calarsi nel buio lasciando finalmente caldo e zanzare fuori dalla nostra portata. Abbiamo così percorso queste gallerie immense che sapevamo già occluse, orfane di un fiume meraviglioso che noi forse ci illudemmo di trovare.

Finita l’esplorazione quotidiana non rimaneva altro che fotografare e documentare con il rilievo il lavoro di quella giornata. E così fu per parecchi giorni ritornando al tramonto al campo base per accendere il fuoco e preparare la cena. Solo allora riuscivamo a rilassarci, fumando l’ennesima sigaretta attendendo la luna e la Croce del Sud per poi finalmente andare a dormire con l’animo leggero forse grazie anche alla “chacasa” bevuta. Passarono così una decina di giorni durante i quali dammo un senso alla nostra ricerca, individuando i fenomeni carsici più appariscenti, analizzando un po l’idrologia e la struttura tettonica dell’altopiano. Polvere, sole e tanto caldo ci accampagnarono mentre andavamo a bere una birra sotto la tettoia di una baracca adibita a ristoro e rudimentale sala da bigliardo; comunque contenti di trovarsi in quei posti,esauriti gli interessi esplorativi iniziammo a spostarci verso Corumbà ed il Pantanal; palude sconfinata verso i confini con la povera Bolivia. Scendemmo così lungo i bordi dell’altopiano lungo un solco fluviale quasi a concludere un viaggio per iniziarne un altro che dopo pochi giorni ci condurrà a Nord in quell’universo liquido chiamato Amazzonia.

Partecipanti alla spedizione speleologica nella Sierra da Bodoquena:

Pezzolato Paolo – CGEB TS

Sollazzi Guido – CGEB TS

Savio Spartaco – CGEB TS

Badino Giovanni – GSP TO

Paolo Pezzolato

Diario di una spedizione

1/8/90

Accompagnato da Lazzaro, partii da Venezia per Londra da dove, attendendo 14 ore, presi un altro volo con destinazione Rio de Janeiro.

2/8/90

Giunto alla mattina a Rio, presi subito una coincidenza per San Paolo. Qui mi misi alla ricerca degli altri membri della spedizione, partiti con una settimana d’anticipo. Finalmente, dopo un paio d’ore d’attesa, incontrai Guido e Spartaco. Ora, nella loro stanza d’albergo potevo finalmente dormire un po’, ma non per molto. Alle 22.00 avevamo appuntamento con Giovanni, Armando, Andrea e Silvia nella “Rodoviaria” di Tietè (la principale stazione d’autocorriere di San Paolo). Da qui avremmo viaggiato tutta la notte per raggiungere Campo Grande, la capitale del “Mato Grosso do Sul”. L’avventura può così cominciare, sono felice di essermi aggregato in extremis a questa comitiva di “speleo lazzaroni”, peccato solamente che i giorni a nostra disposizione siano pochi dinnanzi alla vastità di questa nazione. Inoltre l’appoggio logistico non si è affatto concretizzato. Di conseguenza i miei compagni di spedizione si sono trovati senza una cartografia decente e un obiettivo esplorativo ben definito. Con queste allegre prospettive giungemmo alla salo monica conclusione che ai torinesi bisognava solamente lasciar produrre automobili o gianduiotti, se poi erano profughi savonesi…

Spartaco e Guido riuscirono a recuperare alcune carte topografiche, poi assieme al “Gigio” e Luca stabilirono una strategia esplorativa in maniera razionale: i triestini e Giovanni avrebbero esplorato un altipiano nel Mato Grosso, più precisamente la “Serra da Bodoquena” mentre i sacilesi sarebbero andati in “Betarì”, zona carsica nello Stato di San Paolo, in ambo i casi assieme ad alcuni speleologi locali. Gli scopi del I° gruppo erano esplorativi con tutte le incognite del caso mentre il II° gruppo avrebbe operato in una zona già nota dove tra l’altro avrebbero dovuto topografare la cavità più profonda attualmente in Brasile (-250 metri!); inoltre tutti avrebbero cercato di collaborare con il proprio materiale fotografico alla creazione di una proiezione da presentare in Italia al nostro rientro. Ho dormito durante tutto il viaggio recuperando parte del sonno arretrato. Da queste parti inizia ad albeggiare verso le 5, abbiamo percorso un immenso altipiano solcato in mezzana dal fiume Paranà. Il cielo delle “Pampas” argentine avanza verso di noi solcato da nuvole striate tinte dai colori dell’aurora. Non fa affatto caldo, ciò è un fatto inusuale per queste regioni del Brasile causato dai venti patagonici che hanno spinto fino a queste latitudini il loro alito gelido. Ricomincio a fumare, troppo anche, per le mie abitudini. Verso le 11.00 a causa di parecchie soste giungemmo a Campo Grande. Per prima cosa andammo a noleggiare un “Combi”, poi comperammo tutto il necessario per 15 giorni di campagna esplorativa, includendo negli acquisti tre taniche per l’acqua, tre “machete” ed altre minuterie. Il costo del noleggio del furgone era abbastanza caro, un po’ più che in Messico, inoltre eravamo penalizzati dal rendimento alquanto scarso del suo propulsore alimentato ad alcool. Comunque anche questa volta il pullmino Volkswagen risulterà indistruttibile nonostante gli sforzi a dir poco allucinanti a cui andò sottoposto. Le strade asfaltate sono alquanto malridotte, senza contare le innumerevoli “topas” o barriere analoghe messe lungo il percorso e nei centri abitati per costringere a ridurre la velocità del veicolo, poi iniziano gli sterrati ancora più allucinanti ma, grazie a non so quale santo, durante tutto il viaggio non abbiamo mai bucato. Dopo aver percorso 250 Km, giungemmo a Bonito dove pernottammo in tenda sulla riva di un fiume senza esser disturbati.

4/8/90

Ci svegliamo che si è giàfatto giorno da un bel pezzo, indolenziti dal viaggio e dalle posizioni, alquanto &confortevoli, assunte nel furgone stracarico. Verso mezzogiorno contattiamo uno speleo locale per ottenere delle informazioni riguardanti una grotta turistica sita nei pressi del villaggio. Già alla mattina fa caldo, ma per fortuna oggi c’è un po’ di vento. Acquistiamo una camera d’aria di camion per utilizzarla in seguito come canotto. Al pomeriggio andiamo a vedere una serie di cascate, avvolte in una vegetazione lussureggiante tipicamente tropicale. Seguiamo con difficoltà l’unica traccia esistente, nella vegetazione intricata Silvia pensa bene a calpestare un nido di vespe; Guido ne farà le spese come pure Giovanni che nonostante stesse costeggiando il lato opposto sarà aggredito dallo sciame inferocito ricevendo comunque un giusto castigo. Nonostante tali inconvenienti vengono effettuate delle videoriprese, poi all’imbrunire facciamo ritorno a Bonito; pochi acquisti per proseguire verso un altro rio dove ci accamperemo, vicino ad un ponte. Prepariamo la cena riscaldati da un discreto falò, a tratti piove, dietro un albero scopriamo un grosso ragno, forse una tarantola, che verrà impietosamente fotografato in tutte le posizioni. Piove durante tutta la notte, ma il fatto non ci disturba gran che.

5/8/90

Continua a piovere, qualche zanzara s’azzarda ad avvicinarsi; sembra di essere ai tempi di Boegan in Istria; ampi orizzonti davanti a noi, tutto da scoprire chiedendo di volta in volta informazioni ai villici locali. Peccato però che qui non ci siano gli stessi aspetti morfologici: i potenziali carsificabili sono scarsi, mentre i nuclei di calcare interessati dal carsismo si presentano sotto forma di colline che si ergono al massimo 100 metri dal livello medio dell’altipiano, sparse un po’ ovunque in un’area estesa come il nostro Friuli, tenendo conto anche delle propaggini più remote della zona. In questo contesto bisogna considerare che i tratti pianeggianti hanno subito la “chaimada” ovvero l’incendio della foresta per poi utilizzare il terreno così sgombro come cultura e in seguito, con l’esaurirsi della fertilità del medesimo, come pascolo per bovini. Le colline carsificate non interessano a nessuno, noi esclusi ovvio, per cui la vegetazione originaria ne fa da padrona e con essa tutti gli scomodi “inquilini” scacciati dall’uomo dal “loro” habitat naturale. Fortunatamente non abbiamo mai incontrato giaguari e tanto meno serpenti, ma a detta dei locali bastava attendere il calar delle tenebre e le sorprese non sarebbero certamente mancate. Oggi il programma è abbastanza nutrito: si inizia con un’ora di marcia in “savana” prima e poi in foresta umida e ricca d’insetti. Arriviamo casi all’entrata di un pozzo di 70 metri dall’ampia imboccatura divisa in due parti da una serie di massi incastrati. Sotto, la quasi totalità degli ambienti è occupata da un lago immenso profondo più di 20 metri.

La morfologia ricorda il nostro Carso, ovunque concrezioni, colate di calcite e qualche pipistrello. Effettuiamo delle videoriprese assieme a parecchie fotografie, variamo la vacillante camera d’aria ed io inizio il viaggio inaugurale in maniera alquanto stoica, sperando in cuor mio di non incontrare un serpente sul pelo dell’acqua. Mi muovo su acque buie ed a me ignote, davanti a me un mondo meraviglioso ricco di geometria che mutano in continuazione dandomi l’impressione di interpretare un film tratto dai racconti di Giulio Verne. Sensazioni bellissime miste ad angoscia, curiosità e timore. Approdo alla fine del lago su una spiaggia di bianca calcite intervallata da enormi “gourges”. In alto c’è una finestra ma non ho i mezzi necessari per raggiungerla. Ritornando indietro noto dal lato opposto del lago un’altra finestra, ancora più grande; peccato non poter disporre di altre corde per continuare una promettente esplorazione. Svolto il nostro compito risaliamo per andare a visitare la grotta turistica del “Lago Azul”, sembra quasi una copia in grande della nostra Grotta Azzurra con alla fine un meraviglioso lago dai riflessi blu cobalto. Anche qui effettuiamo un’ampia documentazione per ritornare in paese all’ora di cena. La sosta notturna non inizia certo bene, abbiamo parcheggiato il furgone sopra un formicaio, le formiche molestate ci aggrediscono dimostrandoci tutta la loro mordace combattività.

6/8/90

Riordiniamo il furgone, facciamo il pieno più altri 40 litri di alcool messi in una tanica a parte, effettuiamo gli ultimi acquisti, poi verso le 10.00 partiamo da Bonito per Bodoquena attraversando la parte mediana della “serra” meta finale delle nostre esplorazioni. Inizia così la nostra paziente ricerca interpellando gli abitanti che incontriamo lungo la strada. Su indicazione di alcuni mandriani entriamo nei possedimenti della “Fazienda Princesinha”, i proprietari ci accolgono ben volentieri come visitatori eccentrici più che speleologi. Ci sono in zona due inghiottitoi di modeste dimensioni, Spartaco li esplora ma senza esili positivi. Finalmente possiamo lavarci, ci viene in seguito offerta la cena. Alla fine ce ne andiamo satolli con altre preziose informazioni.

Ripartiamo dopo il tramonto lungo strade sterrate. All’improvviso ci troviamo davanti a un grande formichiere che fugge nella foresta inseguito invano da Guido e Spartaco armati di “machete” e macchina fotografica. Dopo altri 30 Km ci fermiamo nei pressi di un campo appena spento da un lungo incendio. Questa arida terra ospiterà il nostro campo base per i prossimi giorni. Grazie al fuoco appena passato non ci sono insetti e questo vantaggio non indifferente verrà apprezzato durante la nostra permanenza. Montiamo le tende, accendiamo il fuoco mentre s’avvicina qualche villico incuriosito dalla nostra presenza. Più tardi ci “spegneremo” pure noi bevendo la “Caipirigna” che Giovanni aveva preparato per tutti noi. Buona notte dunque osservando la Via Lattea e la Croce del Sud; più tardi sorgerà la luna piena ad illuminarci il volto in questa magica atmosfera, non rimaneva che chiudere gli occhi per aprire il libro dei sogni.

7/8/90

Alle 6.00 sono già sveglio, preparo così la colazione per la collettività, il rito poi si ripeterà nei giorni successivi. Riusciamo in mattinata a trovare delle “guide” locali che ci sappiano indicare le cavità conosciute nella zona. Sono persone semplici e affabili, ben disposte nei nostri confronti. Per 5 giorni infatti ci condurranno in luoghi che sicuramente da soli non avremmo mai trovato, percorrendo parecchi chilometri e perdendo preziose giornate di lavoro felici di collaborare senza chiederci il minimo compenso (che comunque alla fine noi daremo), gente semplice ed onesta, veramente meravigliosa. La località dove ci siamo accampati si chiama “Assientamento Guaicuro”. Non abbiamo mai riscontrato problemi con i locali a parte il padrone del campo dove ci siamo accampati: convinto che noi eravamo dei cercatori di minerali un giorno cercò di farci sloggiare tentando di incendiare la vegetazione residua, fortunatamente senza riuscire nell’intento. Strano ma vero, comunque paese che vai usanze che trovi e penso, che a volte, ciò è il minimo che può accadere in Sud America.

Mi soffermo ora per descrivere a sommi capi la zona dove abbiamo operato: il carsismo si è sviluppato in un periodo molto remoto (un miliardo d’anni fa o poco meno!): ciò lo confermeranno i campioni da noi raccolti quindi siamo ai primordi. Tutte le cavità da noi esplorate, ad eccezzione di una soltanto, sono gallerie fossili ostruite alle estremità da concrezioni o detriti.

Normalmente si accede tramite pozzi generati dal crollo della volta di dette gallerie. La zona di ricerca è dislocata su di un altopiano che si eleva in media per 600/650 metri dal livello del mare per divallare verso Ovest nella “Terra de Funai” perdendo quota lungo ripidi costoni dove affiorano a tratti le rocce dall’ “oceano” di foresta arrivando così a una quota di 200/250 metri. Sparpagliate lungo l’altopiano si ergono delle colline per 100/120 metri al massimo raggiungendo così quote oscillanti tra i 700/750 metri sul livello del mare. Il carsismo da noi rilevato si sviluppa solamente nei sovraccitati rilievi. Tutte le cavità dopo una certa quota (stimata 50/60 metri) diventano inaccessibili a causa dei massicci accumuli di detriti o di concrezioni. Sotto la quota “critica” di 600 metri s.l.m. tutto è occluso dall’argilla rossa. L’acqua agisce in profondità comumque creando pozzi e mulinelli pluviali in detta argilla. Osservando le basi dell’altopiano non si notano risorgive o infiltrazioni superficiali d’acqua, ciò è dovuto a due motivi così da me ipotizzati:

1) deflusso dell’acqua a livello di falda e lenta dispersione;

2) la fitta vegetazione della foresta che impedisce una approfondita verifica senza l’utilizzo dell’elicottero. Inoltre va tenuto conto che noi eravamo in un periodo secco con scarse precipitazioni.

Proseguendo il viaggio verso Moraria do Sul, l’altopiano raggiungeva i 700 metri di quota, le colline si livellavano rispetto il profilo precedente ed il calcare fungeva da supporto ad uno strato di quarzite (granitoidi) prima e poi alle arenarie. Proseguendo dopo Moraria do Sul, l’altopiano si abbassava repentinamente per incontrare una valle fluviale che fungeva da confine morfologico. Scendendola si notavano sulla destra orografica atte pareti di calcare che raggiungevano anche 200 metri d’altezza quasi libere dalla vegetazione con un’interessante finestra in parete a circa 50 metri d’altezza, unico neo: fungeva da colonia a un gruppo di rapaci, probabilmente avvoltoi; sotto a chi tocca e buona fortuna agli audaci. Bisognava tener conto che la nostra cartografia era alquanto antiquata, mancante di strade e punti di riferimento, essendo datata 1970!

Ritornando alle nostre ricerche, iniziammo accompagnati da un anziano del posto; nei pressi della strada, dopo circa 10 minuti di cammino, trovammo una grande galleria all’inizio inclinata su detriti di frana, poi orizzontale per finire, dopo 80 metri, occlusa da una colata calcitica ad una profondità di 20 metri. Notammo anche tracce di recenti insediamenti umani, tra i quali pure una rudimentale scala messa in loco per accedere ad una ceng ia superiore riccamente concrezionata.

Questa prima cavità fu siglata MS1, classico esempio di paleo corso sulle cui pareti notammo un fitto reticolo d’inclusioni di selce. Ritornati sulla strada risalimmo dalla parte opposta lungo una china detritica con parecchia vegetazione; dopo 5 minuti giungemmo all’imboccatura di quella che avremmo siglato successivamente MS2, una cavernetta lunga 15 metri, concrezionata, con diverse vasche di pisoliti. Anche essa risultava occlusa dalla calcite. Iniziando così a muoversi su questo altopiano si notava che in superficie c’era quasi ovunque uno strato di concrezione (come da noi in Carso lungo la strada che porta all’Abisso dei Cristalli nei pressi di (Gabrovizza), segno questo di una forte attività erosiva in passato.

Proseguimmo nel pomeriggio le ricerche, risalendo un’altra collina con un caldo soffocante. Dopo mezz’ora di marcia nel folto della foresta giungemmo all’entrata dell’MS3. Pozzo d’accesso di 15 metri generato dal crollo della volta della caverna, all’interno una grande galleria intervallata da salti arrampicabili, occlusa alle due estremità da detriti. Questo per 350 metri di sviluppo e 50 di profondità. Anche qui si notava la morfologia classica del paleocorso e molti camini che facevano intuire il motivo della presenza di una debole corrente d’aria. All’interno Spartaco trovò uno scorpione troglobio (completamente bianco) e un nido di formiche ora disabitato ma con ancora impressa sulla sabbia la traccia della pista creata dal movimento di questi animali. Proseguendo ancora verso la collina successiva, dopo un’altra mezz’ora di marcia, il nostro gruppo arrivò sulla sua sommità ad una quota di 670 metri s.l.m. Su indicazione di un altro locale, trovammo un pozzo di 35 metri, sceso il quale si entrava in un sistema formato da quattro rami, il più profondo dei quali, dopo un altro pozzo di 5 metri, portava in un’altra galleria che chiudeva a 50 metri di profondità. Osservando le pareti del pozzo si notava che la “potenza” degli strati si aggirava sui 25/30 centimetri e la loro inclinazione risultava di circa 20°. La cavità veniva catastata come MS4. Questa, dal punto di vista esplorativo, sarà la giornata più profiqua. Da notare che i locali utilizzano, nelle cavità a loro accessibili, delle striscie di camera d’aria come rudimentali torce. Per scendere i pozzi solitamente fissano un palo, poi con una corda calano l’esploratore di turno che in seguito per risalire utilizzerà il palo assicurato dai compagni rimasti all’esterno. Buon per loro comunque che i pozzi non superano mediamente i 15 metri di profondità e gli alberi in zona sono sufficientemente alti!

8/8/90

All’alba mi sveglio per iniziare un’altra volta il rito dell’ “acqua bollita”, lentamente si svegliano anche gli altri. Dopo due esperienze riguardanti la speleologia del Centro-Sud America sono giunto alla triste conclusione che forse è meglio organizzare le spedizioni da soli, riducendo al

massimo i contatti con gli speleo locali, essendo i medesimi, per la quasi totalità, o imbranati o rompicoglioni. Meglio dunque applicare la regola “chi fa da sé fa per tre” che solitamente qualche frutto lo porta sempre. Inoltre c’è sempre uno strano rapporto di velata superiorità tra lo speleologo “locale” nei confronti dei villici e ciò a noialtri non andava certo giù. Questo atteggiamento è dovuto probabilmente al fatto che in questi paesi pieni di miseria chi va in grotta è dl una certa estrazione sociale superiore alla madia e questo può provocare un senso di superiorità tipico tra l’altro della classi più abbienti nei confronti di chi è più povero. Sembra strano ma b si può già riscontrare in chi si fa lucidare le calzature dal lustrascarpe: due uomini su due piani differenti dove in basso troveremo chi lavora con le mani sporche ed in alto chi possiede il danaro che comunque servirà a pagare l’opera compiuta, ma il gesto verrà dall’atto quasi come una elemosina. In Europa, in Italia e specialmente a Trieste, quel bel gioco che é la speleologia viene praticato un po’ da tutti senza guardare il “740”, siamo comunque fortunati nel poter impiegare il nostro tempo libero in questa meravigliosa attività invece di lottare per la quotidiana sopravvivenza.

Ore 9.00, finalmente ricomincia l’avventura. Con le nostre due guide percorriamo circa 5 Km di sterrato per arrivare al “punto 14”, un gruppo di baracche dove i locali estraggono dalla canna da zucchero un ottimo sciroppo che si può bere. Poi, dopo averlo fatto bollire per 6/8 ore, si ottiene un liquido densissimo che viene raffreddato in stampi per ricavarne dei pani. Ne assaggiamo un po’ prima di proseguire per la meta odierna. Dopo quasi un’ora di cammino, sbagliando strada, in una zona piena di serpenti, che noi non vediamo per fortuna, arriviamo all’ingresso deli’MS5. Pozzo profondo 14 metri, poi galleria. Giovanni filma con il “video” in grotta. “L’armo” viene effettuato da Spartaco utilizzando un tronco messo di traverso nei senso longitudinale del pozzo. Si flette abbastanza ma per fortuna tiene il peso di tutti. Caldo e “mosquitos”, un buon cocktail per quelli nervosi come me, solito rilievo e reportage fotografico. Verso le 13.00 ci incamminiamo verso un’altra cavità; si tratta di una sorgente segnata assieme ad altre sulla nostra poco attendibile carta topografica.

Da dove lasciamo il furgone, Giovanni fa la poligonale del sentiero fino all’entrata della cavità. 1 ora di buon cammino per arrivare nei pressi di una capanna nei fitto della vegetazione. Siamo circa 100 metri più bassi del nostro campo. Unico esempio di grotta attiva in zona, ciò permette dì comprendere un po’ l’idrologia della zona. Si entra con una galleria che dopo 20 metri si biforca: a monte si arriva in una marmitta-sifone, a valle in strette e basse gallerie allagate, alte circa 40 centimetri che conducono in una zona impraticabile; profondità 5 metri, sviluppo circa 100 metri. Un pipistrello sfiora l’acqua nel “bigolo” mentre strisciamo nell’intento di proseguire. Ritornammo ovviamente sporchi e bagnati, accorgendoci troppo tardi di esser entrati in acqua con i portafogli e le sigarette! Il ritorno lo facemmo quasi tutto di corsa, timorosi di far troppo tardi e di esser sorpresi dalle tenebre che arrivano sempre in “compagnia”. Veloci quindi al campo dove la guida più anziana (la più giovane è suo nipote) ci regala del pop-corn e un po’ di “pinga” per la nostra “chaipirigna”.

All’MS6 le mie velleità esplorative si spensero molto presto, praticamente quando si iniziò a strisciare nei “bigoli” acquosi, mentre Giovanni si trovava a suo agio (diciamolo francamente) in quella lorduria, tanto da voler forzare, ma senza successo, il sifone a monte in maniera alquanto “acrobatica” ed in apnea. Giunti al campo non ci rimase che asciugare i nostri maceri vestiti per poi cenare osservando compiaciuti il pasto dei maiali a cui avevamo regalato le nostre papale oramai troppo mature.

9/8/90

Inizia ad albeggiare e noi siamo costretti a riasciugare i vestiti bagnati dalla condensa, mentre compare il sole i moscerini ci ronzano già attorno: soci si muove non arrecano disturbo ma guai afermarsi perchè ti sono tutti addosso. Pruriti un po’ ovunque, ma perfortuna non sono pulci. Oggi abbiamo deciso di percorrere una parte dell’altopiano soffermandoci a lungo sul suo margine per posizionare la nostra area di ricerca e cercare qualche risorgenza in basso. L’esame visivo purtroppo non diede i risultati sperati.

Con Spartaco e Guido vado all’MS3 per completare il rilievo e la documentazione fotografica, Armando e Andre invece controllano altre due cavità, segnalate dalla guida, ma purtroppo chiudono subito. A Giovanni e Silvia rimane il compito più ingrato, ovvero “tirare” la poligonale della pista fino al campo base per permettere in seguito un esatto posizionamento delle cavità sulla carta. Al tramonto ci ritroviamo tutti assieme davanti al fuoco in attesa che Giovanni finisca di cucinare la cena sempre e comunque ottima.

10/8/90

Decidiamo di smobilitare il campo, quello che c’era da fare o vedere l’abbiamo eseguito, ora ci sposteremo nella riserva indios più per nostra curiosità che altro. Paghiamo le due “guide”: 2.500 cruzeros a quella più anziana, 1.500 cruzeros alla più giovane; dopo il doveroso commiato iniziamo il viaggio verso Morraria do Sul lungo altri 70 Km di sterrato. Percorriamo la strada sbagliando parecchie volte ed effettuando un guado inutile, alla fine siamo nella direzione giusta che percorre tutto il bordo dell’altopiano che si mantiene sui 600 metri s.l.m. Intrawediamo delle ripide pareti rocciose circondate da una fitta vegetazione, il calcare lascia il posto a strati prima di granito e poi di arenarie. Verso le 14.00 arriviamo a Morraria do Sul dove pranziamo, poi lasciando questo paese arriviamo all’estremo Nord-Est dell’altopiano Costole rocciose fortemente erose fanno da contorno al piccolo passo da dove la strada scende verso la pianura; giunti ad un bivio giriamo a sinistra per scendere in basso fino a giungere in una Missione dove ci accampiamo per la notte. Domani cercheremo di contattare il capo della tribù indios per ottenere il permesso di visita alla riserva.

11/8/90

Ottenuto il sospirato permesso, verso le 10.00 scendiamo a piedi lungo una ripida pista sabbiosa percorribile solamente dai fuoristrada. Noi vogliamo conoscere questi indios, comperare se possibile qualche oggetto d’artigianato e vedere come riescono a vivere ai nostri giorni, magari accettando malvolentieri d’integrarsi con la società. Il villaggio è formato da solide abitazioni in muratura, i loro abiti sono uguali ai nostri, non c’è nulla da comperare, pazienza. In compenso veniamo accolti in maniera cerimoniosa e melensa. Dopo circa mezz’ora di giri di parole esce “la perla”: ci chiedono così su due piedi 90.000 cruzeros per riparare il motore del loro furgone. Sgomenti gli facciamo capire che noi non possediamo una simile cifra, al massimo possiamo dargli 5.000 cruzeros che loro rifiutano senza battere ciglio, facendoci capire che l’udienza è finita e la nostra presenza è ora non più gradita. Rapidamente guadagniamo l’uscita della riserva perplessi ed amareggiati per un comportamento così ipocrita e levantino.

Ripartimmo alla volta di Bodoquena e da qui a Miranda lungo la strada che percorre un’ampia valle fluviale. Finita la campagna di ricerche non ci rimaneva che dirigerci verso il Pantan al, la città di Corumbà e poi assieme a Gig io e soci nel Nord-Est in Amazzonia, quindi arrivederci a Manaus per un bagno nel Rio Negro.

Partecipanti alla spedizione nella Serra da Bodoquena:

Giovanni Badino GSP TO

Guido Sollazzi CGEB TS

Spartaco Savio CGEB TS

Paolo Pezzolato CGEB TS

Andrea, Silvia ed Armando, speleologi e no di San Paolo.

Paolo Pezzolato