SPELEOURBANA UNA CURIOSITÀ APPAGATA

Pubblicato sul n. 19 di PROGRESSIONE – Anno 1988

Più per appagare una curiosità che altro ho voluto partecipare dal 16 al 18.10.87 in quel di Fontecchio (AQ) ad un corso di III° livello di speleologia urbana.

Ovviamente, avendo un’idea vaga della speleourbana e non sapendo che cosa fosse un III° livello, mi sono informato presso l’ottimo organizzatore prof. Ezio Burri, mettendolo onestamente al corrente delle mie conoscenze in materia.

Ebbene, a Fontecchio ho avuto conferma che questa nuova attività può appagare i desideri di chi si interessa di storia senza arrivare ad essere uno storico (di quelli veri intendo), facendo un po’ di archeologia utilizzando a tali scopi le tecniche speleologiche.

Mi si perdoni se scrivo qualche corbelleria, ma se ciò avviene è nella perfetta buonafede di chi per la prima volta si avvicina a qualcosa di diverso.

Questa nuova scienza (essere a conoscenza) può essere a mio avviso di valido supporto a tali discipline in quanto credo che non siano molti gli storici che di persona abbiano visitato i luoghi dei quali trattano. E ben pochi siano gli archeologi disposti a scendere in pozzi anche profondi utilizzando le economiche tecniche speleologiche. A questo voglio aggiungere che essendo l’archeologia «studio di cose arcaiche» dovrebbe terminare la sua competenza in Italia con la fine dell’epoca romana. Chi copre perciò l’arco di tempo che va da allora ai giorni nostri?

La speleourbana, a mio avviso, dedicandosi allo studio o perlomeno al «discorso» su cavità naturali od artificiali adattate ad uso e consumo dell’uomo copre un vuoto e non si pone limiti di tempo, spaziando essa dalla preistoria ai giorni nostri.

Certo per chi dedica il suo tempo a questa nuova scienza deve essere ben difficile godere dello spettacolo appagante di una sala ben concrezionata ma, ad esempio, percorrendo le gallerie dell’emissario Claudio Torlonia ho incontrato tanti fantasmi del passato che mi hanno messo al corrente delle loro difficoltà costruttive, delle loro sofferenze, forse anche della loro invidia verso me ed i miei contemporanei che bene o male possiamo godere dell’assistenza sindacale e della cassa ammalati, nonchè della loro esultanza alla fine dell’opera che a quei tempi portò tanta ricchezza in quelle terre. Ho dimenticato di chiedere loro (cosa imperdonabile) se alla fine dell’opera abbiano fatto un likoff come si usa da noi. Essi mi hanno ampiamente ripagato dei viaggio e delle spese.

Ora a distanza di tempo mi sorge il dubbio che sia stata tutta un’allucinazione: se é così però è stata bella.

Peccato che la nostra città fino alla metà del XVIII° secolo sia stata poco più di un villaggio e perciò di cose interessanti «speleourbanicamente» non ve ne siano tante, anche se abbiamo un castello sotto questo punto di vista abbastanza notevole; una chiesa dei Gesuiti forse più interessante del castello, un’acquedotto romano, uno teresiano e poi gallerie e pozzi, ecc. più un numero di bunker da poter fare invidia a parecchie città italiane. A pensarci bene forse sono io a credere che non abbiamo molto. In conclusione direi che chi vuole approfondire un discorso sul passato dell’uomo andando a vedere di persona con un pizzico di avventura, qui trova il giusto terreno.

Edvino Vatta

FORTIFICAZIONI DI MIRAMARE

Sta ultimamente prendendo sempre più piede, anche qui da noi, un particolare tipo di speleologia, altrove (vedi il Belgio o la Francia) vecchio quasi quanto quella ufficiale: la speleologia urbana, ovvero l’esplorazione non di grotte naturali ma di manufatti quali gallerie, vecchie miniere, sotterranei, cantine, ricoveri di guerra, ecc.

Anche questo settore della speleologia – che gode ormai di un’imponente sovrastruttura culturale fatta di congressi, pubblicazioni, catasti… – prevede vari modelli di accostamento, varie chiavi di lettura: l’esplorazione pura e semplice, la ricerca di «tesori», l’indagine sulle testimonianze del passato, lo studio e l’inquadramento del fenomeno sociale e urbanistico connessovi, ecc. In pratica vi è posto per tutti, o quasi.

Al pari di molti altri gruppi speleo anche la Commissione è stata, sia pur marginalmente, presente in questo settore: si possono ricordare – ottant’anni addietro – la descrizione delle gallerie dell’acquedotto di San Giovanni presso Trieste, quella delle sorgenti di Santa Croce,quindi gli studi sulle grotte di guerra negli anni ’20 e ’30, per giungere ai giorni nostri ed alle note sugli ipogei artificiali esplorati in Calabria e pubblicate su Progressione. In zona, negli ultimi anni, pareva non fosse stato fatto nulla ed invece, sistemando vecchie carte, sono tornati alla luce gli schizzi relativi al rilevamento delle fortificazioni in caverna scavate presso il Castello di Miramare, rilevamento eseguito assieme all’amico Franco Favet, del WWF, nell’ormai lontano 1974.

PROTOSPELEOLOGIA URBANA

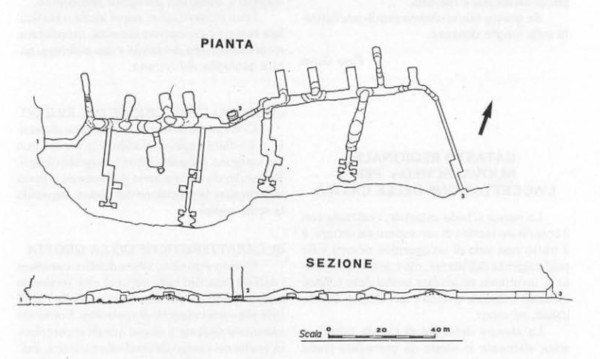

Si trattava, allora, di protospeleologia urbana – ma forse, considerata la destinazione degli ipogei, sarebbe meglio coniare un’altra definizione (speleologia militare? bunkerologia?) – applicata, in quanto finalizzata alla conoscenza di ambienti da utilizzare dal WWF per il Parco Marino di Miramare. L’impianto di fortificazione, risalente agli anni 1942/1944, è stato scavato sul lato destro di Viale Miramare (il tratto di strada che dalla «Costiera», SS 14, conduce al Castello di Miramare) sul fianco della collinetta calcareo/marnosa; sono tuttora visibili dalla strada gli sbocchi, ora murati, di alcune cannoniere. Gli ambienti sotterranei piuttosto estesi (il complesso misura 465 metri) sono serviti da due ingressi (uno subito dopo la portineria del Castello, l’altro dietro le palazzine delle scuderie) chiusi da cancelli – ora divelti; vi è pure la possibilità di accedervi scendendo due pozzi, sempre artificiali, uno di una ventina di metri ed uno di una dozzina, ambedue aprentisi nel Parco. L’asse portante dell’opera è costituito da una galleria alta un paio di metri e larga un po’ meno, lunga 195 metri, che attraversa il dosso – iniziando dall’ingresso più prossimo al Castello – da WSW a ENE, deviando poi verso SE, direzione che mantiene sino allo sbocco all’aperto. Questa galleria è interrotta sul lato mare (SE) da cinque diramazioni conducenti a delle cannoniere sboccanti qualche metro sopra la strada ed ora chiuse (la prima e le ultime tre) e ad una sala/deposito (la seconda). Sul lato opposto si aprono gli ingressi di nove piccole stanze, probabili magazzini o stanze di servizio. La parte della struttura scavata nel calcare o rinforzata da opere in muratura e cemento è tutt’ora in buone condizioni, mentre altrettanto non si può dire per i tratti di galleria ricavati nel flysch, interessati da frane e riempimenti sicuramente successivi agli ultimi anni della II Guerra Mondiale. Il percorrere questi tratti richiede senz’altro una certa attenzione presentando potenziali pericoli di crollo.

Il rilievo e la planimetria delle fortificazioni era già stato pubblicato sull’Annuario del Parco di Miramare del WWF (anno 1975, pag. 116): lo ripubblichiamo con piacere sia perchè riteniamo giusto che di ambienti sotterranei se ne parli pure su riviste destinate ai grottisti, sia anche perchè da testimonianze orali raccolte dai nostri vecchi risulta che i lavori nelle stesse furono eseguiti da un reparto militare e paramilitare di cui facevano parte parecchi membri della Commissione Grotte di allora (…quelli che non erano finiti sui vari fronti: Russia, Africa, Egeo, ecc.). Questa fortificazione che, sistemata all’ingresso del Subkommandatur di Miramare e dotata di un paio di pezzi contraerei e di una batteria costiera, doveva costituire il caposaldo nord occidentale di un sistema difensivo partente da Salvore, sembra non abbia annoverato neppure uno scontro a fuoco. A questo punto se i dati riferitici dai nostri maggiori sono esatti si può affermare che è stata (da loro) soltanto scavata per permettere a noi, quarant’anni dopo, di esplorarla e rilevarla.

Se questo non si chiama pianificare l’attività sulle lunghe distanze…

Pino Guidi

Gli ipogei artificiali del Parco di Miramare. (Ril. P. Guidi, F. Favel, dicembre 1974)